私は、小さいときから図工は得意でした。

小学生の時は、電池と豆球を使った工作をしていました。

5年生くらいの時の夏休みの工作はこんなものでした。

確か、本に書いてあったものを作ったんだと思いますが、

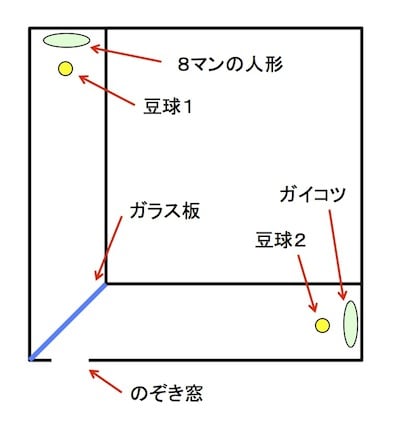

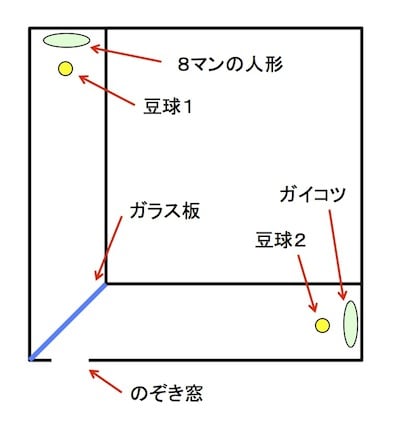

お菓子の箱かなにかを使って、中をこのように仕切って、

友だちにのぞき窓からのぞかせ、豆球1から、豆球2に切り替えると、

エイトマンがガイコツに変わってしまうというものです。

ポイントはガラス板で、透過と反射、明るい方が見えるという原理です。

このために、わざわざガラス屋さんへ行って

ちょうど良い寸法に切ってもらったことを覚えています。

エイトマンが好きだったので、プラモデルを持っていたのと

同じ大きさのガイコツが有ったので、うまく作れました。

やはり、小学生の頃は豆球やモーターでしたね。

大きなモーターを駆動するために、トランスを使って

整流して電源を作ったりしました。

その当時の整流器と言えば、セレン整流器というもので、

オレンジ色で5,6cmくらいの四角いフィンのついているヤツでした。

日本橋で買ったのですが、小遣いを全部つぎ込んでしまい、

帰りは市電に乗れなくて、友だちと一緒に歩いて家まで帰ったのでした。

(地下鉄はまだ無くて路面電車が走っていました)

エレクトロニクス関係の始めはやはり鉱石ラジオでした。

電気屋さんに鉱石を買いに行ったのですが、売って無くて

代わりにゲルマニュームダイオードを勧められました。

雑誌の記事通り作ったのですが、アンテナが電灯線アンテナで、

電球の口金に巻き付けると言う物でした。

ところが、家の中に電球が無くて、庭の電球に巻き付け、

思いっきり感電してしまいました。

中学生になると、電子ブロックやマイキットと言った

電子回路を組み立てるおもちゃが出てきました。

私も欲しくて誕生日か何かで買ってもらったのですが、

電子ブロックは自由度が無いと思ったので、マイキットにしました。

マイキットはバネで配線が自由に組めると言った画期的なものでした。

確か、模型屋さんで売っていたんだと思います。

買ってもらったのは、マイキット オールマイティという

トランジスタが2つも付いていて、ラジオも組める凄いものでした。

確か、トランジスタは2SB56だったと思います。

ググると、

こんなページが出てきます。

ロケット博士の糸川英夫氏の監修だったんですね。

おっと、これはWikipediaにも書いてない情報だ!

そして、このブログを書くきっかけは、

SparkFunがマイキットのようなものを作ったというのを見たからでした。

マイキットで、発振回路やマルチバイブレータなど、

いろいろな回路を組んで遊びましたので、

私の電子回路の根本がここから始まったのだと思います。

いろんな回路を組んでいるうちに、どれもよく似ているなぁ、

組んだり外したりしないでも、スイッチを切り替えるだけで

色々な回路に変えられるようにできないかなぁと思っていました。

(今ならFPGAとかPSoCですね)

これが、のちの万能電子ボックスにつながって行くのです。