バイオマス発電事業への進出(2)

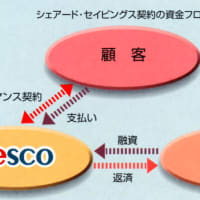

バイオマスをテーマにしたFESCOとしての新規ビジネスを進めるための、新たな構想が「GEI(Green Energy Initiative)構想」である。

この構想は、端的に言えば、バイオマスを燃料とした発電ビジネスをどういう仕組みで進めるかというモデル集である。

民間工場オンサイトでの共同事業モデル、地方自治体との連携による公共モデル、FESCO自らが事業主体となるモデルなどなど、知恵を絞って考えうるビジネスモデルを構想し、具体的に事業の可能性調査を開始した。

そんな時、最初に某バイオマスコンサルから話が持ち込まれたのが、東北地方での果樹の剪定材を活用するバイオマス発電ビジネスであった。その地方では、剪定材の野焼きが禁止され、処理に困っているので、それらを有効活用した地域共生型の事業となりうると聞き、FESCOが取り組むのに相応しい事業ではないかと直感した。

しかしながら、そのコンサルの段取りで、事業の住民説明会に参加した寒い夜の日のことは、今でも忘れられない思い出となった。

「地域の問題解決と両立した環境に優しいビジネスです」と力説するも、地域住民にとっては、単なる発電所建設であり、迷惑施設の進出には反対という極めて険悪なムードに終始した。

その地域の自治体からも、当日のドタキャンで行政担当者の出席者はゼロであった。

この苦い経験は、私にとってもFESCOにとっても、大変良い教訓となった。

まず地域に受け入れられなければ、どんなにこちらが良いと思っているプロジェクトでも前に進まない。地域住民の理解とその地域の行政の姿勢が最重要であることを実感した。

その後、この東北のプロジェクトは、かなり推進に努力するも、FESCOとしては残念ながら断念することになった。ただし、この貴重な経験が、次なる岩国、白河、日田と続くウッドパワー事業の実現に大きな力となったことだけは間違いない。

「失敗は成功のもと」

そんな古くからの格言を再確認した出来事であった。

クチコミblogランキング TREview

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます