2004. 3.28

2004. 3.28

2004.10.21

「細葉の椿」の傍らにある説明板

天神様の細葉の椿

菅江真澄の男鹿遊覧記に

「天満宮の新垣(しんがき)にはいって額(ぬか)づく。

実季(さねすえ)も友季(ともすえ)も、この神を朝夕に祈り敬い、

その社前に占いなどし たことだろう。

細葉の椿という古木がある。

生い茂る、細葉の椿ふとまにの、うらなみかけて、八千代経 ぬらし」

という一節を残している。

ヤブツバキの一種で、葉が細く、4月中旬頃からピンク色の花弁をつける。

長い年月の風雪に耐え、脇本城の栄枯盛衰を見守ってきたことであろう。

樹齢400年以上と推定される。

男鹿市教育委員会

この説明板には4月に咲くと書かれているが、2月19日に、

なんとなく咲いているような気がして神社へ行った。

坂道に雪が残っていたので、車ではなく、徒歩で階段を登った。

細葉のツバキを見ると、いくつかの花と大きく膨らんで

今にも咲きそうな蕾(つぼみ)がついていた。

今咲いているのは、暖冬だからか。そうではないように思える。

毎年、今ごろから咲き始めるのだが、こんな時期にツバキの花を見るために、

ここまで登って来る人などほとんどいなかっただけなのだろう。

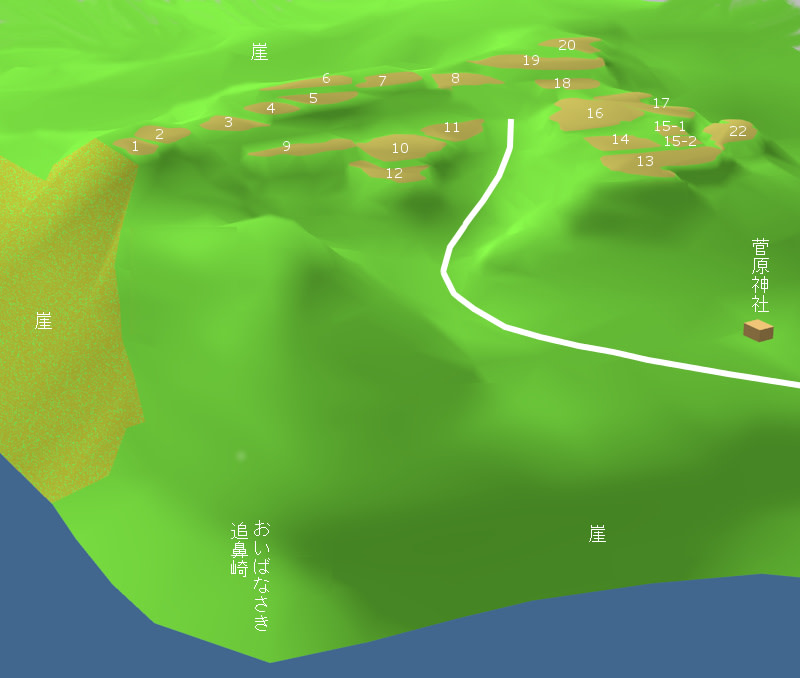

菅原神社 2004.10.21

祭神:

■菅原道真大神(すがわらみちざねおおかみ)

■天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)

■白山媛大神(しらやまひめおおかみ)

■保食大神(うけもちのおおかみ)

菅原神社の説明板を改変

1290年頃(正応年中)

鎌倉時代、安東氏の氏神として建てられた。

主祭神は、学問の神として有名な菅原道真公である。

京都北野天満宮の祭神をこの神社でも祀(まつ)ることにした。

当初の位置は、脇本城本丸南山上であった。

安東愛季(ちかすえ1539-1587)や実季(さねすえ1576-1659)もあがめうやまった。

1591年(天正19年)

再建。

1602年(慶長7年)

関ヶ原の戦いで豊臣方についた実季は、

常陸(茨城県)へ国替えになった。

このとき、神様もいっしょに移動しようとしたが、

神様は「この場所から動きたくない」と告げられた。

それ以後は、地元脇本村で維持管理することになった。

当神社午王獅子(ごおうじし?)が安東氏の許可のもとに春秋二度、

男鹿島中、湖東 、能代や桧山までまわった。

この獅子廻村は佐竹藩になっても旧例通り認められ 江戸中期まで続いた。

(午王獅子は厄よけのお札を配って歩いたのだろうか?)

1603年(慶長8年)

脇本城は佐竹家の命により廃城となる。

1627年(寛永4年)

佐竹義宣公参拝。

1653年(承応2年)

生鼻崎は地震により山が崩れ、佐竹藩家老真崎兵庫介が

飯村開田の祈願成就のお礼として、村人と話し合って社殿を再建した。

1804年頃(文化年中)

1804-1818年の間に佐竹義和公三度参拝。

1810年(文化7年)

地震生鼻崎は承応の地震と、この地震で大半が海中に没し形態を失ったといわれる。

菅江真澄が男鹿で遭ったのはこの地震である。

また、寒風山の地震塚はこの地震の犠牲者を供養している。

1868年(明治元年)

3月17日神仏分離令。

1982年(昭和57年)

現社殿竣工。権現造りの建築様式で氏子内外のまごころによって建てられた。

明治以前には社家(伊藤家)と山伏修験(安後坊、宝倉坊など)は

共存していたが、明治維新に修験道が廃止させられた。

山伏は仏教である。

明治以降、村内に祀(まつ)られていた

村社新明社(天照皇大神あまてらすすめおおかみ、伊勢皇大神宮)

保食神社(豊受大神とようけのおおかみ、伊勢豊受大神宮)

白山神社(白山媛大神しらやまひめのおおかみ、加賀白山比神社)

を合併し、金比羅大神も祀ることになった。

産土神(うぶすながみ)と して農業、漁業を初め諸業発展、

交通安全、縁結び、安産などを祈願する人が多い。

氏神は一族の神様であり、産土神は、その土地を守護してくれる神様であったが、

いつのまにか、氏神や産土神、鎮守神(ちんじゅがみ)の区別がなくなってしまった。

説明板で氏神と産土神を使い分けていることは、

「いまは、皆さんの神様」といってるようである。

神社の説明版を眺めていて幻想した。

菅原道真大神(すがわらみちざねおおかみ)と

白山媛大神(しらやまひめおおかみ)が

祀られて、白山媛大神は明治に合祀されたとなっている。

しかし、はるか以前から合祀されていて、

菅江真澄が辿る雛の回廊のひとつだったのではないだろうか。