四国八十八札所詣りを終えて次は西国三十三札所と張り切ったものの引越等々+加齢で著しく体力気力の低下のおかげでなかなかとりかかれずにいた。

一番の難所は四番施福寺。とにかく遠く山道が半端ではない。しかも車を手放したので公共の交通機関を使わなければならない。コミュニティバスの本数の少なさ。バスツアーもあるが二番三番はお詣りしているし、和歌山にいた頃は何度も行っているので抵抗があって宙ぶらりんになっていた。

ある日、なにも順番通りでなくてもいいにではないかと閃いた。

そこで京都などは気が向いたときにお詣りすることにしてツアーで行ってみようと思い立った。

阪急トラピストのコースに丁度良いのがあった。こんなバスで44名定員で満席!

ガイドさんは男性二名で先達さんは女性。納経帳と線香とローソクを確認して朝の8時に集合場所へ。

繁華街では駐車時間の制限もあるのだろう。慌ただしい出発だった。

今回は五番葛井寺、六番南法華寺(壺阪寺)七番岡寺、八番長谷寺。これに番外法起院を回った。

葛井寺以外はお詣りしたことがあるのだが観光に過ぎなかった。

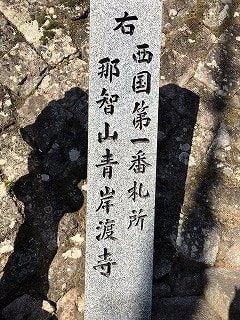

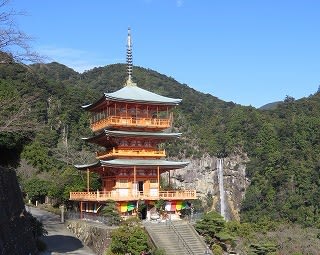

西国は観音巡礼。とりあえず回った順番に記録していきます。