痛い。痛い痛い。イターーイ。米国経済の調子。慢性的な債務超過からやはり金利引き上げは止む負えない処置として

FRBは金利の引き上げの準備に余念がないのを尻目に中国主導によるAIIB「アジアインフラ投資銀行」が徐々に形を露わにしてきた。

これまでTPPなどの新しい米国中心の経済スタイルを模索していた新自由主義を前面に出した経済政策がここへ来て

大きなターニングポイントを迎えている。

このAIIBにはオーストラリアも参加を決めており、アジア経済における中心的な役割を担うであろうと目されている。

勿論?、米国にとっては他国にイニシアティブを握られることは決して喜ばしいことではない。更には中国とロシアは通貨取引に関して

ドルを排除しようとする傾向も強い。そして行く行く先にはEUの経済相互機構やTPPに並ぶ新たな流通経済地域を構築することまでも

先を読んでいる。EUやTPPに遅れをとるまいと血気盛んに大型の経済策を展開している。そこにはBRICSの一員として中国やインドとの

関係も重視するロシアの新経済策のグローバル化が手に取るように解る。

それにしても米国の新自由主義の閉塞感といったらどうしようも無い。一応は何かとTPPなどでその産声を上げたのだが、どうも

評判が良くない。オーストラリアは日本とのTPP交渉において自由化にある程度の制限を持たせてこれまでのEPAの延長線上に

日本との貿易を位置ずけた。あまりTPPに期待していないのが覗える。日米交渉では未だに着地点が見いだせない様だ。

このような金融面での米国の衰退ぶりはロックフェラーと米国の政治の二人三脚がうまく機能していないことが最たる理由だろうと思う。

米国ドルを中心としたロックフェラーは欧州のEUと手を組んで基軸通貨としてのドルをナンバーワンにしようとしていた。

ユーロとの相対関係によって上位を誇れば、必然的に米国ドルが最も強い通貨と成り得ると判断したものであった。最大のシェアを持つ

ユーロの上に乗っかることで基軸通貨の土台としてユーロの利用価値を見出したのが90年代後半。

それから間もなくの9.11NY同時多発テロが起こり、欧州のEU諸国は経済的な悪影響からは距離を置くことが出来た。

まさしくユーロ通貨が米国ドルからの独自性を保持し一線を置くことがプラン通りに働いた。リーマンショックにおいても

ユーロ通貨はドルに対してそれなりの効果を発揮した。

テロやリーマンショックが無ければロックフェラーの思惑は成功したであろう。しかしこうも米国の政治が失敗に次ぐ

失敗を繰り返していては老体に冷たい風が響いて骨に軋む。イラク戦争では当時の米国防長官のラムズフェルドに怒りをあらわに

したと噂されるほどに政治と財団の擦れ違いは酷かった。

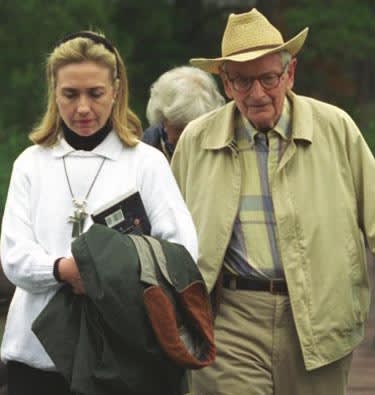

ここに有名な一枚の写真がある。90年代後半にディビット・ロックフェラーとヒラリー・クリントンの政界進出前に撮影された一枚だ。

ロックフェラーはヒラリーを別荘のリビングに呼び出したが、ヒラリーはリビングまで来て会談を拒否した後、別荘の庭で歩きながら

ヒラリーと会談をしているまだ活動的だったロックフェラーだ。欧州経済共同体のEUが成立し9.11が起こるちょうど中間頃の二人だ。

神妙な面持ちのヒラリーに対してロックフェラーの表情はどこか悲しくも見える。今となってはこれが全てと言って良い程に重要な

意味を持つ写真となった。今年2015年の6月12日で満99歳を迎えるロックフェラー。FRB金利引き上げと同じころに一つの

世紀が終わるのも悪くは無い。多くは語らず『さらばだディビット・ロックフェラー』と言ったところだな。

FRBは金利の引き上げの準備に余念がないのを尻目に中国主導によるAIIB「アジアインフラ投資銀行」が徐々に形を露わにしてきた。

これまでTPPなどの新しい米国中心の経済スタイルを模索していた新自由主義を前面に出した経済政策がここへ来て

大きなターニングポイントを迎えている。

このAIIBにはオーストラリアも参加を決めており、アジア経済における中心的な役割を担うであろうと目されている。

勿論?、米国にとっては他国にイニシアティブを握られることは決して喜ばしいことではない。更には中国とロシアは通貨取引に関して

ドルを排除しようとする傾向も強い。そして行く行く先にはEUの経済相互機構やTPPに並ぶ新たな流通経済地域を構築することまでも

先を読んでいる。EUやTPPに遅れをとるまいと血気盛んに大型の経済策を展開している。そこにはBRICSの一員として中国やインドとの

関係も重視するロシアの新経済策のグローバル化が手に取るように解る。

それにしても米国の新自由主義の閉塞感といったらどうしようも無い。一応は何かとTPPなどでその産声を上げたのだが、どうも

評判が良くない。オーストラリアは日本とのTPP交渉において自由化にある程度の制限を持たせてこれまでのEPAの延長線上に

日本との貿易を位置ずけた。あまりTPPに期待していないのが覗える。日米交渉では未だに着地点が見いだせない様だ。

このような金融面での米国の衰退ぶりはロックフェラーと米国の政治の二人三脚がうまく機能していないことが最たる理由だろうと思う。

米国ドルを中心としたロックフェラーは欧州のEUと手を組んで基軸通貨としてのドルをナンバーワンにしようとしていた。

ユーロとの相対関係によって上位を誇れば、必然的に米国ドルが最も強い通貨と成り得ると判断したものであった。最大のシェアを持つ

ユーロの上に乗っかることで基軸通貨の土台としてユーロの利用価値を見出したのが90年代後半。

それから間もなくの9.11NY同時多発テロが起こり、欧州のEU諸国は経済的な悪影響からは距離を置くことが出来た。

まさしくユーロ通貨が米国ドルからの独自性を保持し一線を置くことがプラン通りに働いた。リーマンショックにおいても

ユーロ通貨はドルに対してそれなりの効果を発揮した。

テロやリーマンショックが無ければロックフェラーの思惑は成功したであろう。しかしこうも米国の政治が失敗に次ぐ

失敗を繰り返していては老体に冷たい風が響いて骨に軋む。イラク戦争では当時の米国防長官のラムズフェルドに怒りをあらわに

したと噂されるほどに政治と財団の擦れ違いは酷かった。

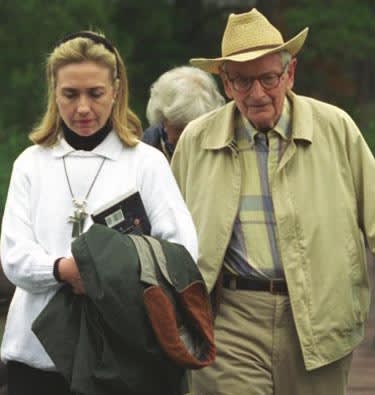

ここに有名な一枚の写真がある。90年代後半にディビット・ロックフェラーとヒラリー・クリントンの政界進出前に撮影された一枚だ。

ロックフェラーはヒラリーを別荘のリビングに呼び出したが、ヒラリーはリビングまで来て会談を拒否した後、別荘の庭で歩きながら

ヒラリーと会談をしているまだ活動的だったロックフェラーだ。欧州経済共同体のEUが成立し9.11が起こるちょうど中間頃の二人だ。

神妙な面持ちのヒラリーに対してロックフェラーの表情はどこか悲しくも見える。今となってはこれが全てと言って良い程に重要な

意味を持つ写真となった。今年2015年の6月12日で満99歳を迎えるロックフェラー。FRB金利引き上げと同じころに一つの

世紀が終わるのも悪くは無い。多くは語らず『さらばだディビット・ロックフェラー』と言ったところだな。