去る10月11日に奥会津の金山町で開催された 「エチカ福島第4回」 は、

20名近くの参加者を得て、成功裡に終了することができました。

林裕文氏の、過疎の進む中山間地域における学校再生への提言は、

魅力ある学校作りと魅力ある町作りを同時並行的に進めなければならないという、

至極もっともな、しかしそれゆえに非常に実現の難しい課題の提示によって締めくくられました。

会場となった金山町は、日本のなかでも最も過疎化・少子高齢化の進んだ地域のうちの一つで、

林氏の発表のなかでは、人口のなかに占める20代~30代女性数 (若年女性人口) の割合が、

3.7%という驚異的な数字が示されました。

次世代の子どもたちを産む可能性のある人たちが総人口2500人中100人もいないのです。

2035年には50人余りになってしまうだろうとの試算でした。

これでは 「故郷は消滅してしまうのか?」 の問いにYesとしか答えようがありません。

まさにそれを象徴するかのように、今回の 「エチカ福島」 の参加者も全員が男性でした。

討議では、町の外部から新しく金山町に移り住んでくれる人をいかに増やすかという話になりました。

闇雲に増やしてしまうと外から来た人々が地元の人たちに馴染むことができないまま溝が生じ、

地域の文化やネットワークが分断されてしまうということになりかねません。

実際、町としては外から人を呼ぶ取り組みをいろいろと行っているようですが、

せっかく来てもらっても住民との関わりが薄く、地域を思いやる力や文化を伝える力など、

住む人の質が問われるのだという話が出ました。

それに関しては、私が昨年関わった川内村のケースが頭をよぎりました。

川内村には原発事故後、関西からある若い女性が 「川内村で農業をしたい」 と単身移り住んできて、

この方を中心に若者 (特に女性たち) の新しいネットワークが形成され、

サークル活動や村おこしのイベント等が活発に行われるようになっているのです。

外から来た人に地元にどう馴染んでもらうかという発想よりも、

むしろ外からの風とともに新しく魅力的な町を積極的に作り出していこうという、

発想の転換が必要なのかもしれないと思いました。

さて、討議後は10名がすぐ近くの民宿に宿泊し、

地元の2名も加えて過半数の12名で大宴会を繰り広げました。

写真を撮るのを忘れてしまったのが悔やまれますが、

赤カボチャの煮物や鮎の塩焼き、舞茸ご飯など地ものの食材に舌鼓を打ちました。

翌朝はみなスッキリ目覚め、金山町の巡検に出かけました。

「巡検」 というのは社会科の教員たちのあいだに伝わる文化だと思いますが、

研修などでどこかに出張したときは、地元の教員の案内にしたがって、

現地近辺の史跡や有名なスポットを回るという、趣味と実益を兼ねた活動です。

まずは、林氏の発表の舞台となった福島県立川口高校に立ち寄りました。

20年近く前から廃校の危機と向き合ってきている学校です。

現在、耐震工事中だそうです。

さすがは雪国、入口が2階にあり、1階部分には部室や物置しかないそうです。

高校のすぐ下には遠距離通学の生徒たちのための寄宿舎があり、

川口駅の近くには町によって今年建てられたばかりの寮がありました。

町外からの入学生を確保するための施策です。

続いて、30年ほど前に消滅した集落、三条の跡地を見に行きました。

本名ダムのところで国道252号から分かれて、未舗装の道路を10分以上走ったところにあります。

あります、というか、あるはずで、

かつて30年前、川口高校に勤めていたときに集落が消滅したと聞いて訪れたことがある、

という方の案内で向かったのですが、危うく通り過ぎてしまうところでした。

消滅した集落跡地ということで廃屋などが建ち並ぶ様子を想像していたのですが、

それらしいものはほとんど見当たりませんでした。

30年の歳月と毎年の豪雪がすべてを押しつぶしてしまったようです。

これなんかが唯一のそれらしい家屋跡でしょうか。

これは生活用水の確保のために設けられた階段かもしれません。

見落としそうになりましたが墓地も発見しました。

たまたま30年前までこの地区に住んでいたという人と出会い、お話をうかがうことができました。

このあたりにはもともと12軒くらいの家族が暮らしており、小学校もあったんだそうですが、

しだいにみんな町中に移って、ここに暮らす家族が減っていき、

最後4軒くらいになったあと全家族がここを棄てることになったそうです。

その方は自分の家を自ら重機で撤去したそうですが、

ほとんどの人は家屋はそのまま残していったそうです。

が、長い年月の間にいずれも倒壊し草に覆われていったとのことでした。

この方は自分の庭に栗の木を植えてそれが今やものすごく大きく育っているので、

季節になるとここで栗の実を拾うのだそうですが、熊も栗が好物で早い者勝ちだそうです。

これは熊が作った獣道だと教えてくださいました。

こちらの木は子熊が爪を研ぐのに使っているそうです。

いやあ、人が住まなくなるとたった20~30年で人の生活の痕跡はみごとに失われるのですね。

「故郷が消滅する」 ということを本当に実感させていただきました。

三条のあと、参加メンバーのひとりのお父様の御実家を訪れました。

そこは町中にあるのですが、もう長年誰も暮らしておらず、処分に困って放置しているそうです。

ちょっとこの写真では傷み具合がうまく伝わらないかもしれませんが、

毎年の豪雪がもたらすダメージは尋常ではなく、

1年以上ぶりに訪れたという御本人も相当にショックを受けておられました。

裏には会津らしいリッパな蔵がありました。

が、これも入口部分の木造の庇が倒壊するなど激しい荒れようです。

家のすぐ裏手には只見線の線路が通っているのですが、

これも2011年夏の水害以来、川口駅―只見駅間が不通となっており、

たった3年半で見る影もなくなっていました。

只見線の復旧についても 「エチカ福島」 で大きな問題として取り上げられましたが、

復旧のメドはまったく立っていないそうです。

こちらは本名ダムの写真ですが、右上のほうに黄色いっぽい高架橋が見えるでしょうか?

それが只見線なんですが、鉄橋が流されてしまったためにぷっつり途絶えてしまっています。

川のなかには鉄橋の残骸のようなものが見えました。

こちらはまた別の鉄橋ですが、

やはり右のほうが繋がっていません。

全線運行していた頃も年間500万円の売り上げに対して3億5000万円の出費で、

ただでさえ赤字路線だったそうですが、これらの復旧に800億円以上かかるということで、

故郷再生への手がかりはまったくつかめないままでした。

さてここまで、前日のエチカのテーマにちなんだスポットを回ってきましたが、

ここからはメンバーが減って馴染みの仲間だけになり、

自由にあちこち巡ってみることにしました。

まずは、金山町の観光スポットのひとつ、大塩炭酸場です。

天然の炭酸水が湧いている井戸です。

今はちょっと水位が下がっていて、鉄っぽい味がしました。

続いて、ちょっと只見町まで足を伸ばして河井継之助記念館を訪れました。

私は初体験でしたが、来たことある人によるとものすごくキレイにリッパに変わっているそうです。

ボランティアの方の説明によるとぎりぎりバブルの時代に間に合って立派に建て替えられたそうです。

入ってすぐのところで河井継之助の銅像に出迎えられます。

この像は等身大ではなく、本人は159cm、当時の平均身長くらいだったそうです。

このボランティアの方のお話は面白くて、

河井継之助の性格を説明するのにフリップボードまで用意して楽しく解説してくれました。

河井継之助といえばガトリングガン。

ただしこちらはレプリカなので試射はできませんでした。

河井継之助が長岡からこの只見の地まで敗走してきて、

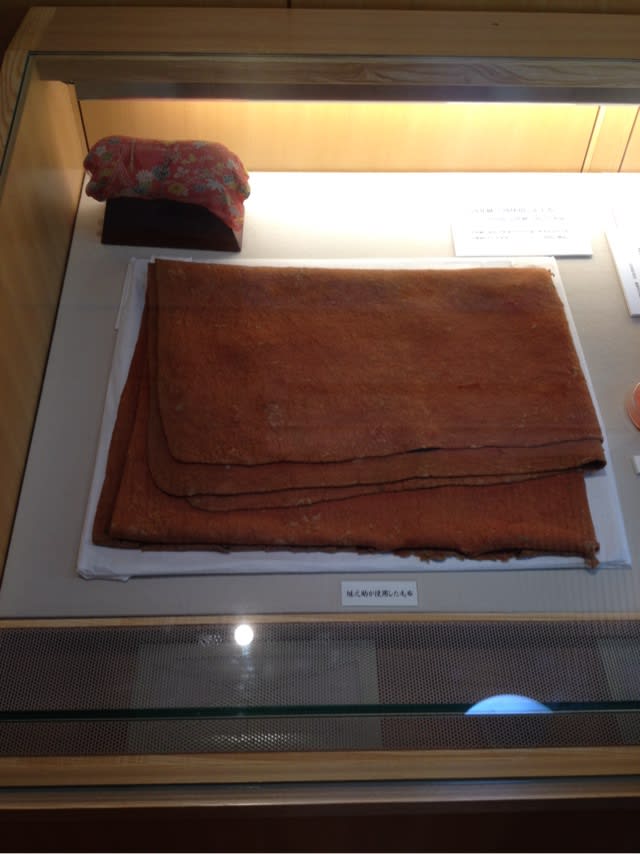

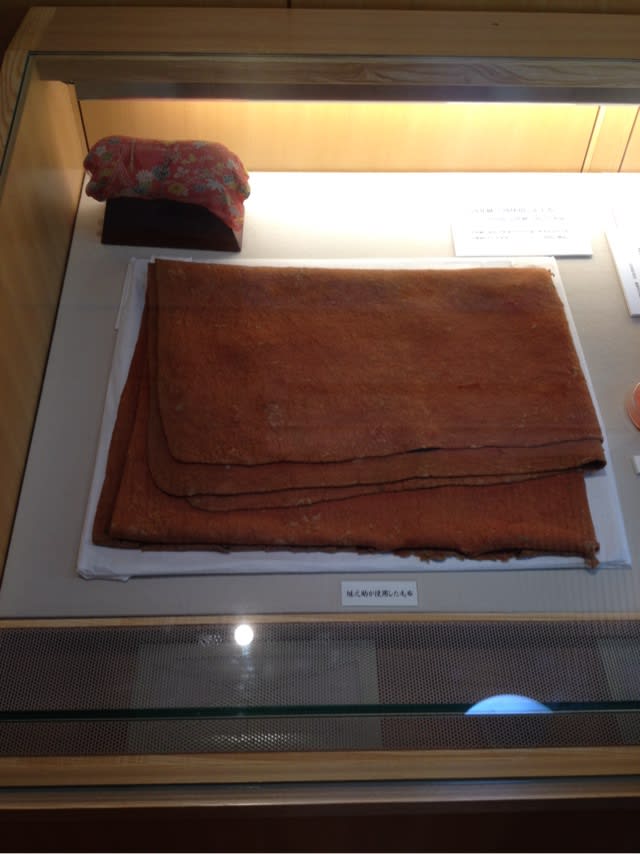

最期に療養し息を引き取ったという矢沢宗益宅の療養の間がこちらに移設されていました。

畳などは張り替えられていますが、襖などは当時のままだそうです。

そのとき継之助が使っていた枕や毛布なども実物が展示されていました。

以上で巡検を終えちょうどいい時間になったので、

帰り道、三島町に寄って蕎麦を食べていくことになりました。

林さんの奥会津蕎麦屋セレクションのなかでもイチ押しのお店 「みやした蕎麦と豆腐の会」 です。

こちらはふだんはカフェ&三島の物産店的な 「からんころん」 というお店なんですが、

第2と第4の週末にかぎり 「そば処味矢舌」 となるのだそうです。

手打ちそばを特盛でいただきました。

お通しに二代目万五郎豆腐も付いてきます。

さすがはイチ押しなだけあって、たいへん美味しいお蕎麦でした。

台風も迫ってきているというのにたいへん爽やかな快晴のなか、

テーマと突き付けられた課題は重かったですが、楽しい議論と旅を満喫することができました。

発表者の林さんと、開催の準備を一手に引き受けてくださった金山町の皆さん、

地元や遠くから駆けつけてくださった皆さん、

そして、詰めは甘いけれど企画の魅力だけで突っ走る世話人の皆さんに心から感謝申し上げます。

20名近くの参加者を得て、成功裡に終了することができました。

林裕文氏の、過疎の進む中山間地域における学校再生への提言は、

魅力ある学校作りと魅力ある町作りを同時並行的に進めなければならないという、

至極もっともな、しかしそれゆえに非常に実現の難しい課題の提示によって締めくくられました。

会場となった金山町は、日本のなかでも最も過疎化・少子高齢化の進んだ地域のうちの一つで、

林氏の発表のなかでは、人口のなかに占める20代~30代女性数 (若年女性人口) の割合が、

3.7%という驚異的な数字が示されました。

次世代の子どもたちを産む可能性のある人たちが総人口2500人中100人もいないのです。

2035年には50人余りになってしまうだろうとの試算でした。

これでは 「故郷は消滅してしまうのか?」 の問いにYesとしか答えようがありません。

まさにそれを象徴するかのように、今回の 「エチカ福島」 の参加者も全員が男性でした。

討議では、町の外部から新しく金山町に移り住んでくれる人をいかに増やすかという話になりました。

闇雲に増やしてしまうと外から来た人々が地元の人たちに馴染むことができないまま溝が生じ、

地域の文化やネットワークが分断されてしまうということになりかねません。

実際、町としては外から人を呼ぶ取り組みをいろいろと行っているようですが、

せっかく来てもらっても住民との関わりが薄く、地域を思いやる力や文化を伝える力など、

住む人の質が問われるのだという話が出ました。

それに関しては、私が昨年関わった川内村のケースが頭をよぎりました。

川内村には原発事故後、関西からある若い女性が 「川内村で農業をしたい」 と単身移り住んできて、

この方を中心に若者 (特に女性たち) の新しいネットワークが形成され、

サークル活動や村おこしのイベント等が活発に行われるようになっているのです。

外から来た人に地元にどう馴染んでもらうかという発想よりも、

むしろ外からの風とともに新しく魅力的な町を積極的に作り出していこうという、

発想の転換が必要なのかもしれないと思いました。

さて、討議後は10名がすぐ近くの民宿に宿泊し、

地元の2名も加えて過半数の12名で大宴会を繰り広げました。

写真を撮るのを忘れてしまったのが悔やまれますが、

赤カボチャの煮物や鮎の塩焼き、舞茸ご飯など地ものの食材に舌鼓を打ちました。

翌朝はみなスッキリ目覚め、金山町の巡検に出かけました。

「巡検」 というのは社会科の教員たちのあいだに伝わる文化だと思いますが、

研修などでどこかに出張したときは、地元の教員の案内にしたがって、

現地近辺の史跡や有名なスポットを回るという、趣味と実益を兼ねた活動です。

まずは、林氏の発表の舞台となった福島県立川口高校に立ち寄りました。

20年近く前から廃校の危機と向き合ってきている学校です。

現在、耐震工事中だそうです。

さすがは雪国、入口が2階にあり、1階部分には部室や物置しかないそうです。

高校のすぐ下には遠距離通学の生徒たちのための寄宿舎があり、

川口駅の近くには町によって今年建てられたばかりの寮がありました。

町外からの入学生を確保するための施策です。

続いて、30年ほど前に消滅した集落、三条の跡地を見に行きました。

本名ダムのところで国道252号から分かれて、未舗装の道路を10分以上走ったところにあります。

あります、というか、あるはずで、

かつて30年前、川口高校に勤めていたときに集落が消滅したと聞いて訪れたことがある、

という方の案内で向かったのですが、危うく通り過ぎてしまうところでした。

消滅した集落跡地ということで廃屋などが建ち並ぶ様子を想像していたのですが、

それらしいものはほとんど見当たりませんでした。

30年の歳月と毎年の豪雪がすべてを押しつぶしてしまったようです。

これなんかが唯一のそれらしい家屋跡でしょうか。

これは生活用水の確保のために設けられた階段かもしれません。

見落としそうになりましたが墓地も発見しました。

たまたま30年前までこの地区に住んでいたという人と出会い、お話をうかがうことができました。

このあたりにはもともと12軒くらいの家族が暮らしており、小学校もあったんだそうですが、

しだいにみんな町中に移って、ここに暮らす家族が減っていき、

最後4軒くらいになったあと全家族がここを棄てることになったそうです。

その方は自分の家を自ら重機で撤去したそうですが、

ほとんどの人は家屋はそのまま残していったそうです。

が、長い年月の間にいずれも倒壊し草に覆われていったとのことでした。

この方は自分の庭に栗の木を植えてそれが今やものすごく大きく育っているので、

季節になるとここで栗の実を拾うのだそうですが、熊も栗が好物で早い者勝ちだそうです。

これは熊が作った獣道だと教えてくださいました。

こちらの木は子熊が爪を研ぐのに使っているそうです。

いやあ、人が住まなくなるとたった20~30年で人の生活の痕跡はみごとに失われるのですね。

「故郷が消滅する」 ということを本当に実感させていただきました。

三条のあと、参加メンバーのひとりのお父様の御実家を訪れました。

そこは町中にあるのですが、もう長年誰も暮らしておらず、処分に困って放置しているそうです。

ちょっとこの写真では傷み具合がうまく伝わらないかもしれませんが、

毎年の豪雪がもたらすダメージは尋常ではなく、

1年以上ぶりに訪れたという御本人も相当にショックを受けておられました。

裏には会津らしいリッパな蔵がありました。

が、これも入口部分の木造の庇が倒壊するなど激しい荒れようです。

家のすぐ裏手には只見線の線路が通っているのですが、

これも2011年夏の水害以来、川口駅―只見駅間が不通となっており、

たった3年半で見る影もなくなっていました。

只見線の復旧についても 「エチカ福島」 で大きな問題として取り上げられましたが、

復旧のメドはまったく立っていないそうです。

こちらは本名ダムの写真ですが、右上のほうに黄色いっぽい高架橋が見えるでしょうか?

それが只見線なんですが、鉄橋が流されてしまったためにぷっつり途絶えてしまっています。

川のなかには鉄橋の残骸のようなものが見えました。

こちらはまた別の鉄橋ですが、

やはり右のほうが繋がっていません。

全線運行していた頃も年間500万円の売り上げに対して3億5000万円の出費で、

ただでさえ赤字路線だったそうですが、これらの復旧に800億円以上かかるということで、

故郷再生への手がかりはまったくつかめないままでした。

さてここまで、前日のエチカのテーマにちなんだスポットを回ってきましたが、

ここからはメンバーが減って馴染みの仲間だけになり、

自由にあちこち巡ってみることにしました。

まずは、金山町の観光スポットのひとつ、大塩炭酸場です。

天然の炭酸水が湧いている井戸です。

今はちょっと水位が下がっていて、鉄っぽい味がしました。

続いて、ちょっと只見町まで足を伸ばして河井継之助記念館を訪れました。

私は初体験でしたが、来たことある人によるとものすごくキレイにリッパに変わっているそうです。

ボランティアの方の説明によるとぎりぎりバブルの時代に間に合って立派に建て替えられたそうです。

入ってすぐのところで河井継之助の銅像に出迎えられます。

この像は等身大ではなく、本人は159cm、当時の平均身長くらいだったそうです。

このボランティアの方のお話は面白くて、

河井継之助の性格を説明するのにフリップボードまで用意して楽しく解説してくれました。

河井継之助といえばガトリングガン。

ただしこちらはレプリカなので試射はできませんでした。

河井継之助が長岡からこの只見の地まで敗走してきて、

最期に療養し息を引き取ったという矢沢宗益宅の療養の間がこちらに移設されていました。

畳などは張り替えられていますが、襖などは当時のままだそうです。

そのとき継之助が使っていた枕や毛布なども実物が展示されていました。

以上で巡検を終えちょうどいい時間になったので、

帰り道、三島町に寄って蕎麦を食べていくことになりました。

林さんの奥会津蕎麦屋セレクションのなかでもイチ押しのお店 「みやした蕎麦と豆腐の会」 です。

こちらはふだんはカフェ&三島の物産店的な 「からんころん」 というお店なんですが、

第2と第4の週末にかぎり 「そば処味矢舌」 となるのだそうです。

手打ちそばを特盛でいただきました。

お通しに二代目万五郎豆腐も付いてきます。

さすがはイチ押しなだけあって、たいへん美味しいお蕎麦でした。

台風も迫ってきているというのにたいへん爽やかな快晴のなか、

テーマと突き付けられた課題は重かったですが、楽しい議論と旅を満喫することができました。

発表者の林さんと、開催の準備を一手に引き受けてくださった金山町の皆さん、

地元や遠くから駆けつけてくださった皆さん、

そして、詰めは甘いけれど企画の魅力だけで突っ走る世話人の皆さんに心から感謝申し上げます。