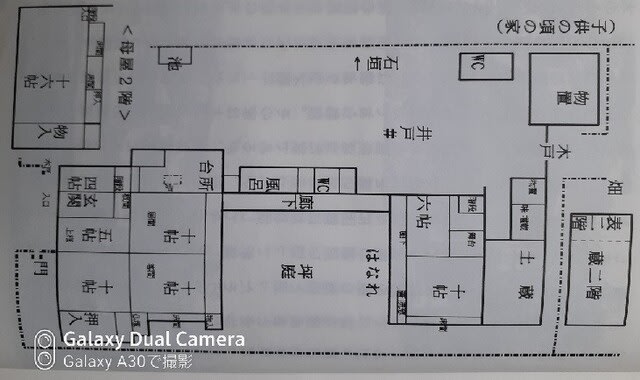

「台所」

9帖分の広さでラワン材張り

その真ん中より北寄りに囲炉裏(ヒジロといった)

北側に造り付の戸棚・流し台

南にやや広く そこに卓袱台を置いて食事をした

*右の図は僕が書き起こしたが 遠い記憶で正確ではないかも

上は勿論 吹き抜けで太い煙突があった

氷の塊を一番上に入れて使う 冷蔵庫もあった

囲炉裏は火床を半月型の銅壺で囲み常時 湯を沸かし

上には自在鍵 一隅に飯炊き用の鉄の竈 其の対角に七輪が置いてあった

荒神様は西側の壁に東向きにお祀りした

「太鼓橋」

庭には座視に繋がる やや傾斜のかかった太鼓橋のような廊下があった

母屋から出ると すぐ左に「風呂場」 その向こうに「大小便所」があった

渡り廊下は坪庭側に手すりがあるのみで

戸は無いから 屋根があるだけで 戸外に等しいから

便所や風呂へは一端母屋から外に出ることになるわけだ

勿論 母屋から出て最初の柱に廊下全体の電灯のスウィッチがあった

*風呂は薪で沸かして 水はホ-スで入れていたと思います

廊下が少し傾斜していたように 風呂場の板の間(洗い場)も傾斜していた

余り 風呂に入ったという記憶が無い

というか本当に 小学校の2年生までは 病気がちで外で遊ぶ記憶が無い

小学校二年の時は 半年以上も休んでしまい

三年で東京に出てきたときに 二年生をもう一度やってはどうかと

進められたほどでした

風呂場の前は雪が降った時 スキ-をして遊んでいたから

案外と広い遊び場