今日は四君子湯からです。

今までもお話した人参湯の乾姜が茯苓に変ったものです。

生姜,大棗は付け足しです。本来の四君子湯は人参と朮と茯苓で、

甘草は全体を調和させている薬です。

人参と朮は本来は人参湯です。人参と朮は脾をターゲットにしています。

脾の一番大きな仕事は水殻の気を体に取り込む事です。

水を朮で殻を人参によって外から体に取り込むのです。

でもこれだけだったら胃腸を亢めるだけなのですが、

茯苓で体全体を統制し補ってあげるのです。これが四君子湯です。

テキストには血液疾患の方に応用されて、効能その他の項に書いてあり、

四物湯と併せて八珍湯として使うとあります。

再生不良性貧血にも一定の効果が認められるとありますが、

薬効とは言い切れません。

普通の貧血で本当に脾虚の貧血の場合は非常に良く効くのですが、

再生不良性貧血の場合は、本当は東洋医学的にどうなっているのか

今のところ分からないのです。

あんな山の中(南富良野)まで来ないので、診る機会がないのです。

再生不良性貧血の患者さんは大抵、血液専門のところへ行って

離れられない状態です。最後に診たのがもう20年前で、

私自身の能力が足りなかった時で、よく分からなかったのです。

今直接診れば、再生不良性貧血というのは一体どの臓器に問題が

あるのか分かるかも知れません。だから何とも言えないのです。

もしかしてキチンと診断できれば全然違う薬を使うかも知れません。

一般的な貧血についてはこの四君子湯で非常に良くなる人もいるし、

四物湯と合わせて八珍湯として、あるいは帰脾湯を使用して

(帰脾湯には四君子湯が入っている)非常に良くなる人もいます。

鉄欠乏性貧血等も、もちろん鉄剤も併用しますが、

この様な薬でどんどん良くなります。

このテキストには

再生不良性貧血に一定の効を得ていると書いてありますが、

20年以上前に書いたものであり、

その当時の私の能力レベルでの「一定の効」なのです。

今の私の能力レベルで、再生不良性貧血を仮に診たとしたら、

間違いなく貧血が改善されて来なかったら効なしと判定します。

20年前では輸血しか治療効果がなかったのであり、

当時の私の能力では輸血の間隔が少し延びたとか、輸血による

ヘモジデローシスが少し和らげる程度の効果しかなかったのです。

このテキストは当時の感覚で書いているので、一寸恥ずかしい面

もあります。その後、診ていないので仕方ありません。

ただ、四君子湯は補う成分以外は無く、完全な補剤です。

完全な補剤は少ないのです。

例えば真武湯で考えると、附子が入っていますが、

附子が入っていると完全に補う薬かと言ったら違うのです。

附子というのはひっぱたいて働かせる薬ですから

ひっぱたかれる分に反応するだけの体力が無かったら効かないのです。

四君子湯は支えるだけの薬です。

現実には四君子湯単独で処方している人は1人か2人しかいないと思います。

前にも言った様に四君子湯の患者さんは外来には来ません。

四味湯等とつまらない名前を中国では付けていますが、

君子というのはマルクス、レーニン、毛沢東精神に反する

専制君主制の言葉ですから、そうなってしまったのです。

でも君子というのは、本当はおだやかで感情を表わさず

強い表現を示さないというイメージがあるので、四君子湯と言います。

これはいろいろ説があるのですが、

四君子湯そのものが君子をイメージさせる人に使う薬であるという説と、

この中に入っている人参、朮、茯苓、甘草のその働きは

君子のように穏やかで、そっと包むような作用であるので

四君子湯と言うとの説もあります。

四君子湯の患者さんは強い症状を普通は出していません。

そして男性に多いのです。

女性はどうしても血の上衝が優先して来る事が多いのです。

男性で何となくもの静かな人で、ヘモグロビンが12gか13gぐらいの

軽い貧血ぎみで、何となく疲れやすくて、そうと言って病的という程でもなくて、

例えばお酒を飲んでいてさあ二次会に行くぞと皆が盛り上がっていても、

「私はこれで」と言ってそっと引き揚げるというのが、四君子湯の状態なのです。

そういう方というのはそれだけでは医療機関には来ないですね。もしかしたら、

普通の薬局で四君子湯を買って飲んでおられる方は居るかもしれません。

桂枝湯の人が桂枝湯の風邪をひいても医療機関に来ないというもの同じです。

私のところで四君子湯を出している方は、ほとんどの場合、

八珍湯の形で出しているか、他の薬に

一番ベースになっているところを支える意味で、

加えているかのどちらかです。

四君子湯を単独で使っている人は1人だけ記憶があります。

実は障害者の施設を抱えていて、毎年検診をするのですが、

そこで異常を指摘されたら施設側は問題にするのです。

本人は何も訴えないのですが、

貧血が認められるので一応診察すると、力が無い感じで、

話を聞くと作業が終わったら散歩もしないで部屋に帰ってしまうと言うのです。

そういう人にしか四君子湯は出していません。

あるいは、桂枝湯と同じ様に患者さんに付いて来て、

ついでだから診てほしいと言う人にも出す事があります。

そして、お薬を出してもしばらく飲んでいてそのうち来なくなり、

どうしているかなと思ったりします。

でもこれをしばらく飲んでいると全体の体力が上がって、

その後しばらく薬が要らなくなります。

とにかく強い症状が無く、

延々と医療機関に通って来るモチベーションは無いのです。

六君子湯になるとそれがあります。

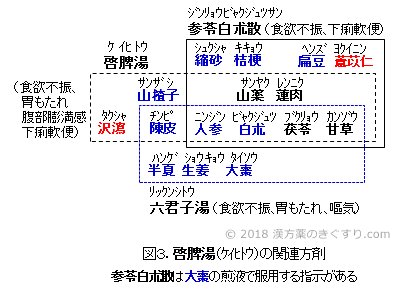

四君子湯に陳皮,半夏を加えたのが六君子湯です。

更に柴胡,芍薬を加えたのが柴芍六君子湯です。

香砂六君子湯というのもありますが、日本と中国では内容が少し違います。

日本のは木香と縮砂を加えます。

中国のは少し違いますがほとんど作用は同じです。

四君子湯を基本として

ちょっとストレスでうつ的になってくるのが六君子湯です。

もっと緊張が強くなると柴芍六君子湯です。

単にナーバスネスになっている状態だと香砂六君子湯になります。

結構こういう格好では使えます。

四君子湯そのものは単独で使われることは無いのですが、

どういう薬なのかということをやはりしっかり感じ取って下さい。

テキストに腹証が書いてありますが、はっきり言ってこんな腹証は無いですね。

実は経験的に五君子湯というのがあります。

四君子湯に陳皮だけを加えて五君子湯と言います。これは日常的に見て

四君子湯、五君子湯、六君子湯となるに連れて舌の苔が厚くなります。

四君子湯の場合は舌の苔がありません。六君子湯になると、もしかして

柴胡剤が必要かなと思えるような黄白色の苔があります。

この関係は陳皮半夏が何かに加わっている処方に全部共通しています。

舌苔が黄白でなく少し緑がかってくると柴胡の適応になります。

黄緑あるいは黄緑がかった白になると柴胡になります。

五君子湯は四君子湯と六君子湯の中間ぐらいになり、薄い黄白色の苔が乗ります。

これは覚えておくと診断の助けになります。

四君子湯で脾がやられ、更に肺がやられて肝陽上亢になるのですが、

脾虚肺虚が主体になったら六君子湯になります。

柴芍六君子湯になると肝実脾虚肺虚になり胃腸に負担がかかってきます。

柴胡芍薬という強い薬が入っており、厥陰の人です。

四君子湯の人がなるのではないのです

(復習、四君子湯は脾の人で、脈は深く押して最後に残る脈が脾の脈、厥陰の人は

同じく最後に残る脈が肝の脈、あるいは原穴反応や外見の特徴で判断・・・佐藤)。

柴芍六君子湯と抑肝散、四逆散は非常に良く似ています。

四逆散に紅参等を加えると非常に近い処方になります。

更に朮や茯苓を加えると全く同じ処方になります。

同じ様に少陰の方も一所懸命頑張っていると心や腎の異常が出てきて、

これも最終的な負担というのは必ず脾にきます。

このパターンは心脾両虚腎仮性実証となります。

この状態になると心と腎も調整してあげないといけなくなります。

これが香砂六君子湯になります。

だから、いろいろな薬がこういう風に作られているというのは、

何度も言うように人間の本質的なパターンが

太陰の人、厥陰の人、少陰の人となっているからです。

大抵の系統の薬というのはそれぞれの人に合うように用意されているのです。

その中でエキス剤として作られているのは

厚生省が最初に漢方を保険で使用する事を認めた時に作られました。

厚生省はその時、漢方が現在のように使われる等と思っていなかったのです。

いろいろな意味の懐柔策として

漢方も少し認めてあげても良いかというぐらいの心算だったのです。

東洋医学を認めたのではなくて、

あくまでも西洋医学の補助として漢方を認めたのです。

その当時、私が東洋医学会に入った時は会員が750名でした。

今は一万人くらいになりましたが、その750名のうち医師は250名で、

あと500名は薬剤師さんと鍼灸師さんと業界関係者という時代だったのです。

厚生省が認めた段階ではこの250名の医師だけが使うものとしていました。

これぐらいなら大した事はないし、日本古来のものも認めてあげないと

国民の批判も出るだろうと思ったのです。

ところが、この250名の他にも漢方を使う医師が増え、

患者さんがそちらに行く様になったのです。

講演会でなかなか医者が集まらないのは北海道ぐらいですよ。

私が九州で講演会をやったときなどは、

医師会員が100人ぐらいしかいない所でも30人は来ました。

そうするとそういう医師達が漢方を使うとどうなるかというと、

今まで使っていた西洋薬を漢方に変更するのではなく、

西洋薬はそのまま使って漢方を追加するのです。

最初の250人の医師達はその前から漢方を使っていたので

使用量としてはあまり変らないのですが、

漢方を使用する医師が増えたために医療費を押し上げたのです。

それで最初一段、二段と古方が認められ、その後後世方が認められましたが、

それ以後は殆んど認められなくなりました。

現在、各社合わせて130~140処方が認められていますが、

それ以後新たな処方は認められる可能性は無くなってしまいました。

だから四君子湯と六君子湯は認められ、柴芍六君子湯や香砂六君子湯は

認められないという片手落ちになっているのです。

本来は一つの系統の薬を中心として、

太陰の人、厥陰の人、少陰の人に対応できるように作られているのです。

それは頭のどこかに置いておいて下さい。

でも最初から柴芍六君子湯を使うのではなく、

まずエキス剤を左脳にどんどんインプットして使って行って下さい。

第12回「さっぽろ下田塾」講義録

http://potato.hokkai.net/~acorn/sa_shimoda12.htm

https://www.kigusuri.com/kampo/kampo-care/019-5.html