あらたまの 御壽 めでたく 申しおさめ 候

予てよりご案内の

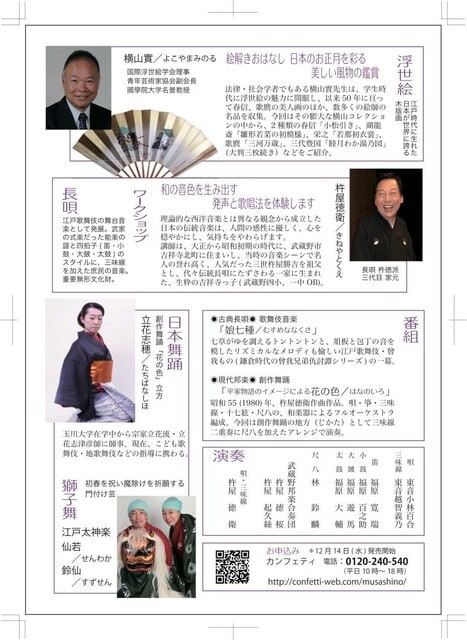

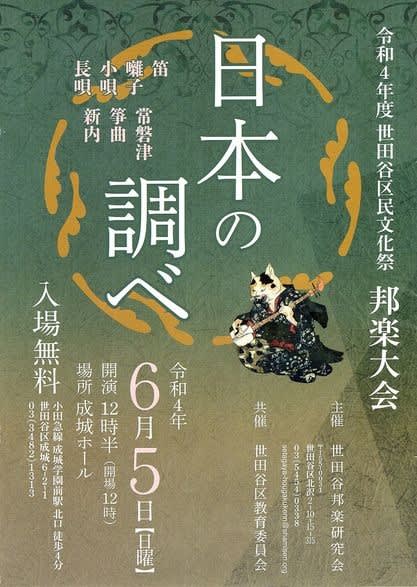

"浮世絵とたのしむ和の音色・舞踊"

鑑賞会は、武蔵野邦楽合奏団の主催公演でございます。

出演者の関係各方面の皆さまの御厚意によりまして、

インターネット上でもご紹介頂き、

嬉しく存じます。

浮世絵のコレクションと解説でお馴染みの

横山實先生が評議員である関係から、

ポーラ文化財団さまがホームページのお知らせに

取り上げて下さいました。

https://polaculture.weblogs.jp/blog/

一方で、肝心の主催者ホームページが休止中で申し訳なく存じます。

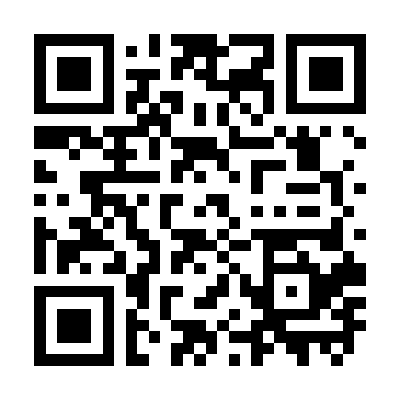

公演のお切符は、当日分も、

カンフェティさまに取扱いをお願いしております。

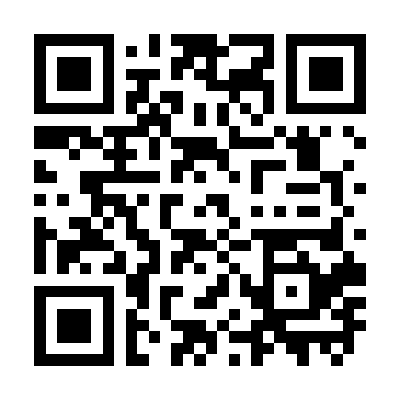

下記QRコードからお申し込み頂けますれば、

お近くのセブンイレブン各ご店舗さまより、

発券して頂けます。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

有難うございます(。uωu)♪

予てよりご案内の

"浮世絵とたのしむ和の音色・舞踊"

鑑賞会は、武蔵野邦楽合奏団の主催公演でございます。

出演者の関係各方面の皆さまの御厚意によりまして、

インターネット上でもご紹介頂き、

嬉しく存じます。

浮世絵のコレクションと解説でお馴染みの

横山實先生が評議員である関係から、

ポーラ文化財団さまがホームページのお知らせに

取り上げて下さいました。

https://polaculture.weblogs.jp/blog/

一方で、肝心の主催者ホームページが休止中で申し訳なく存じます。

公演のお切符は、当日分も、

カンフェティさまに取扱いをお願いしております。

下記QRコードからお申し込み頂けますれば、

お近くのセブンイレブン各ご店舗さまより、

発券して頂けます。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

有難うございます(。uωu)♪