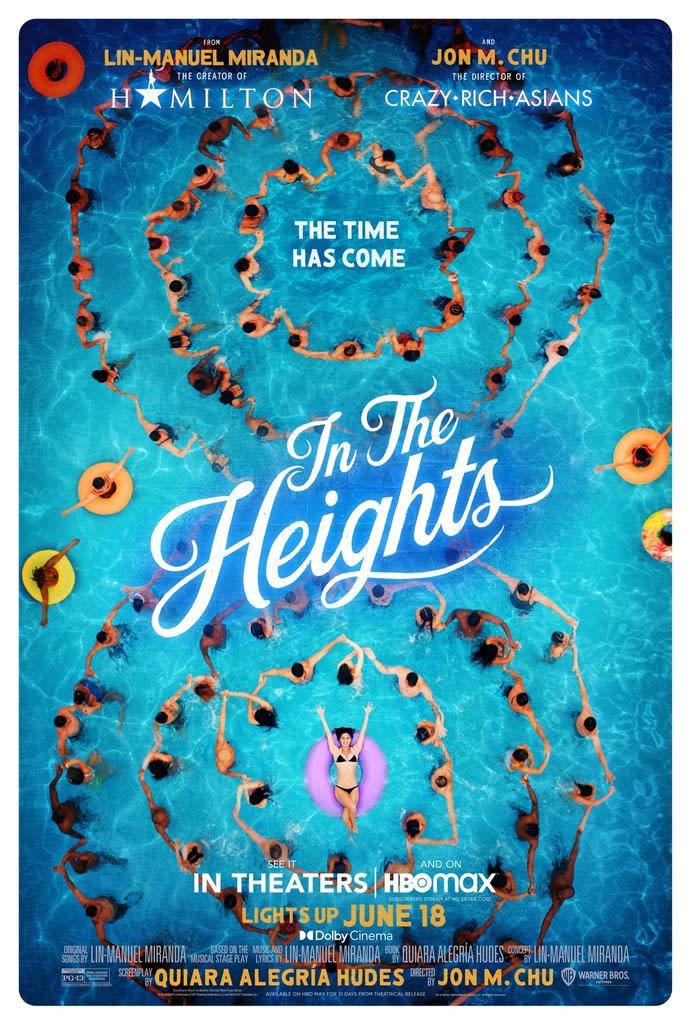

リン・マニュエル・ミランダが大ヒットミュージカル『ハミルトン』に先駆けること7年前、2008年に手掛けた人気ミュージカルの映画版だ。プエルトリコ系移民が多く住み、ミランダもまた居を構えるNYワシントンハイツを舞台に移民の苦難、若者たちの夢と希望が描かれる。

安易なフランチャイズ展開ではない。ミランダは稀代のミュージカルスターであるのと同時に、ミュージカルの革命者だ。彼の人気を決定づけた『ハミルトン』はアメリカ建国の父アレクサンダー・ハミルトンの半生をオール有色人種のキャストが演じ、この"カラー・ブラインド・キャスティング”は時のBLMとも呼応してハリウッドのキャスティングに変革をもたらした。白人優位のジャンルであるミュージカルをラップミュージックで刷新、作品の大ヒットは南北戦争に従事しながら建国の歴史から抹殺された多くの名もなき有色人種の声を浮き上がらせた。それは人種分断にゆれる2010年代後半のアメリカの風景とも重なり、これまでブロードウェイという観光地で消費されてきたミュージカル界にはない、強い問題意識に支えられた同時代性であった。

2021年に映画として再演される本作にも、ミランダのマイノリティとしての視点がある。NYの高級化が進み、ジェントリフィケーションによって下町から移民が追い出されていく様は近年でも『21ブリッジ』や『ヴァンパイアvsザ・ブロンクス』といったジャンル映画が描いてきた。やがて街は消えてしまうのではないか?そんな捉えようのない大きな災厄として劇中では真夏の大停電が描かれるが、僕らが想起してしまうのはコロナショックだろう。コミュニティの母とも言える存在だった老婆アブエラが命を落とすシーンは本作のハイライトだ。記憶と魂がバリー・ジェンキンスの『地下鉄道』のようにNYの地下鉄へと接続され、僕たちは移民の悲哀を聞く。不法移民の子ども達が"ドリーマー”と呼ばれながら、未だ永住権も得られない実態は遠い島国の僕らには考えも及ばない。

だが誰もが"夢”を見る事ができるのもまたアメリカである。女達が“悲観するな”と歌う。ヴァネッサ役メリッサ・バレラ、ニーナ役レスリー・グレイスらのフレッシュさはもちろん、下町の美容師ら女性陣の生命力とパワフルさにミランダのフェミニズムと下町愛が見える。先の見えないパンデミックの現在、肌を寄せ合い、汗を流し、歌い踊る"ひしめき”のなんと愛しいことか。捨て曲なしのミュージカルナンバーが観客を一時たりとも離さないのはもちろん、『クレイジー・リッチ!』ジョン・M・チュウ監督の手数の多さに圧倒された。ラップのリズムに合わせた編集テンポ、ハイツの魅力を余す所なく収めたカメラのダイナミズムとこれほど映画への変換に成功したミュージカルは近年、思い当たらない。

ミランダはマイノリティコミュニティを鼓舞する先駆者として、ロールモデルの重要性を4人の主人公に託す。街を出る者、街に残る者、学ぶ者、そして街の灯りになる者。本作もまた『ハミルトン』同様、ただ消費される娯楽ではなく、マイノリティをエンパワーメントし、メインストリームが描くことのなかったもう1つのアメリカを見せるのである。そんなハイコンテクスト性も実に2020年代らしい1本だ。ミランダは今冬、長編映画初監督作『Tick, Tick... Boom!』が待機。ひょっとするとボブ・フォッシー級の衝撃をもたらすかも知れない。その時はもう間近だ。

『イン・ザ・ハイツ』21・米

監督 ジョン・M・チュウ

出演 アンソニー・ラモス、メリッサ・バレラ、レスリー・グレイス、コーリー・ホーキンズ、オルガ・メレディス、ジミー・スミッツ、グレゴリー・ディアス4世