「大井宿」 08:15

東海地方が梅雨明けとなった夏の陽が射るこの日、3ヶ月ぶりに中山道に戻ってきた。

今日は十三峠を越えて大湫宿、そして細久手宿をめざし十三峠を越える第29日目。

大井宿は大井橋で終わるが、続く商店街にも庄屋屋敷など旧い建物を見ることができる。

「十三峠入口」 08:45

西行硯池を過ぎて中央本線の踏切を渡ると、いよいよ十三峠の上り下りがはじまる。

大井宿と大湫宿の三里半は「十三峠とおまけが七つ」と呼ばれ、

二十余りの山坂道の総称を「十三峠」と言う。中山道の難所のひとつであった。

「槇ヶ根一里塚」 09:00

石畳の道を歩き始めると程なく西行塚がある。西行は大井で没したとういう説がある。

西行塚を過ぎると一つ目の峠に槇ヶ根一里塚が現れる。左右一対が残っている。

「槇ヶ根追分」 09:15

1kmほど進むと槇ヶ根追分。下街道(写真左手へ下る)と呼ばれた名古屋への分岐点だ。

下街道とは上街道(中山道)に対しての呼称で、一般旅行者や伊勢神宮参拝者で賑わった。

確かに道標には伊勢神宮の鳥居の絵が彫られている。

「首なし地蔵」 09:30

槇ヶ根追分を過ぎると右手に現れる「姫御殿跡」は、皇女和宮など高貴な女性が

旅する際、御嶽山を望むこの地に漆塗の二間の御殿を設置して休息の地とした。

左手には奇妙な「首なし地蔵」が立つ。

首なし地蔵を過ぎると「乱れ坂」の急な下りとなる。

あまりの急勾配に女人の着物が乱れたことに因む。最も急な所には石畳が敷かれている。

坂を下り切ると、これまた「乱れ橋」なる木製の橋を渡る。

続く「平六坂」を上ると久しぶりに人家が現れ、田園風景の中、暫し平坦な道を往く。

「紅坂一里塚」 10:05

山中に入って二つ目の「紅坂一里塚」も左右一対が残っている。

「深萱立場跡」 10:20

大井宿から大湫宿までは十三里半と長く、中間点の深萱立場が設けられた。

往時は茶屋が9軒と大名が利用する立場本陣が設けられていた。

現在はR418と交差していて中央本線の武並駅方面へコミュニティバスの便があるので、

中山道を歩く人たちはここで区切りをつける人が多い。

「権現坂一里塚」 11:15

深萱立場を過ぎると道はすぐに山中に戻り、石畳の長い坂を登り切ると三城峠。

その後、観音坂、権現坂、樫の木坂を越えて「権現坂一里塚」で江戸から九十里になる。

「尻冷やし地蔵」 11:30

更に1km進めると右手に祠の中に石仏が並ぶ「三十三観音」が、続いて左手に

背後から泉が湧いている「尻冷やし地蔵」と見所が続く。

八丁坂、山神坂を経て寺坂を下って行くと眼下に大湫集落が見えてくる。

江戸方の高台には石仏があって、町並みを一望できる。

「大湫宿」 11:50

大湫宿には格子戸の家や土塀など昔日の面影が残るが本陣や脇本陣は残っていない。

本陣跡は小学校の校庭となっているが、その小学校も既に廃校になっていた。

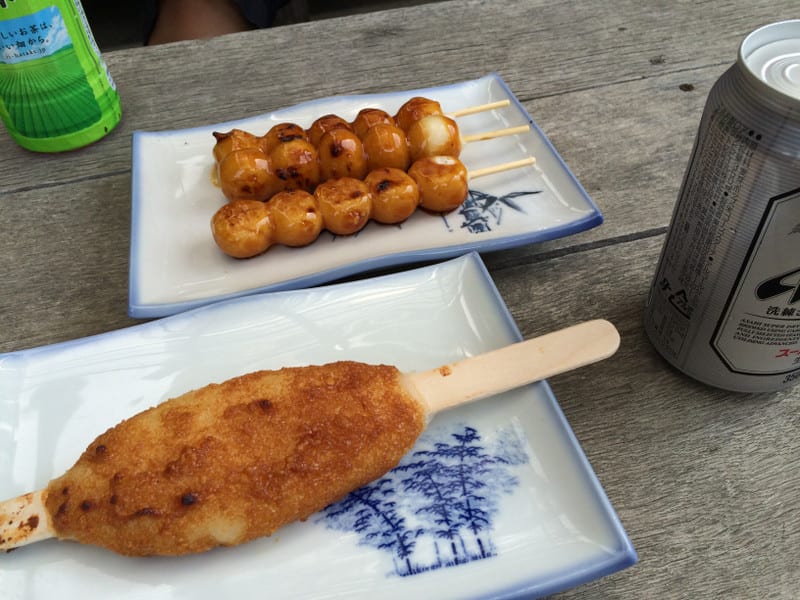

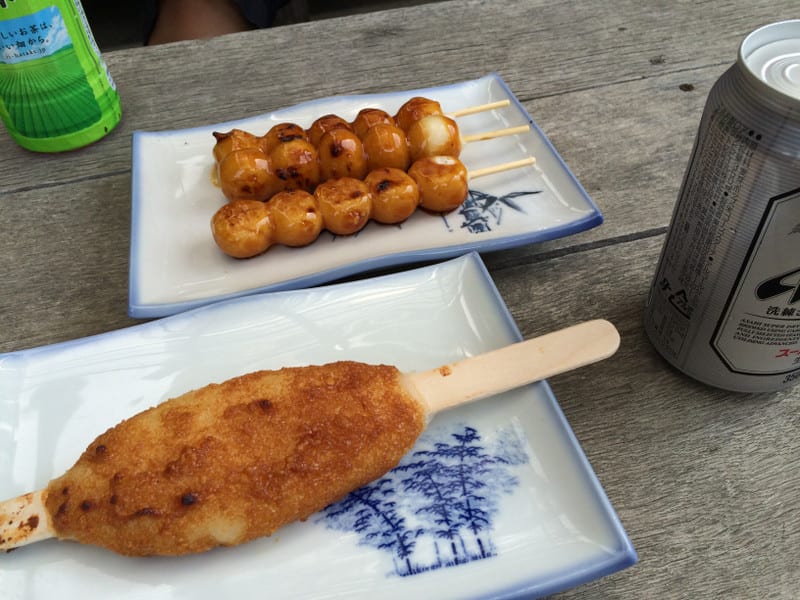

本陣跡の前には茶屋が立っていて、餅を焼く香ばしい匂いが漂っている。

それではと、みたらし団子と五平餅に一息つける。それにしてもビールが旨い。

大湫宿の家並みは250m程度、京方には神明神社が鎮座し、樹齢1300年の大杉が立派だ。

ここから琵琶峠を越えて細久手宿をめざす。

琵琶峠への道は全長600mの石畳の道になっていて、長さは日本一とも言われる。

「琵琶峠」 12:50

“住み慣れし 都路出でて けふいくひ いそぐもつらき 東路の旅”

琵琶峠頂上には馬頭観音と並んで和宮歌碑、京を出てからおそらく最初の本格的な峠道。

この地に立って歌を目にすると、なるほど心情に少し触れられたような気がする。

琵琶峠を抜けるとラスト4kmほどは舗装された狭い県道を行く。

時折左右に石仏などが現れ、ここが中山道であったことを旅人に確認させる。

「奥之田一里塚」 13:40

細久手宿を目前にして奥之田一里塚が現れる。ここも左右一対が残っている。

「細久手宿」 14:00

細久手宿は脇道もないような細長い集落で、旧い建物もほとんど残っていない。

その中にあって旅館大黒屋は安政5年(1858年)の建築、中山道を歩く人には有名な旅館だ。

旅籠24軒の一つで、他領主との合宿を嫌った領主尾州家が独自の本陣として定めた。

故に「尾州家定本陣大黒屋」といわれる。大井宿から十三峠の上り下りを経て大湫宿、

さらに琵琶峠を越えて細久手宿までは19.6km。所要5時間45分の行程だった。