「鳥居本駅」 07:00

4ヶ月ぶりに戻ってきた中山道、第35日目は近江鉄道鳥居本駅をスタートする。

駅から100mほど離れた本陣跡には既に遺構はなく、立札がその位置を示すのみだ。

鳥居本宿では和紙に渋柿を塗った合羽の製造が盛んであった。

いまでも古い町家の何軒かに合羽所を示す看板が上がっている、「松屋」もその一軒だ。

宿場の京方の出口に「左中山道、右彦根道」の道標がある。

右に3kmほど行くと彦根城下、言わずと知れた徳川四天王の一人井伊直政が築城した城。

鳥居本と彦根を隔てるのは佐和山、石田三成の居城のあったところ。

鳥居本側の旧い家々は石田三成と佐和山城を地域の宝と幟を立てている。

「小野集落」 07:40

曼珠沙華咲く田圃地帯を行く。この先草津宿までは東海道新幹線と国道8号線と並行。

考えると中山道と東海道のコラボは不思議だ。ほぼ5分ごと “白い矢” が追い抜いていく。

軽トラック同士が譲り合う狭い道、小野集落は小野小町の出生地だとされ小野塚が在る。

「岩清水神社」 08:15

岩清水神社には能楽の扇を埋めた扇塚が在る。石段したには小さな地蔵群が佇んでいた。

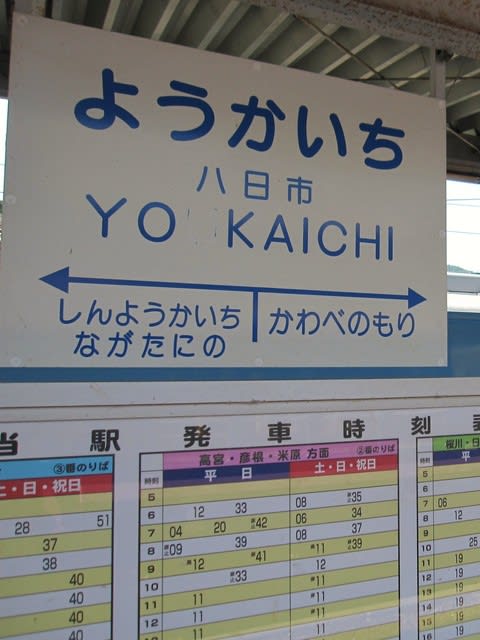

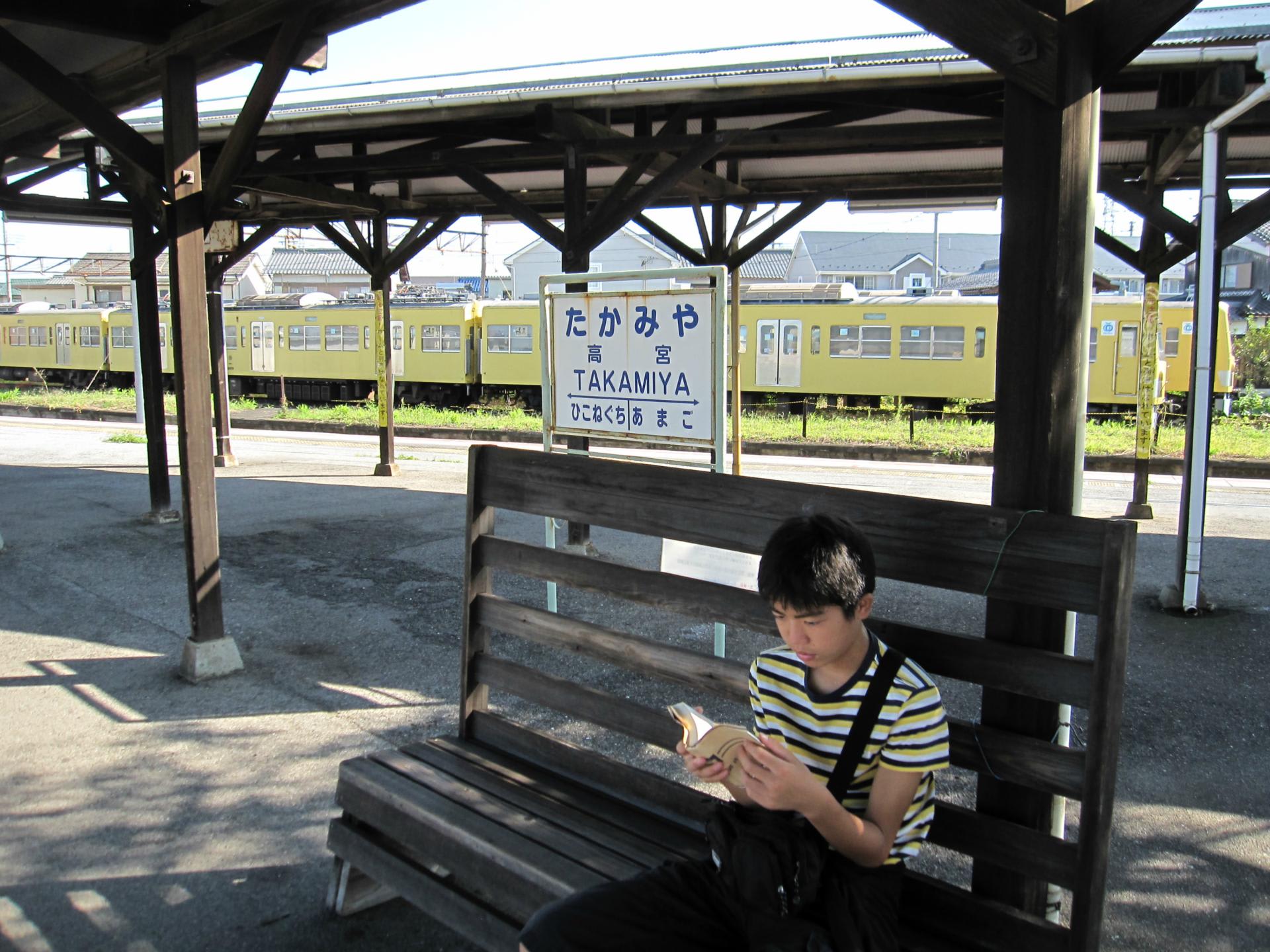

近江鉄道の踏切辺りが高宮宿の入口。

高宮宿は多賀大社の門前町として、また「高宮上布」の問屋町として賑わったそうだ。

今でも残る提灯屋はここが門前町であることを教えてくれる。

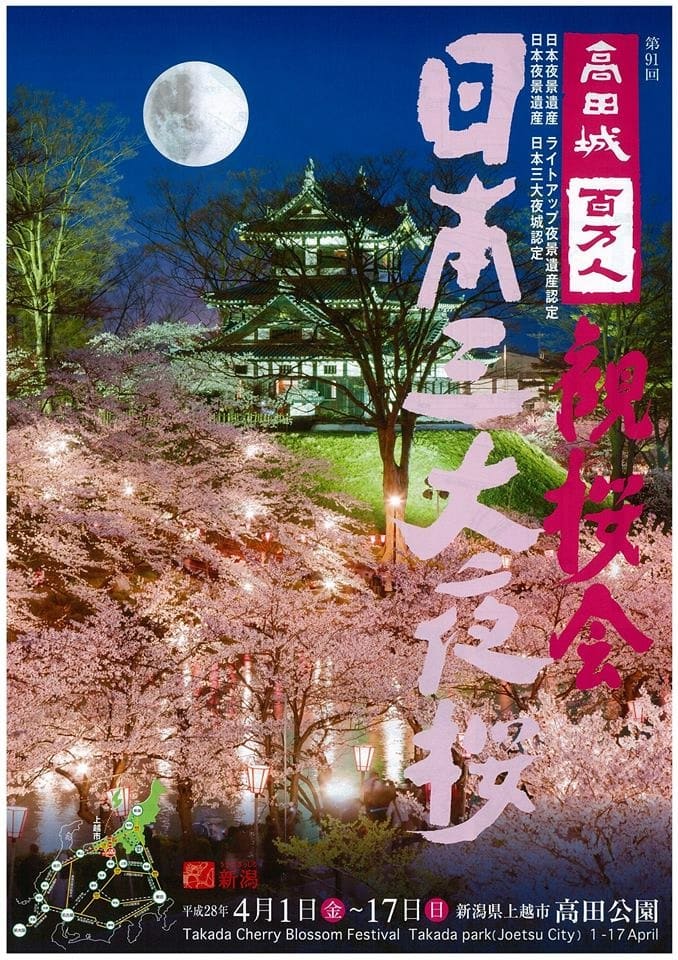

少々寄り道をして、伊邪那岐命(いざなぎ)と伊邪那美命(いざなみ)を祀る多賀大社へ。

多賀大社へは近江鉄道多賀線で高宮駅から2駅6分の旅だ。

「高宮宿」 08:40~10:20

高宮宿本陣跡に表門が残る。今まで見てきた門と比べ少々貧弱な気がしないでもない。

宿場は犬神川を渡る高宮橋で終わる。高宮橋は「むちんばし」と呼ばれていたそうだ。

川渡しや仮橋が有料だった時代に渡り賃を取らなかったからだ。このことは彦根藩の

政策とこの地の富豪の協力によるものだ。

左手に鈴鹿の山並みを見ながら田圃地帯を進む。この辺りは所々に松並木が現れる。

「豊郷小学校旧校舎」 11:10

豊郷小学校は、建築家ウィリアム・メレル・ウォーリズが手がけた建物のひとつで、

アニメ「けいおん!」の校舎モデルとして有名。昭和12年に竣工した2代目校舎は、

当時としては珍しい壮麗な鉄筋コンクリート建築で「白亜の殿堂」「東洋一の小学校」

などと称されたそうだ。

滋賀県に入ってからはまともな一里塚を見ない。豊郷にも中山道一里塚趾碑のみが在る。

愛知川宿の入口では、アーチと地蔵尊が迎えてくれる。

「愛知川宿」 12:10~13:00

愛知川宿は寂しくなった商店街に幾つかの旧い商家が残っている。

本陣跡には金融会社の旧社屋、創業200年を超える料亭竹平楼の門構が目を引く。

少々の寄り道を。中山道を500mほど外れると「旭日」の蔵元藤居本家が在る。

新嘗祭の御神酒を宮中に献上する蔵元は、朝の連ドラの舞台にもなっている。

「渡船」など主張のあるお酒を試飲させていただいて「旭日ひやおろし」を購入。

酒蔵は街道筋の華と言える存在だ。

愛知川宿の出口では不飲橋 (のまずばし)を渡る。なんとも曰くありげな名称なのだ。

一説にこの川の水源地で、都に送られる平将門の首を洗ったことに由るらしい。

暫く国道8号線を行く。御幸橋で愛知川を渡ると近江商人の故郷・五個荘町に入る。

中山道は国道と別れ旧道を行く。残念ながら近江商人の街並みは国道を挟んで反対側だ。

それでも中山道沿いにも所々旧い町並みが残る。

大正時代のものではあるが、登録有形文化財・旧五個荘郵便局もその一つだ。

「左いせ道。右京道」の常夜灯、そして江戸時代からの呉服商の町家が保存されている。

五個荘町(現東近江市)と安土町(現近江八幡市)の市境に差しかかる。

国道8号線との合流点には天秤棒を担いだ近江商人のモニュメントが立っている。

「奥石神社」 14:30

新幹線と鋭角に交差し再び国道から左手に分かれると豪壮な奥石(おいそ)神社が在る。

安産延寿、狩猟、農耕の神様で本殿の造営は織田信長の寄進によるものだそうだ。

奥石神社を含むこの辺り一帯は「老蘇(おいそ)の森」と言って、万葉の昔から多くの

歌人や旅人によって歌に詠まれ「歌枕」としても名高い森だ。

本居宣長は “夜半ならば 老蘇の森の郭公 今もなかまし 忍び音のころ” と詠んでいる。

老蘇の森を抜けて牟佐神社辺りが武佐宿の大門跡、左右に旧い建物が連なり出す。

まずは右手に役人宅平野家、近隣の家々には“武佐宿”を染め抜いた暖簾が架かっている。

「武佐宿」 15:10

武佐は近江商人の町として賑わった近江八幡市街に比べてひっそりしている。

脇本陣奥村家跡は町会館となり、本陣下川家は現在では門構えを残すのみだ。

照りつける陽射しは夏そのもの、田圃を吹き抜ける風は秋の匂いという日和の中、

第35日目は、鳥居本宿から多賀大社の門前町高宮宿、蔵元藤居本家へ寄り道した

愛知川宿を経て武佐宿まで23.5km、5時間40分の行程。三条大橋まではあと45.8kmだ。