約6万年前にネアンデールタール人が死者に花を手向けた瞬間からサルが人になったとも言われる(一条真也)

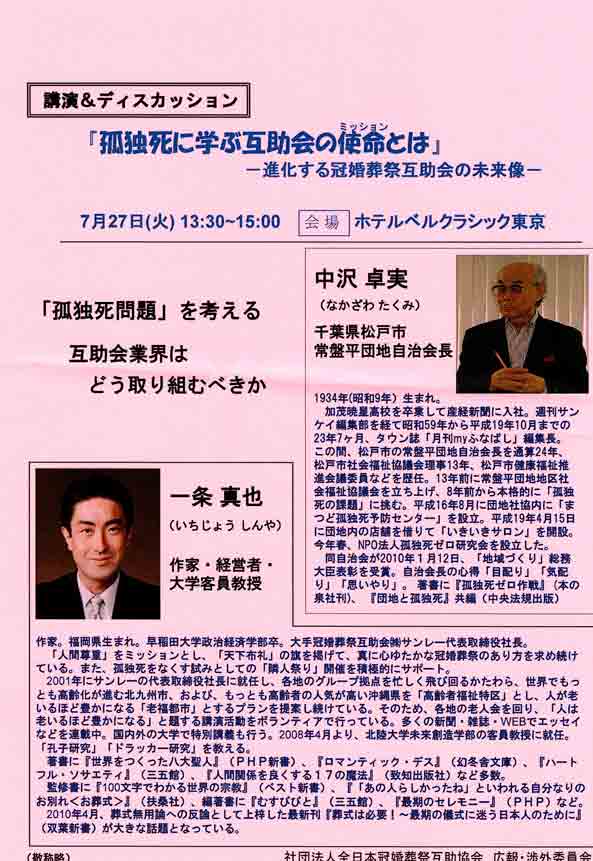

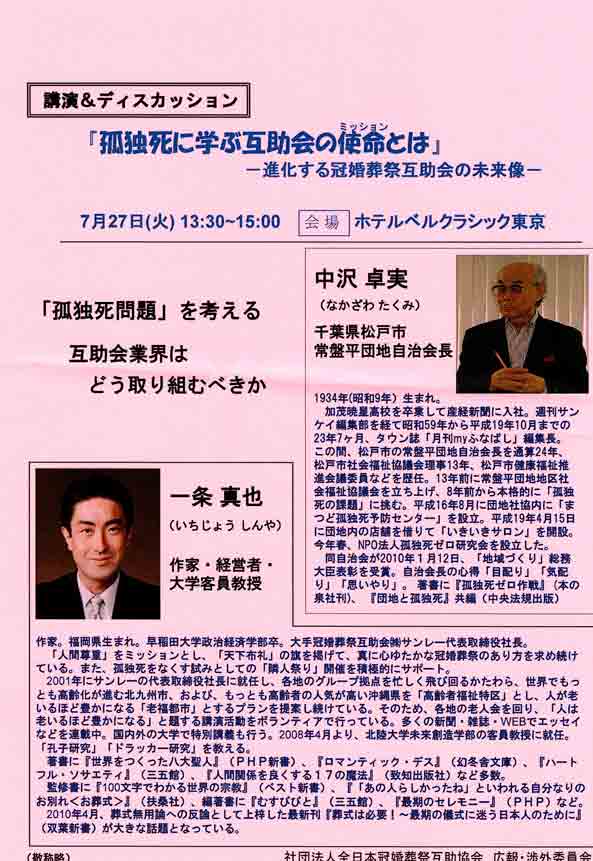

今日は、孤独死問題を考える講演会に出席してきました。講師は密かに尊敬する一条真也さんと、松戸で孤独死ゼロを目指し「いきいきサロン」を開設している中沢卓実さんのお二人。とても中身の濃い講演会で人間の生と死という根源的な問題について深く再考させられました。

孤独死になる人は

①あいさつをしない

②仲間がいない

③身内と連絡を取り合わない

④様々な催しに参加しない

⑤料理が作れなかったり、ゴミ出しもしない

所謂“ナイナイ尽くし”の生活を送っている人が孤独死になっていて、年間2万5千人~3万人(うち70~80%が男性)の人が誰にも看取られることなく亡くなっている。農村では畑の中で倒れたままの人や、都会ではマンションで亡くなっても、マンションの管理会社は「孤独死はなかったことにしている」のが現状だそうです。理由は、マンションの資産価値が下がるということで。経済が発展すればするほど人々の心はバラバラになり孤立してしまう。特に頭がいいといわれているインテリ層の人はあいさつができないし、しようともしない人が多い。結果、社会と関係を絶ち、無縁社会の主人公になってしまう…。社会の中でどうしたら幸せになれるかと考えた時に、今の日本では、人の道を説く方が存在しなくなってしまった。本来はお坊さんが大切な役割を担っていたはずなのに…。一条真也さんは「人は生き物であり、人間は社会的な存在である。人が一生涯を終えて、後に残った人から葬送してもらった瞬間に、人間になるのではないか」とお話ししてくださったことに、僕はとても興味を持ちました。また「不幸がありました。死が不幸です」というのは、世界では日本だけだという指摘にもとても驚きました。

最近、香典を受けとらない遺族の方がいるけれども、「親(故人)がつくってきた人間関係を一瞬で壊すことではないのか。とんでもない話です」という一条さんの強い口調に日本社会の危機的状況を感じました。これからますます孤独死が増加の一途を辿るという状況に、国も深刻に考え、様々な取り組みをしているそうですが、「いきいきサロン」が日本中に開設されるように願うばかりです。「世の中が複雑な様相を呈していますが、いまほど原点に立ち返って考えてみる必要がある。人と人との関わりの中で生き、生かされている。友達を大事にしようよ」という中沢さんのお話は身に沁みました。また「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことをわかりやすく説明する」というお話には、妙に納得しました。講演を聴いていて、一人暮らしの人は、年齢に関係なく孤独死になる可能性があるということを意識して生活しなきゃと、ふと思いました。講演会では、興味深いお話が盛りだくさんでしたが、この続きはまたの機会にしたいと思います。

今日は、孤独死問題を考える講演会に出席してきました。講師は密かに尊敬する一条真也さんと、松戸で孤独死ゼロを目指し「いきいきサロン」を開設している中沢卓実さんのお二人。とても中身の濃い講演会で人間の生と死という根源的な問題について深く再考させられました。

孤独死になる人は

①あいさつをしない

②仲間がいない

③身内と連絡を取り合わない

④様々な催しに参加しない

⑤料理が作れなかったり、ゴミ出しもしない

所謂“ナイナイ尽くし”の生活を送っている人が孤独死になっていて、年間2万5千人~3万人(うち70~80%が男性)の人が誰にも看取られることなく亡くなっている。農村では畑の中で倒れたままの人や、都会ではマンションで亡くなっても、マンションの管理会社は「孤独死はなかったことにしている」のが現状だそうです。理由は、マンションの資産価値が下がるということで。経済が発展すればするほど人々の心はバラバラになり孤立してしまう。特に頭がいいといわれているインテリ層の人はあいさつができないし、しようともしない人が多い。結果、社会と関係を絶ち、無縁社会の主人公になってしまう…。社会の中でどうしたら幸せになれるかと考えた時に、今の日本では、人の道を説く方が存在しなくなってしまった。本来はお坊さんが大切な役割を担っていたはずなのに…。一条真也さんは「人は生き物であり、人間は社会的な存在である。人が一生涯を終えて、後に残った人から葬送してもらった瞬間に、人間になるのではないか」とお話ししてくださったことに、僕はとても興味を持ちました。また「不幸がありました。死が不幸です」というのは、世界では日本だけだという指摘にもとても驚きました。

最近、香典を受けとらない遺族の方がいるけれども、「親(故人)がつくってきた人間関係を一瞬で壊すことではないのか。とんでもない話です」という一条さんの強い口調に日本社会の危機的状況を感じました。これからますます孤独死が増加の一途を辿るという状況に、国も深刻に考え、様々な取り組みをしているそうですが、「いきいきサロン」が日本中に開設されるように願うばかりです。「世の中が複雑な様相を呈していますが、いまほど原点に立ち返って考えてみる必要がある。人と人との関わりの中で生き、生かされている。友達を大事にしようよ」という中沢さんのお話は身に沁みました。また「難しいことを易しく、易しいことを深く、深いことをわかりやすく説明する」というお話には、妙に納得しました。講演を聴いていて、一人暮らしの人は、年齢に関係なく孤独死になる可能性があるということを意識して生活しなきゃと、ふと思いました。講演会では、興味深いお話が盛りだくさんでしたが、この続きはまたの機会にしたいと思います。