前回の船宮神社を後にして、更に塩山の巨石探訪は続きます。

県道411号大菩薩ライン玉宮入口よりフルーツラインを西へ5キロほど北上したところに室伏日吉山王神社は、鎮座しています。

ここへは、境内にに巨石がたくさんあるとの情報から訪れてみた一社です。

石鳥居 まず目についたのがこの石鳥居です。反増しが中央より付いています。以前見た長野県富士見市の乙事諏訪神社のものも中央から反増しがありましたが反りが鋭角でした。こちらのものは笠木全体に緩やかな反りがあって全体のバランスも良く秀逸の一基です。

山王宮、八幡宮と書かれた扁額

狛犬一対

拝殿

本殿

祭祀:大山咋命、大己貴命、御穂津姫命、足仲彦命、息長足姫命、誉田別尊

室伏乙ヶ妻の鎮守で祭神は大巳貴命、御穂神姫命である 本殿は桁行二間梁一間、身舎は円柱、鯉鳥猿の彫刻、獅子の木鼻を飾る 本殿は朱塗りで荘厳の造り 四月十一日の例祭に御幸原まで神輿渡御あり「打はやし」は民俗文化財(昭和五十一年町指定) 昭和五十四年三月 牧丘町教育委員会

(掲示板より)

由緒:甲斐国志に「社記に云『当社は古代大社にして、毎年四月第二の申日成沢の唐土明神、下荻原の山王権現三社が栗原筋上神内川村山王権現へ神幸ありて、彼地に鎮座し、十一月第二の申日当社に遷御す。是を東御幸と称して、甲州三御幸の一つであったがいつのころよりか止められ、今では四月申日三御輿笛吹川原へ渡御す』」とあるが、現在の祭礼は毎年四月十一日に行ってゐる。

(山梨神社庁より)

掲示板にある「打はやし」とは、この神社に伝わる民俗芸能 で、4月の第2日曜日に日吉山王神社で神事を行い、その後打囃子を奉奏した後「通りの曲」「狂の曲」「下りの曲」の順に囃子ながら室伏区全域を巡回するお祀りだそうです。 (写真クリックで拡大)

2012年山梨県教育委員会発行の『山梨県山岳信仰遺跡詳細分布調査報告書』によれば、この辺り牧丘町室伏地区には甲斐金峰山で 修行する山伏の窟または洞穴多くみつかっているそうです。またここから北西に直線距離7キロほどの場所に大烏山(1855 m)と云う山頂近くの南斜面に雛岩、サンゴウ岩と呼ぶ大きな岩場が巻く特徴的な山があるそうですが、同報告書には「 室伏の日吉山王神社奥社としてサルタヒコを祀る とあり、サンゴウ岩は山宮(サングウ)、あるいは山王(さんのう)からの転訛と思われる。」 と、とても興味深い記述がありました。(☞参考リンク(PDF))

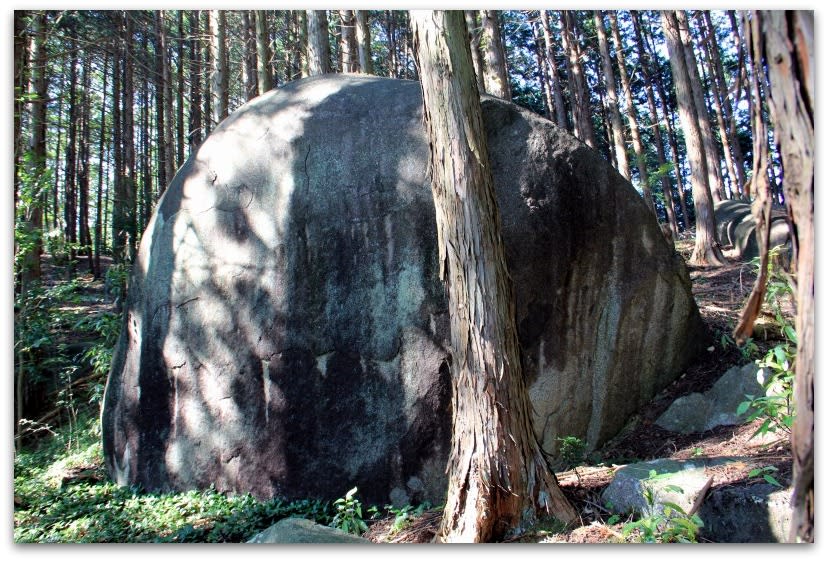

本殿裏手には、巨大な巨石の露頭が顔を覗かせています。

更に露頭は、横に続いていました。

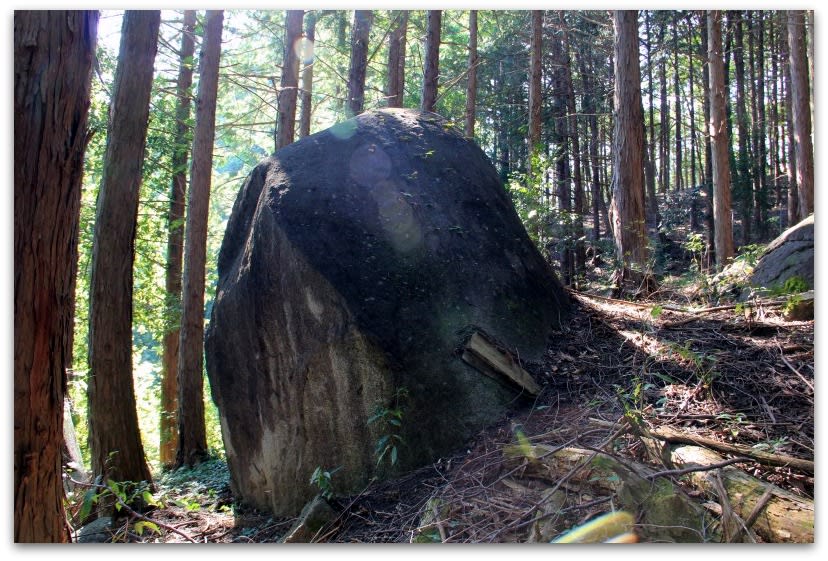

拝殿から一つ下がった位置から左手に道があり少し行くと崩れ落ちたと思われる巨石が連なっていました。

反対側には、石段を介し摂社、末社などが立ち並ぶ場所があるのですがその裏手から上を仰ぐと巨石の影が見えたので、迷わず道なき道を登ってみることにしました。

丸石と祠の残骸でしょうか?

本殿裏手には、巨石が立ち並んでおりました。この辺りは、かつて金峰山修験山伏たちの行場だったものと思われます。

【マップ】

【追記】

※ 帰路に、マップ上で気になる場所があったので寄ってみることにしました。

マップ上では、ただ『道祖神』とあるだけでした。巨石と丸石のコラボの道祖神です。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます