日本三大奇橋のひとつ“猿橋”

前回投稿の四方津御前山の散策を終え、四方津駅に戻り続いて猿橋駅へ行くことに。

猿橋へは、目の前の国道20号を幾度か通り過ぎた事はありましたが一度も立ち寄った事がなかったので「どうぜ行くなら」というノリで、ついでに訪れてみることにしました。

JR中央本線 猿橋駅

国道20号沿いを歩くこと20分で到着です。

由緒(サムネイルをクリッして拡大)

猿橋の由来については、定かでない様ですが「旧事大成経」という書物に推古天皇のころ(612)百済から「シラコ」という人物が来て、猿が藤蔓を伝って向こう岸に渡っているのを見て橋を造ったという伝承が載っているそうです。

もちろん伝説の域をでませんが、少なくとも現存している文献では、約500年前(文明18年 1486)には、確実に存在していた事が記録に残っているそうです。

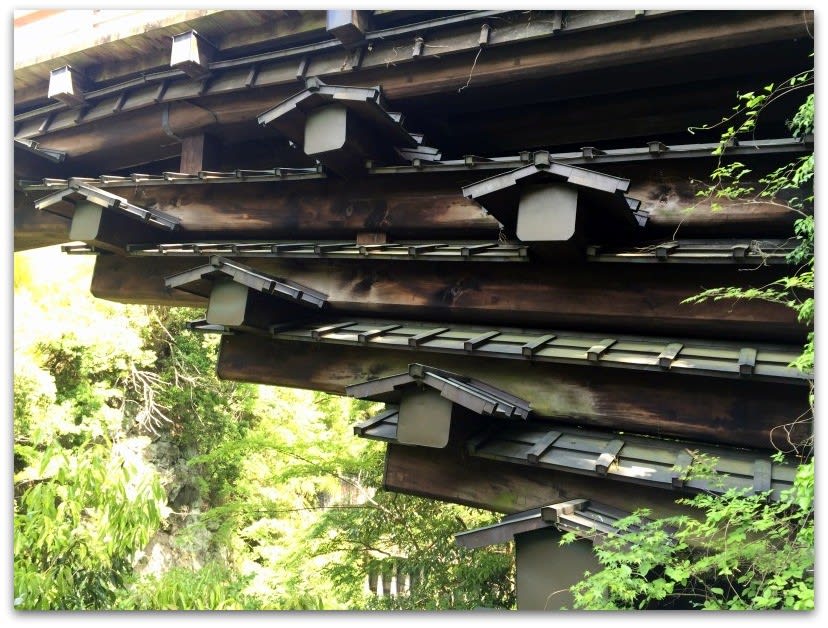

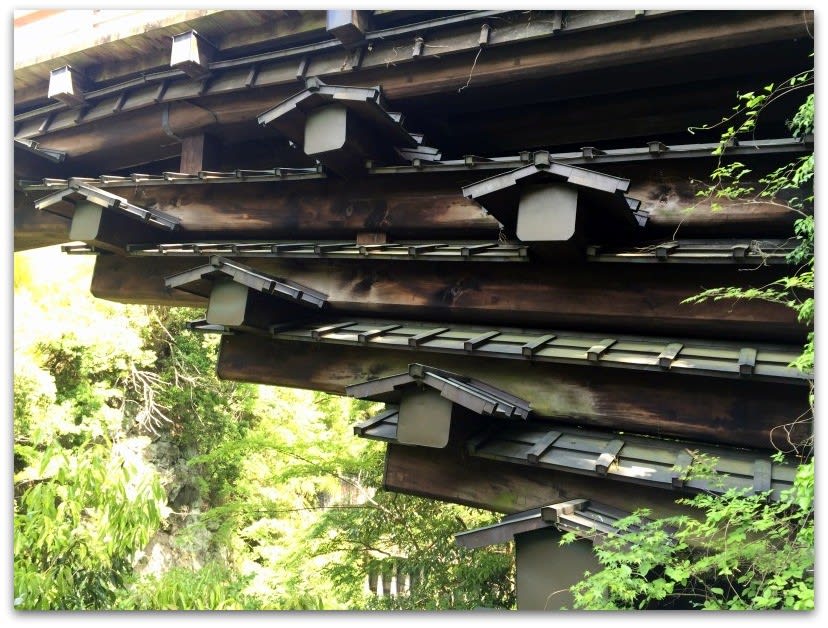

猿橋は本来橋を支える橋脚がありません。両岸より張出された四層の桔木(はねぎ)を支点として橋の全体を支えている興味深い構造をしています。

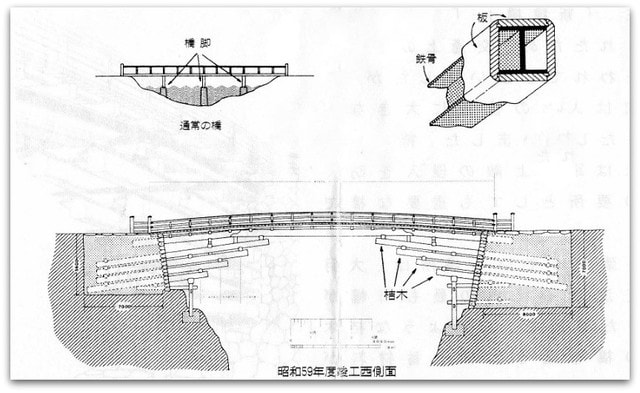

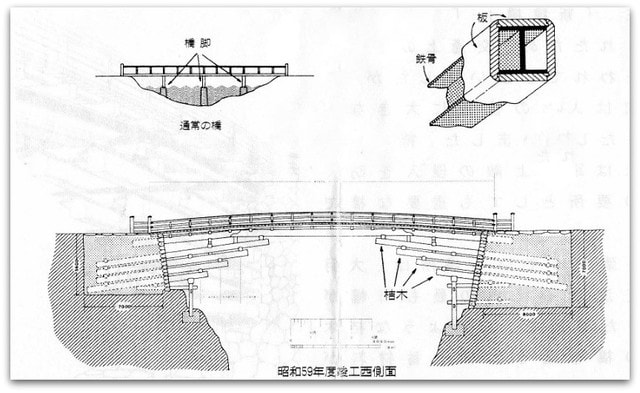

橋の架替の記録としては、延宝4年(1676)に架替が行われたという記録が一番古くその後約28年に一度架替が行われてきたそうです。近年では、昭和59年に行われたそうですが架替に必要となる太い角材の入手が難しくなって来たことから橋を支える桔木部分に特殊な加工(鉄骨のまわりに板を貼ったもの(下図参照))を施し今後部分的な補修は必要なものの、半永久的に持ちこたえられる構造になったそうです。

猿橋の構造(資料提供:大月市郷土資料館)

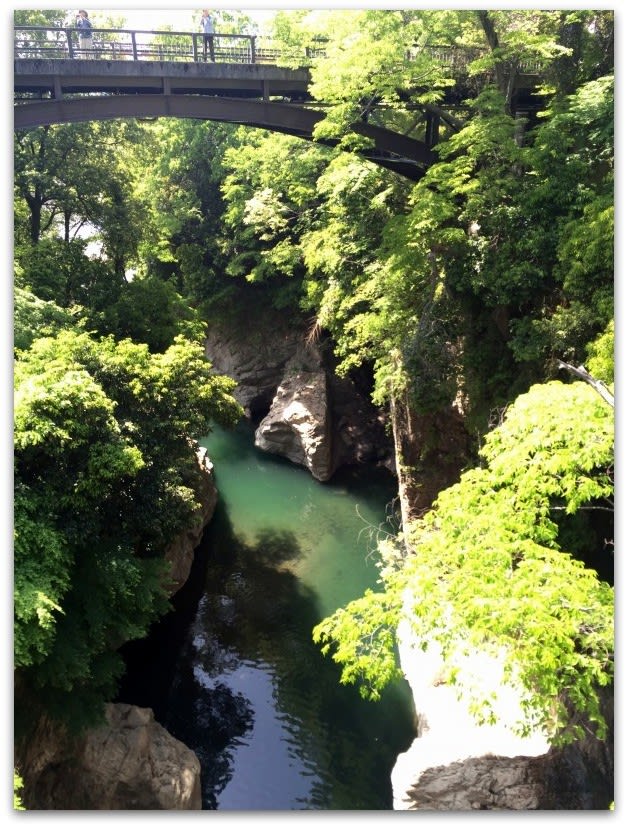

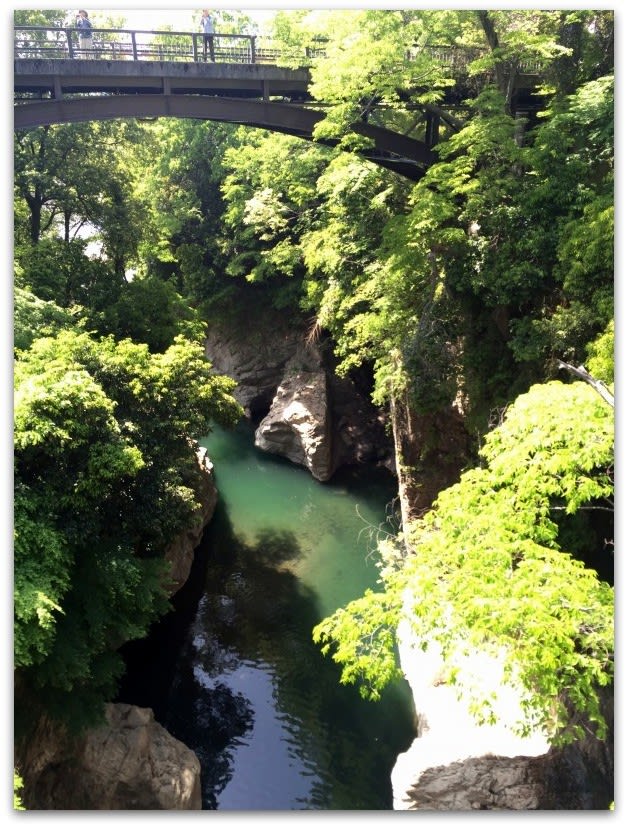

桂川 上に見える橋は新猿橋

八ツ沢発電所一号水路橋(猿橋水路橋)明治45年に八ツ沢水力発電所に送水するために造られた水路橋です。もちろん現役で今でも大量の水が送水されています。(こちらのサイトに詳しく解説されています。ご参考まで)上に見える赤い鉄橋は、国道20号が通る新・新猿橋です。

橋の上から見た桂川 紅葉の頃は素晴らしい景観美だそうです。

続いて歩いて10分ほどの場所にある大月市郷土資料館を訪れてみました。(入館料¥100 9:00~17:00 月曜休館)

深鉢型土器(大月遺跡・宮谷白山遺跡 縄文中期~後期)

縄文土器を見ていつも思うのは、他の土器と比べ一つ一つ違うその文様に人の息吹が感じられることでしょうか。縄文に活きた人々の想いを馳せる事が出来るところに興味があります。

歴史資料館などにある縄文生活の再現場面 ここで、ちょっと興味深かったのが突き当りにチョコンと立っているもの。おそらく石棒だと思いますが一般的には“子孫繁栄”を祈願する目的と言われていますが、関東地方の遺跡では何らかの儀礼的な魔除けとしての意味合いがあった事が近年わかってきたそうです。

江戸末期から明治初期にかけての猿橋周辺のジオラマ再現

猿橋周辺は、甲斐と相模の国境に位置し人々の往来も多く軍事上重要な場所だったそうです。江戸時代街道が整備され本陣、脇本陣、問屋場、旅籠などが置かれ宿場町として賑わいを見せていたそうです。

拝観を終えた後、資料館の窓から気になる水路が見えていたので周辺を散策してみました。

八ツ沢発電所施設第一号開渠 どうやら先程の水路橋に繋がっているようです。

【マップ】

前回投稿の四方津御前山の散策を終え、四方津駅に戻り続いて猿橋駅へ行くことに。

猿橋へは、目の前の国道20号を幾度か通り過ぎた事はありましたが一度も立ち寄った事がなかったので「どうぜ行くなら」というノリで、ついでに訪れてみることにしました。

JR中央本線 猿橋駅

国道20号沿いを歩くこと20分で到着です。

由緒(サムネイルをクリッして拡大)

猿橋の由来については、定かでない様ですが「旧事大成経」という書物に推古天皇のころ(612)百済から「シラコ」という人物が来て、猿が藤蔓を伝って向こう岸に渡っているのを見て橋を造ったという伝承が載っているそうです。

もちろん伝説の域をでませんが、少なくとも現存している文献では、約500年前(文明18年 1486)には、確実に存在していた事が記録に残っているそうです。

猿橋は本来橋を支える橋脚がありません。両岸より張出された四層の桔木(はねぎ)を支点として橋の全体を支えている興味深い構造をしています。

橋の架替の記録としては、延宝4年(1676)に架替が行われたという記録が一番古くその後約28年に一度架替が行われてきたそうです。近年では、昭和59年に行われたそうですが架替に必要となる太い角材の入手が難しくなって来たことから橋を支える桔木部分に特殊な加工(鉄骨のまわりに板を貼ったもの(下図参照))を施し今後部分的な補修は必要なものの、半永久的に持ちこたえられる構造になったそうです。

猿橋の構造(資料提供:大月市郷土資料館)

桂川 上に見える橋は新猿橋

八ツ沢発電所一号水路橋(猿橋水路橋)明治45年に八ツ沢水力発電所に送水するために造られた水路橋です。もちろん現役で今でも大量の水が送水されています。(こちらのサイトに詳しく解説されています。ご参考まで)上に見える赤い鉄橋は、国道20号が通る新・新猿橋です。

橋の上から見た桂川 紅葉の頃は素晴らしい景観美だそうです。

続いて歩いて10分ほどの場所にある大月市郷土資料館を訪れてみました。(入館料¥100 9:00~17:00 月曜休館)

深鉢型土器(大月遺跡・宮谷白山遺跡 縄文中期~後期)

縄文土器を見ていつも思うのは、他の土器と比べ一つ一つ違うその文様に人の息吹が感じられることでしょうか。縄文に活きた人々の想いを馳せる事が出来るところに興味があります。

歴史資料館などにある縄文生活の再現場面 ここで、ちょっと興味深かったのが突き当りにチョコンと立っているもの。おそらく石棒だと思いますが一般的には“子孫繁栄”を祈願する目的と言われていますが、関東地方の遺跡では何らかの儀礼的な魔除けとしての意味合いがあった事が近年わかってきたそうです。

江戸末期から明治初期にかけての猿橋周辺のジオラマ再現

猿橋周辺は、甲斐と相模の国境に位置し人々の往来も多く軍事上重要な場所だったそうです。江戸時代街道が整備され本陣、脇本陣、問屋場、旅籠などが置かれ宿場町として賑わいを見せていたそうです。

拝観を終えた後、資料館の窓から気になる水路が見えていたので周辺を散策してみました。

八ツ沢発電所施設第一号開渠 どうやら先程の水路橋に繋がっているようです。

【マップ】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます