今回は、前回の「DAT」投稿記事で触発されての投稿です。

自分が昔オーディオヲタクだった頃の歴代オーディオ機器のラインナップが妙に懐かしくなって、うろ覚えの記憶を頼りにWEB上で調べた機種を紹介します。

(お断り:現役のレコードプレーヤー以外の写真は、全てWEBからお借りしました。)

【オーディオセット】

ソニー ステレオミュージックシステム MJ-100K(1973年頃販売)

ラジカセのモノラル録音が普通だった当時、録音できるステレオカセットデッキが欲しくって、親に買ってもらった初めてのオーディオセットだった。

Lo-D(日立)SR-400 ステレオレシーバー (1970年後半頃販売)

近所に住んでいた中学時代の友人から貰った日立のステレオレシーバー 今では、あまり聞きなれない「ステレオレシーバー」とは、 チュナーとアンプが一体となった機器 記憶では、プレーヤーも併せて貰った記憶があるのだが機種名までは覚えていない。

こいつに、ソニーのカセットデッキを接続して毎日の様に、エアチェックしていた記憶が蘇る。

【プリメインアンプ】

Technics(テクニクス)SU-8080(80A)¥88,000(1977年販売)

当時としては、画期的なインテグレーテッドDC構成プリメインアンプ 当時は、操作パネルがシルバーの機種が多かったが、あえて渋い黒を選択

【チュナー】

Technics(テクニクス)ST-8080(80T) ¥50,000 (1977年販売)

80Aのブラックボディと対をなす機種 セットで置くとなかなか精悍だった。

パイロット信号キャンセル回路を採用していて、ステレオ復調用に用いた19kHzのパイロット信号を電子的にキャンセルする画期的な機能を搭載

当時住んでいたマンションの屋上にFM八木アンテナを設置し、無線用のローテーターと連動させ長距離受信に挑戦していた。

TRIO(トリオ) KT-800 ¥42,800 (1980年販売)

ケンウッドでは無くて、TRIO! 当時流行りの薄型シンセサイザチュナーが欲しくって、衝動買いで購入

プリセットした放送局が一発選局出来る機能は、当時としては秀逸

【スピーカー】

Technics(テクニクス) SB-5300 ¥44,800(1台)(1977年頃)

高さ70センチ超え 大口径30cmウーファー搭載

とにかく大きなスピーカーに憧れていた。アンプのメーカーに揃えておけば間違えないと思っていた。

Pioneer(パイオニア) PT-R5 ¥24,000(1980年販売)

いわゆるスーパー(リボン)ツィーター というやつで、既製のスピーカーシステムに追加できた。

人の可聴音は、通常20kHzを越える超高音域の帯域は聞こえない。だがこの帯域を含んだ音はそれを含まない音よりも「聴き心地が良い、温かみがある、ノイズが抑えられる」 と言われている。

その超高域を再生するのがこのスーパーツィーターで、当時はオーディオ雑誌などで盛んに特集記事が掲載され、それに感化されて購入に至ったと記憶。

しかし、その効果を十分に発揮するには、それなりのシステムが必要であって今思えば、見栄以外の何者ではない。

【レコードプレーヤ】

ソニー PS-4300 ¥59,800 (1976年販売)

今だ現役機種(トップ写真は近影)フルオートマチック機構を搭載したフルオートプレイヤーで、当時としては、前面に斬新なタッチスイッチを搭載

回転数を設定し、スタートスイッチをタッチするとオートで、トーンアームがレコードの指定サイズの位置まで動き再生を開始。エンドまで来れば自動でトーンアームが戻る。演奏中止もタッチするだけ。

トーンアームのウェイト調整やラテラルバランサー等のマニュアル微調整もオーディオヲタクの心を揺さぶった。

この機種が画期的だったのは、ルミナスセンサー(フォトカプラ)を用いた事により、メカニカル式では取り去ることの出来なかったリターン検出時の針先に加わる側圧を0にできるため、軽針圧トレースが可能となり針を傷める事がなくなったこと。当時は高価だったレコード針だっただけに、この機能は大注目だった。

Technics(テクニクス) SL-6 ¥54,800(1982年販売)

こちらも現役 当時としては、斬新だったLPジャケットサイズ・リニアトラッキング方式を採用

そして、なんといてもこの機種のウリは「10曲までのプログラム再生が可能」な事。再生開始時に、レコード表面の音溝を検知しその位置にアームを下ろすという画期的な技術。

前面にあるボタンを曲順に押すことに寄って、指定通りにトレースしてくれる。しかし、実際の実用度はイマイチで、試したのは購入当初のみっだた。

【カセットデッキ】

ソニーTC2260SD ¥69,800 (1973年販売)

バイトで貯めたお金で、初めて買ったカセットデッキ 当時は、このような平型デッキが主流だった。通常片側だけに配置するキャプスタンとピンチローラーを左右に配置する“クローズドループ・デュアルキャプスタン方式”と、言う徹底的にワウフラッタを無くした 画期的なシステムを搭載(カタログ値:0.07% 当時のカセットデッキは、0.1%位が普通だった。)

オーディオタイマーと連携させ毎日の様に、エアチェックに明け暮れていた。

ソニー TC-2850SD ¥57,800(1975年販売)

この機種もバイトで購入 通称「カセットデンスケ」当時、乾電池駆動できる画期的な機種で、外に持ち出して虫の声や電車の音、雑踏の音声などを録音していた。

TEAC MODEL C-3 ¥99,800 (1979年販売)

なんと!カセットデッキで3ヘッドを実現した機種 測定器風な操作パネルがお気に入りだった。

ピークレベルメータ搭載。メタルテープの適正バイアスが手動調整できた。

録音レベルを左右独立で調整でき、その際のボリュームつまみが左右連動するという凝った造り。フルロジックコントロールのため別売ワイヤードリモコンで遠隔操作可能。

ソニー TC-WR810 ¥50,700 (1989年販売)

ツイン録再リバース機能に加え、ドルビーNR B-CとドルビーHXプロも搭載したダブルカセットデッキ。当時、オフクロが講師をしていたカラオケ教室で、ダビングを大量にしなくてはならなくなって購入

当時流行りだった「ピークレベルメーター」も搭載 オーディオ好きなら誰もが憧れた機能

【オープンリールデッキ】

TEAC A-6300MKII ¥189,000 (1977年販売)

当時、秋葉原で店員に結局押し切られローンを組んだ記憶が蘇る。

当時エアチェックは、カセットテープに録音し、良いとこどりでダビングしていた。だが、カセットテープは、やはりヒスノイズが気になり音質で有利な10号リールがかかるオープンリールデッキは憧れだった。

長時間録音できるので、エアチェックには最高だった。番組丸ごと録音して、カセットに必要な部分だけダビング。音質も格段良くなって大満足していた。

ローン返済は、大変だったが結果的に購入して良かったと思う。

【周辺機器】

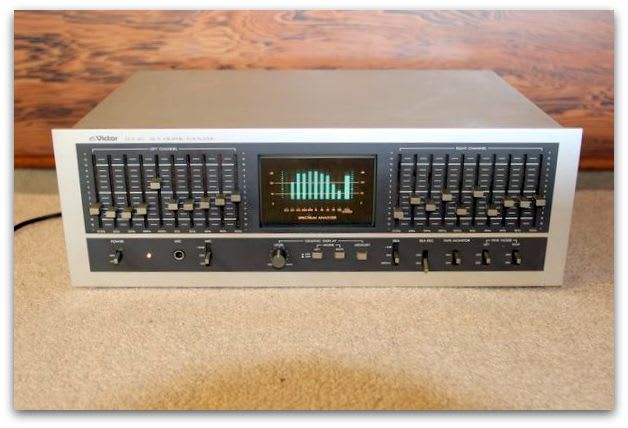

ビクター SEA-80 ¥89,800(1979年販売)

スペクトル・アナライザーを搭載した左右独立10素子構成のグラフィックコライザー。これも、今思えばビジュアル優先で購入したもの。

ピンクノイズジェネレーターを搭載

dbx180 ダイナミックレンジエンハンサー

LPレコードの音は、圧縮されて刻まれている。低域レベルを下げるかカットしないと隣の音溝とくっついてしまうから。

その圧縮されて刻まれた音を、元のダイナミックレンジに戻すエンハンサーなるものが本機種。

適正なレベル合わせが難しく適正値でないとノイズが増え逆効果だが、適正値になるとその効果は絶大で、ボーカルのリアル感が増し特にライブ盤は、迫力満点となった。

OTTO(三洋電機)SUPER D(NRA5500) ¥59,800 (1979年販売)

いわゆるカセットデッキ専用のノイズリダクションシステム。

今は亡き三洋電機のオーディオブランドOTTOで、独自に開発されたNRシステム。

特徴は直線圧縮伸張方式と帯域分割方式を組み合わせ、録再時のレベル合わせの手間を省きつつ、圧縮伸張方式のデメリットであるブリージングノイズを抑えると言った当時としては 最先端のデジタル技術だった。

ソニー オーディオタイマー PT-77

1週間先まで、予約が出来るプログラムタイマー

チュナーとデッキを組み合わせてエアチェックに大活躍していた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます