今日の棋譜20191019

昭和44年12月、加藤一二三先生と第8期十段戦第5局です。

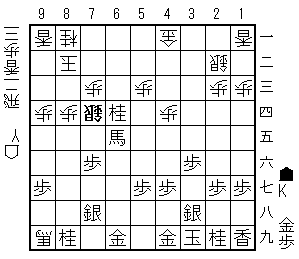

大山先生の四間飛車です。

加藤先生は中央位取りで

持久戦の6筋の歩を交換するタイプ。スムーズに交換できれば居飛車が作戦勝ちになりやすいです。

大山先生が石田流を目指すのは当然でしょう。

加藤先生は46銀として石田流をけん制します。(これまでは46歩を突く将棋が多かったけれど、この将棋で工夫したのかもしれません。)

角を66~57に移動すれば34銀を強制できます。

3筋の位を取れて

加藤先生のほうが石田流みたいになります。ならば46銀が攻めるに邪魔ですが

37桂も跳ねたし、形を直しにくいです。26飛22飛36飛32飛で千日手模様になり

大山先生が51角で手を変えて

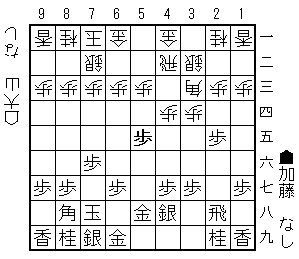

92香(大山先生は銀冠から穴熊に組み替える将棋も指しています)77桂62角というのが入りますが

26飛22飛36飛32飛という手順が繰り返されて千日手になりました。

私の認識としては、

対四間飛車の中央位取り急戦は昔からあった

急戦対策が見つけられて、居飛車が攻めにくくなった

6筋の歩を交換する持久戦が指されるようになった;この時代はこのあたり

玉頭方面で戦う(66銀~75歩同歩同銀74歩66銀~65歩同歩同銀直64歩76銀~66角など)指し方が出てくる

振り飛車は6筋の歩を素直に交換させてはいけないと気が付いた

44銀型が有力だと発見されて、中央位取りが消えた

という流れです。

加藤先生は案外に千日手が多いような気がします。昔はタイトル戦の千日手は別の日に指していたということもあるし、理論的に考えるので最善手が千日手ならば仕方ないと思うのでしょうね。強引に打開をしないです。工夫は実りませんでした。

千日手に終わりましたし、今日の分の問題集はありません。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1969/12/15

手合割:平手

先手:加藤一二三十段

後手:大山名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 2五歩(26)

6 3三角(22)

7 4八銀(39)

8 3二銀(31)

9 5六歩(57)

10 4二飛(82)

11 6八玉(59)

12 6二玉(51)

13 7八玉(68)

14 7二銀(71)

15 5八金(49)

16 7一玉(62)

17 5五歩(56)

18 4三銀(32)

19 5七銀(48)

20 8二玉(71)

21 5六銀(57)

22 5二金(41)

23 6八銀(79)

24 6四歩(63)

25 9六歩(97)

26 9四歩(93)

27 6六歩(67)

28 6三金(52)

29 6五歩(66)

30 同 歩(64)

31 同 銀(56)

32 6四歩打

33 5六銀(65)

34 7四歩(73)

35 5七銀(68)

36 3五歩(34)

37 6八金(69)

38 1四歩(13)

39 1六歩(17)

40 1三香(11)

41 6七金(58)

42 3二飛(42)

43 4六銀(57)

44 5一角(33)

45 2六飛(28)

46 8四歩(83)

47 6六角(88)

48 8三銀(72)

49 5七角(66)

50 3四銀(43)

51 3六歩(37)

52 同 歩(35)

53 3五歩打

54 4三銀(34)

55 3六飛(26)

56 7二金(61)

57 3七桂(29)

58 6二角(51)

59 2六飛(36)

60 2二飛(32)

61 3六飛(26)

62 3二飛(22)

63 2六飛(36)

64 2二飛(32)

65 3六飛(26)

66 3二飛(22)

67 2六飛(36)

68 5一角(62)

69 3六飛(26)

70 9二香(91)

71 7七桂(89)

72 6二角(51)

73 2六飛(36)

74 2二飛(32)

75 3六飛(26)

76 3二飛(22)

77 2六飛(36)

78 2二飛(32)

79 3六飛(26)

80 3二飛(22)

81 2六飛(36)

82 2二飛(32)

83 3六飛(26)

84 3二飛(22)

85 千日手

まで84手で千日手