今日の棋譜20191029

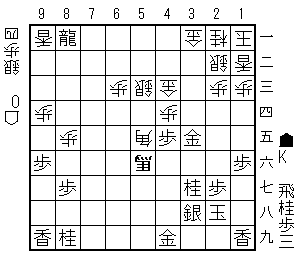

昭和45年4月、灘蓮照先生と第29期名人戦です。

ちょっと変わったオープニングですが、大山先生の三間飛車で

灘先生は玉頭位取りです。

大山先生は銀を繰り替えてダイヤモンドにして

石田流へ。

大山先生のほうから軽く動きます。36歩同歩45歩というよくある筋で

飛先を切りました。

灘先生は6筋の歩を切って角筋を通しておきます。

大山先生は7筋の歩を交換し

2歩持ったので24歩。24同歩に27歩~26歩を打てます。

灘先生は55歩同歩66銀で中央をねらい

端にも手を付けます。

大山先生は38歩の手筋から

2筋をねらいます。

突破はできませんが、竜を作れました。

端は謝って(94香は68角)

35歩も打っておとなしい対応です。

灘先生は65歩から

銀の位置をずらして、苦心の手待ちです。動くとすぐにやられなそうので我慢。

大山先生は27歩から36歩で軽く動き

金を立つのは55歩同銀同金同飛44角ねらい(本当に指すかどうかわかりませんが)

77角に36歩を取って

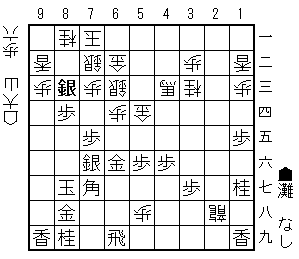

結局はじっと待っているだけです。灘先生から動き出しました。55歩から

金銀を交換して、69銀を避けて59飛。これでは効果はないか。

角を交換して自陣角ですが、これは保留した方が良かったでしょう。

53金と打ったのも意味が分かりません。

金銀を交換して、結局は竜を作られている駒損です。

玉頭の継ぎ歩に垂れ歩というのは玉頭位取りの切り札ですが、飛角が連携していなのでまだそのタイミングではないはず。

大山先生は47角~58歩で守り

手厚く金を打ち

竜を潜り、馬を作っておきます。

馬は16~34と使っておきます。

灘先生の87玉~88金は28竜の利きを避けているのですが、43馬の筋です。55金などは一応耐えているので

大山先生は8筋の圧力を避けて玉をかわしていきます。

灘先生は銀を打ち込んで香取り。うまくやったようでも

先手玉は上から攻められるとまずいです。

75歩を取れず銀を引き

85歩も取れず銀を引く、これでは駒を持たれたら終わりです。

香は取りましたが金に出られて困っています。

王手をかけたところで投了でした。駒を渡せないので仕方ないです。

玉頭位取りのうまくいかないパターンで、自力だけで攻めるのは難しいのです。竜馬を作られただけの駒損でも、気が付けば大差でした。大山先生の慎重な指し方を学びましょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.41 棋譜ファイル ----

開始日時:1970/04/09

手合割:平手

先手:灘蓮照8段

後手:大山名人

先手省略名:灘

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 4二銀(31)

7 5六歩(57)

8 5四歩(53)

9 5七銀(48)

10 5三銀(42)

11 5八金(49)

12 3二飛(82)

13 2五歩(26)

14 3三角(22)

15 6八玉(59)

16 6二玉(51)

17 7八銀(79)

18 7二玉(62)

19 6六歩(67)

20 6四歩(63)

21 7五歩(76)

22 8二玉(72)

23 9六歩(97)

24 5二金(41)

25 6七銀(78)

26 3五歩(34)

27 1六歩(17)

28 4二角(33)

29 2六飛(28)

30 7二銀(71)

31 7八玉(68)

32 6二銀(53)

33 7六銀(67)

34 6三銀(62)

35 8六歩(87)

36 3四飛(32)

37 6八金(69)

38 3三桂(21)

39 6七金(58)

40 5三角(42)

41 8五歩(86)

42 9四歩(93)

43 7七角(88)

44 3六歩(35)

45 同 歩(37)

46 4五歩(44)

47 2八飛(26)

48 3六飛(34)

49 3七歩打

50 3四飛(36)

51 1五歩(16)

52 1二香(11)

53 6五歩(66)

54 同 歩(64)

55 同 銀(76)

56 6四歩打

57 7六銀(65)

58 4二金(52)

59 8八玉(78)

60 7四歩(73)

61 同 歩(75)

62 同 銀(63)

63 7五歩打

64 6三銀(74)

65 7八金(68)

66 2四歩(23)

67 5五歩(56)

68 同 歩(54)

69 6六銀(57)

70 2五歩(24)

71 9五歩(96)

72 同 歩(94)

73 9四歩打

74 7三歩打

75 5五銀(66)

76 5四歩打

77 6六銀(55)

78 3八歩打

79 同 飛(28)

80 2六歩(25)

81 2八歩打

82 2四飛(34)

83 5八飛(38)

84 2七歩成(26)

85 同 歩(28)

86 同 飛成(24)

87 2八歩打

88 2四龍(27)

89 9五角(77)

90 9二歩打

91 6八角(95)

92 3五歩打

93 7七角(68)

94 4三金(42)

95 6五歩打

96 同 歩(64)

97 同 銀(66)

98 6四歩打

99 5六銀(65)

100 2七歩打

101 同 歩(28)

102 3六歩(35)

103 6八角(77)

104 2七龍(24)

105 2八歩打

106 2六龍(27)

107 3六歩(37)

108 4四金(43)

109 7七角(68)

110 3六龍(26)

111 3七歩打

112 3四龍(36)

113 5五歩打

114 同 歩(54)

115 同 銀(56)

116 5四歩打

117 4四銀(55)

118 同 角(53)

119 5九飛(58)

120 4六歩(45)

121 4四角(77)

122 同 龍(34)

123 7七角打

124 2四龍(44)

125 5三金打

126 5二銀打

127 同 金(53)

128 同 銀(63)

129 4六歩(47)

130 3二歩打

131 5五歩打

132 同 歩(54)

133 8四歩(85)

134 同 歩(83)

135 8五歩打

136 同 歩(84)

137 8四歩打

138 4七角打

139 5五角(77)

140 5八歩打

141 6九飛(59)

142 5四金打

143 7七角(55)

144 2八龍(24)

145 1七桂(29)

146 3八角成(47)

147 6六金(67)

148 1六馬(38)

149 8五銀(76)

150 3四馬(16)

151 5六歩打

152 6三銀(52)

153 8七玉(88)

154 4三馬(34)

155 8八金(78)

156 7一玉(82)

157 7六銀(85)

158 6二金(61)

159 9三歩成(94)

160 同 歩(92)

161 9二歩打

162 同 香(91)

163 8三銀打

164 5九歩成(58)

165 同 飛(69)

166 6五歩(64)

167 6七金(66)

168 7四歩(73)

169 9六玉(87)

170 7五歩(74)

171 8七銀(76)

172 8六歩打

173 同 銀(87)

174 8五歩打

175 9七銀(86)

176 7三金(62)

177 9二銀成(83)

178 8四金(73)

179 8二歩打

180 7三桂(81)

181 8一歩成(82)

182 同 銀(72)

183 投了

まで182手で後手の勝ち