■市章をまるでパズルのように並べ周りにはタチバナ(市の木)を配する。ちなみにタチバナは井伊家の家紋。

市章は彦根市の中心にある金亀山(彦根山)の亀甲をモチーフに、外枠は「ヒ」と「コ」、中心の星形は「ネ」を図案化したものらしい。

しかしこれで「ヒコネ」と読ませるのはかなり苦しい。

■彦根城のお堀に松・水鳥・ハナショウブ(市の花)

音楽はとにかく聴いてみなければ始まりませんが、レコードジャケットを見るだけでも、そのアーティストの世界の一端に触れることができます。ぼくが音楽に夢中だった70~80年代に聴いた、ロック・ジャズ・フュージョンなど、お気に入りのレコジャケのアートな世界を紹介します。

LPレコード(アルバム)は30cm四方の大きさですが、見開きジャケットでは30cm×60cmと倍の大きさになるので、表紙いっぱいを使ったイラストや写真は、ひとつのアート作品としてかなり見ごたえがあります。特に70年代のロック・フュージョン系のレコジャケは傑作が多く、聴いたこともないミュージシャンのアルバムをジャケットに惹かれて衝動買いすることも多々ありました。ジャケットの雰囲気とライナーノーツの解説(ただし国内盤のみ)だけを参考に、中身を想像し買ってしまうのですから、自分好みの音かどうかは聴いてからのお楽しみで、まあこれがジャケ買いの醍醐味でもあるわけです。当時はネットという便利なものもなく、音楽雑誌やFMからの情報がすべてなのですが、ぼくの好きなプログレは曲が長尺なので、ラジオなどでもほとんどかかることがありませんでした。そこで同好の友人からの情報や、お気に入りのアーティストの作品を過去にさかのぼり探したり、そのグループのメンバーのソロアルバムや、脱退したメンバーが結成したグループの作品など、好きなアーティストに関連する人脈をたどって新たな鉱脈を探索するわけです。その作品はまさに玉石混交。それゆえレコード店をめぐり、お目当てのアルバムを探し当て、それが「ビンゴ!」だった時の喜びはまたひとしおなのです。

■ワン・ライヴ・バジャー/バジャー(1973)

元イエスのキーボード奏者、トニー・ケイによって結成されたグループのライヴ盤。ジャケット・デザインがイエスと同じロジャー・ディーンというのが一目でわかり、トニー・ケイ以外のメンバーは誰も知らなかったのだが、即ジャケ買いしてしまいました。

イエス風のクラシカルで緻密な音作りかと思ったら、もっとストレートでハードなブリティッシュ・ロックを聴かせてくれます。

グループ名の「バジャー」は穴熊のことで、見開きジャケットの表紙いっぱいに、ロジャー・ディーンならではの幻想的な世界が広がります。

■ジャケットを開くとライヴでの4人のメンバー写真の中央に、飛び出す絵本風に穴熊が立ち上がります!

■レコジャケならではの遊び心が楽しい。

■小牧城・旅客機(名古屋空港)・桃・魚?・ツツジの花(市の木)

桃は桃花台という地名があり名産ですが、魚の意味が良く分かりません

■小牧城・名鉄電車・タブノキ(市の木)・ツツジの花(市の花)

〇1977年の出会い

イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』は、1977年に大ヒットしたロック史上不朽の名作なのだが、偶然にも同じ年に石川さゆりの『津軽海峡冬景色』という、こちらも日本人なら知らない人はいない演歌の名曲がヒットしている。ぼくはその頃大学1年~2年生生だったのだが、ロックと演歌の違いはあれど、どちらの曲も初めてFMで聴いた時から大好きになり、今でも時々無性に聴きたくなる「座右の銘」ならぬ「座右の曲」なのである。

〇『ホテル・カリフォルニア』の迷宮

まず『ホテル・カリフォルニア』だが、今更ぼくが語ることなどなにも無いくらい語りつくされているロック史上に燦然と輝く名曲で、ぼくの中ではベスト10に入る傑作であると声を大にして言ってしまおう。哀愁漂う12弦ギターのイントロ(ドン・フェルダー)で始まる魅力的なメロディーと、味わい深いハスキーなボーカル(ドン・ヘンリー)のマッチングはまさに絶妙、これぞプロフェッショナルと呼ぶにふさわしい、いぶし銀の職人技だ。曲の終盤のギターソロ(ドン・フェルダーとジョー・ウォルシュ)の絡みから、印象的なギターのリフになだれ込むクライマックスは、まさにトリハダもので、もうほとんど官能的ですらあり、しみじみ聴きほれてしまう。歌詞の内容も一筋縄ではいかないもので、リリース当時から話題になった。カリフォルニアの砂漠の高速道路をドライブする主人公(たぶん男性)が、一晩の宿を求めて立ち寄った『ホテル・カリフォルニア』でのちょっとした幻想譚風のストーリーが語られるのだが、随所に思わせぶりなキーワードや掛け言葉、比喩、暗喩がちりばめられ、聴き手に様々な解釈、印象を与える奥の深い歌詞になっている。ともあれ、「ホテル・カリフォルニア」が何を象徴しているのか様々な解釈があるようだが、最後のフレーズがすべてを物語っている。

”We are programmed to receive. You can checkout any time you like, but you can never leave”

(我々はすべてを受け入れるさだめ、いつでも好きなときにチェックアウトできるが、決してここから立ち去ることは出来ない)

■見開きジャケットの表紙は、実在しない「ホテル・カリフォルニア」の外観と内部が、異なる2軒のホテルを組み合わせて表現されている

■ジャケットを開いた内側は、宿泊客たちのパーティーが開かれているホールの一場面を想定したワンショット。

宿泊客に混じって中央付近にイーグルスのメンバーが写っているのがご愛嬌。

全くの蛇足だが、1980年公開の映画『シャイニング』のラストシーンを見たとき、この集合写真を思い出してしまい、思わずニンマリしてしまった。

〇『津軽海峡冬景色』は日本人のDNAを刺激する

『津軽海峡冬景色』は、恋に破れた主人公(女性)が故郷?の北海道へ帰る途中、青函連絡船から津軽海峡の冬景色を見て、心の中で恋人に最後の別れを告げるというストーリーなのだが、その情景を淡々と綴る阿久悠の詩が味わい深い。上野発の夜行列車、青森駅、北へ帰る人、海鳴り、連絡船、津軽海峡、冬景色という言葉だけで、「傷心の女一人旅」という映画のワンシーンのような映像が鮮やかに浮かんでくる。恋人との別れを思わせる歌詞は、最後のサビに出てくる「さよなら、あなた」だけで、あえて女心を切々と歌わないシンプルな歌詞からは、逆に女の秘めた決心が伝わってくる。『津軽海峡冬景色』は日本人なら誰もがDNAに刷り込まれている「演歌のこころ」を、ど真ん中の直球勝負で表現した潔さが、まさに日本的名曲として愛されるゆえんなのだろう。

〇『ホテル・カリフォルニア』と『津軽海峡冬景色』の共通点

『ホテル・カリフォルニア』と『津軽海峡冬景色』は、どちらも旅の途中での一場面を歌っている。映画にはロードムービーというジャンルがあるが、音楽にロードミュージックという言い方があれば、まさしくこの2曲はそのジャンルの名曲と言える。『ホテル・カリフォルニア』が、旅行者の幻想譚を通して、70年代のアメリカの若者の「無力感」や「閉塞感」を歌っているとしたら(これも一つの解釈に過ぎないのだが)、『津軽海峡冬景色』は恋に破れた女の心情を、津軽の厳しい冬景色を描写することで際立たせている。

〇「暗さ」にこそ名曲の本質があるのだ

ところで日米の全くタイプの違う2曲なのだが、前に触れた共通点以外に、ぼくはこの2曲にある種の同じ匂いを感じてしまう。カリフォルニアの砂漠に吹く乾いた風と、津軽の冷たい風雪。この対照的な風景を描いた2曲には、どちらも人間ならだれもが持つ「失望感」、「不安感」、「無力感」などが根底に流れている。それらの感情は決して逃れることのできない、常に人の心の奥底にある本質的なもので、それらが自然に醸し出す「暗さ」が全体のトーンとして楽曲に深みを増し、心の琴線に触れるのである。音楽のジャンルから見れば、ロックと演歌という水と油のような2曲だが、人の心をとらえて離さない名曲としてのスピリットは世界共通なのだ。

■この曲を聴くとしみじみあの頃昭和50年代がしのばれます

遅ればせながら、やっとわたしのご当地犬山のマンホールがアップできました。

「灯台下暗し」というヤツで、 思ったより色違いなどのバージョンが多く、採集に手間取りました。

市の花サクラと、国宝犬山城をモチーフにしたデザインが観光地らしいところです。

■犬山城と木曾川鵜飼(おすい)の色違いバージョン

■犬山城とサクラ(あめ)の色違いバージョン

■中央に市章(汚水)のデザイン違いバージョン

■側溝のフタ~市章、犬山城、サクラ

■ご当地犬山ガスロゴ入り

犬山城から南へ延びる本町通り沿いに、土蔵造の洋風銀行建築の遺構が残っています。犬山城下町の中心、本町通りには近世の町屋が比較的多く残っていますが、洋風の近代建築は珍しく、現在は外観を当時の状態に復元して、「昭和横丁」という屋台形式の飲食店が集まる施設として再利用されています。

旧村瀬銀行犬山支店は大正2年竣工、戦後は郵便局、パチンコ店、服地仕立屋と変遷し増改築が著しく、本町通りに面した東側は、ほとんど銀行として営業していた頃の外観をとどめていませんでした。犬山市による専門家の調査により棟札が発見され、現存する旧村瀬銀行萩原支店と同様、棟梁鈴木仁蔵の手によることが判明、竣工時の上げ下げ窓が3つ並ぶ正面外観意匠が復原されました。

◆昭和横丁(旧村瀬銀行犬山支店)/愛知県犬山市大字犬山西古券60

竣工:大正2年(1913)

設計・施工:棟梁鈴木仁蔵

構造:土蔵造2階建~2012年復原

撮影:2013/10/14

旧村瀬銀行犬山支店の復原/日本建築学会東海支部研究報告書

■犬山観光の拠点施設「どんでん館」の向かいに位置し、大勢の観光客でにぎわっています

■復原された東側正面

市章の中に「雨」とあるのは雨水用で、ケヤキ(市の木)がデザインされている

こちらはサクラバージョン(市の花)の汚水用

中学時代にどっぷり洋楽(ロック)にハマったぼくは、高校生になっても相変わらず暇さえあれば、プログレ、ハードロックを聴く毎日を送っていた。高校生になって大きく変わったのは、ついに自分の部屋にステレオがやってきたことだ。残念ながら最新のコンポというわけにはいかなかったが、もともと洋間にあった東芝のセパレート・ステレオ「ボストン」をオヤジから譲り受けたのだ。ステレオはオヤジが大好きなハワイアンや演歌を聴くために購入したのだが、ここ数年はもっぱらぼく専用という状態になっていたので、新しいのを買う代わりにオヤジのお古がまわってきたというわけだ。それでも当時のぼくにとって、自由に自分の部屋でレコードが聴けるのはなにより嬉しかった。

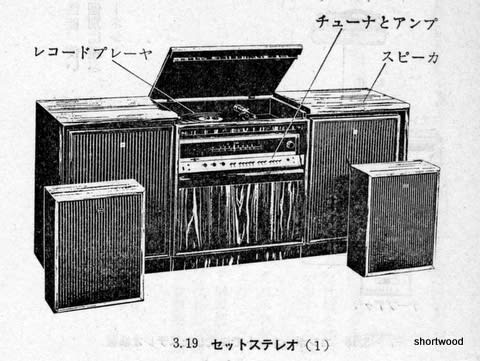

ここでちょっと当時のオーディオ事情を振り返ってみると、1960年代に入りセパーレートステレオといういわゆる現在のステレオの基本形になっている3点セット(レコードプレーヤーとアンプのある本体の両脇に分離した左右のスピーカーを配置)が登場。松下はテクニクス、日立はローディー、三菱はダイアトーンなどのブランド名で、各メーカーはこぞってこのセットものステレオを販売、70年代にはスピーカーが4つある4チャンネルステレオも人気だった。当時としてはかなり贅沢なステレオセットは、和室より洋間に置かれることが多く、玄関脇の応接間の洋酒が入ったサイドボードの横に家具調ステレオが置かれるという風景がよく見られた。我が家もご多分に漏れず、1968年発売の東芝「ボストンデラックス」という重厚な家具調デザインのステレオセットを購入、いつまでも未開封のもらい物のナポレオンが飾ってあるサイドボードの横に鎮座していたのである。

大学生になってやっと念願のコンポーネント・ステレオ(アンプ、レコードプレーヤー、スピーカーなどを単体で組み合わせるシステム)を手に入れたのだが、当時70年代はまさにオーディオブーム真っ只中で、ぼくの学生下宿にもテレビはないがステレオは持っているというヤツがたくさんいた。特にジャズやクラッシックファンは音にうるさい、いわゆるオーディオマニアがほとんどだった。自作スピーカーと管球アンプにとことんこだわるジャズファンや、最高の音で聴くためにバイト代をすべてオーディオにつぎ込んでいるクラッシックファンなど、かなりのツワモノがそろっていたものだ。

ぼくの買ったコンポなど彼らからすれば可愛いものだが、その当時はオーディオにもハマり、日本橋の電気街にもかなり通ったものである。もちろん貧乏学生なのでほとんど見るだけなのだが、同じ趣味の友人たちとの電気店めぐりは楽しいものだった。高級オーディオの試聴にため息をついてから、輸入レコード店を冷やかすのがぼくたちのお決まりのコース。各々お気に入りのレコードを手に、その戦果を行きつけの喫茶店で披露し合い、そのまま友人の下宿になだれ込んで酒を飲みながらレコードを聴く。今にして思えば最高に贅沢なひと時だった。

そんな友人たちの薫陶を受け、元々ロックしか聴かなかったぼくは、ジャズやクラッシックにも興味を持つようになり、様々なジャンルの音楽を楽しむようになった。友人が自作のフルレンジスピーカーで聴かせてくれたコルトレーンやマイルスは今も鮮明にぼくの耳に残っているし、タンノイのスピーカーで鳴らしてくれたバッハやベートーベンは改めてクラッシックの素晴らしさを教えてくれた。

ちなみに大学時代にバイト代を貯めて買ったヤマハのプレーヤーとスピーカーは今も健在で、35年前と変わらずぼくに至福のひと時を提供し続けてくれる。

いや~、音楽ってホントにいいもんですね!(水野晴郎風に)

■70年代前半に流行った4チャンネルステレオで、小型のリアスピーカーが2つ追加されるのがミソ。

CD-4とかマトリックスとかいろんな方式があったが、あっという間にブームは去っていった。

■今も現役のヤマハのプレーヤーとスピーカー。

同時期に買ったサンスイのアンプは惜しくもリタイアし、二代目のオンキョーになっています。