(1)今日の昼ごろ、月を撮ろうと外に出たところ、雲が広がっていて見えませんでした。残念でしたが、流れる雲のようすが珍しく、しばらく眺めていると1点だけ光って見えました。

(2)太陽がもう一つあるのかと思って見ていると、しばらくしてリング〔輪〕になっていることに気が付きました。うっすらとですが、輪が見えます。ハロー現象〔日暈:にちうん〕です。ニュースで報じているのを見たことがありますが、実際に見るのは初めてです。

(3)どんどん移り変わっていき、このあと消えてゆきました。

(4)明日は、No.371に載せた「報徳部落」の碑を見て、「報徳会館」を尋ねてみることにきめて、その準備のために少し猛勉強しました。といっても、日の出町のことが出ていないかを目安にページをめくっただけです。30年近く前に読んだものがひと棚ありましたが、その中で、昨日のNo.374に載せた八木繁樹編著『報徳に生きた人びとー報徳家略伝書抜帳』(総和社、平成6〔1994〕年と『佐々井信太郎 略伝』(一円融合会刊、昭和56〔1981〕年)に注目しました。

(5)結果としては、今日のところは収穫なしでした。

しかし、若いころに、いずれ「報徳」について何かを考える必要を感じていたことを思い出しましたから、それが収穫といえば収穫でした。

たとえば、上記の『佐々井信太郎 略伝』(362~3ページ)に次の「報徳経済学研究会名簿一覧表」がありますが、マーカーで印をつけた人びとのうち、政治家や運動家は別としても、近藤康夫・小野武夫・杉村章三郎・大熊信行・上田辰之助・土屋喬雄・稲田正次はについては気になります。ほかにもうっかり忘れている人がいるかもしれません。今日久しぶりに見直しただけですが、確かめないといけないと感じてます。

(6)それから、余談ですが、今年1月に元東京外大名誉教授(ドイツ演劇)の谷川道子さんの訃報が出ました。それによると、谷川さんの夫は元東京学芸大学長の鷲山恭彦さんですが、鷲山さんが喪主となって掛川で葬儀が行われるとのことでした。実は、もう30~40年前のこと、鷲山恭彦さんを別の知人が紹介してくれましたから、すでに仲介者も亡くなり、鷲山さんともそれきりで終わりましたが、記事を見て驚きました。

一方、今日、上の「一覧表」に鷲山恭平さんというお名前があります。鷲山恭彦さんのお名前とよく似ているので読み直しました。すると、この人は掛川の人でした。

ということで、このお二人は、名前が似ているというだけでなく、おそらく「恭」の字を継承して名付ける関係にあるのだろうと思ったというわけです。

いずれ確かめてみたいと思います。

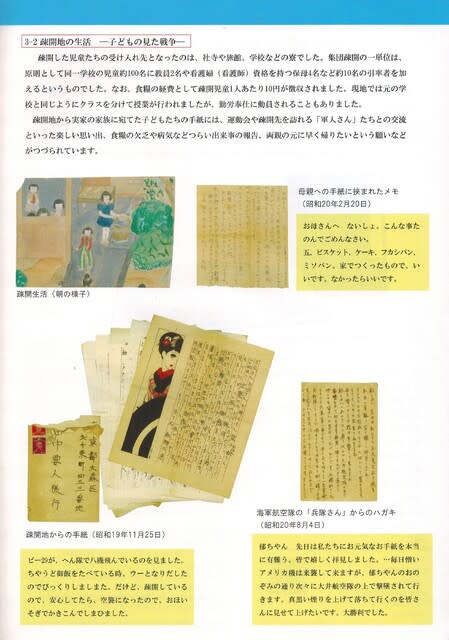

【コレクション 143 子どもの見た戦争】

これは、東京公文書館の企画展示の案内パンフです。平成26〔2014〕年、10年前のものです。

大きさはA4判4㌻で、A3判を二つ折りしてできています。

内容案内になっている1~3㌻を下に載せます。4㌻は関係資料の案内です。

1㌻

2㌻

3㌻

以上です。

今日はここで。