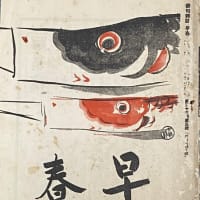

宋斤の俳句「早春」昭和八年二月 第十五巻二号 初本句會の『壽盃吟』

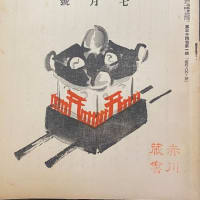

早春社発酉新年初本句會が曽根崎の梅雨の天神社において丁度百人の出席者と寄句者を合する時は百二十数名の盛会であった。恒例の如くかち栗、昆布、するめの肴にて壽酒を祝ふ。この祝いの席の土器は、早春の刻印ある伏見焼別製に、金泥もて宋斤先生が三ヶ月精進して一盃一句の昭和八年吟を揮毫されたもので、これは例年のごとく 會者自由に御取り捨て又はお持ち帰りに任せた。

正月やまた住みそむる生まれし地

正月や水仙咲いて寺ばたけ

小枯木に旦の露やお正月

正月の坐後にゆたかな櫻炭

松の葉の茂り見上げてお正月

古池や正月のこの落朽葉

正月のともしあがりぬ町の山

傘ほして正月またも晴るゝ哉

松の空鶸も正月小鳥かな

初詣で鳥語明くるに和み行く

初詣で人丸山に海を見つ

初詣で島のはじめの淡路行く

ところ神の恵方ともあり初詣

町内のまつる小やしろ初詣

日のぬくゝ雨にぬくしや松の内

居留守してしづかな燈し松の内

餅切ってうでのいたみや松の内

間毎の燈奢り更かしつ松の内

埋み火に人もどりきて松の内

松の内ともすや神の御簾のうち

舟人のかたる故里松のうち

明けの春海は舟なり小島なり

初雛や村はれはれと海をもつ

初明けて松いにしへに海もまた

まどの春海はあしたの波こまか

三朝や海のなぎさの濃き霞

蓬莱にとなりて人を待ちごゝろ

八東風や堤のはしに人の立つ

峰々にいまと渡て日の出雲

ものかげにちょろの休みてせきばらひ

筆太に〆書いてけり帳祝ひ

鳥追ひや燈を入れる細露路

凍ての風輪かざりさやかしたりけり

更け更けて燈あかし福壽艸

正月の水兵とみち連れたちて

正月の空やおぼろの星のかず

正月や客を去なさぬ宵ふかし

正月や凍てゆるみたる蝶のとぶ

苫の霜ふんで今日なる大気哉

むら艸の枯れにこめたる初日哉

日の進み来て元旦の大光り

朝日して潮の花ちる掛小鯛

元旦の晝とあがりし若き日よ

元旦かすみの音に艸木あり

初竈朝のかすみとけむりけり

雲いまだ空に生れず初がらす

初夢路松と櫻とさまよへり

水鳥を田に見に行くや初詣で

はれはれと枯景色来し初詣で

寒む風の面に正し初詣で

初詣で谷に囀いで山のぼる

林中のほの火もるゝを初詣で

丹頂の天さす嘴に初日南

春水や袴をつけて家のうち

初會に早や着座して二三人

大鳥の空行くさまや四方の春

仰ぎ見る風の穂長や神の春

我と出て我家ながむる松のかど

山の春かや勝栗も桝のうち

住吉の松の恵方に来りけり

恵方山朝日をけふと享けにけり

ほの明けてけふの山なる松しげり

太箸に雑煮の霞かゝりけり

家の春のもたれ古せし柱かな

海の春島一つより鳥高し

國の春いづちも朝日きらきらと

初旅や見ゆる島根に泊らむと

小童のたちんで舞ふや御代の春

硯にも年のかしらの日南かな

正月の一日長し松のひま

子を抱いて正月あそぶすまひ取り

正月や柳さくらの幹小枝

正月の家のすみに居り玉つばき

春若し旅に来て見る山と海

浦の春明けて千鳥の遠音かな

初鳥百翁の耳たしか也

よきを著て爪木を焚き添へ家の春

初車霜のわだちの一すじに

乗りぞめと脊戸の小舟にかゞみもち媼

市初め大蛤をはかりけり

初社禰宜にしるべを持ちにけり

青竹をひらく白妙初扇

よみさしを書棚にとるや初机

吉書して大によろし戎紙

もち花のちつて来るや旬のむしろ

野路に出て年酒の脚のよひにけり

御降りにぬれて青しや築土艸

初茜枯れ枯れいろを染めにけり

初東風のそよぐものより明るけれ

初不二の雲の一筋海に往く

串柿の種をおねおね媼かな

かち栗を一つ二つや祝ぎつまむ

たちばなをかざりてうつる障子哉

凧朝の河原の霜よりす

元旦やかほどうらゝに山の上

つくばねの松ふく風にながれけり

元朝や舟のあとゝぶ石叩

山内や初鳥していまだ夜

竹の葉の浮くを汲みけり井華水

水音のふかさ初雛對岸す

山風の入って渦まくとんど哉

河内野に鈴菜すゞしろ暁けの春

初湯よりせきれいの川はればれと

いね上げて川をながめの日南哉

屠蘇の醉磧に石をひろひけり

早春社発酉新年初本句會が曽根崎の梅雨の天神社において丁度百人の出席者と寄句者を合する時は百二十数名の盛会であった。恒例の如くかち栗、昆布、するめの肴にて壽酒を祝ふ。この祝いの席の土器は、早春の刻印ある伏見焼別製に、金泥もて宋斤先生が三ヶ月精進して一盃一句の昭和八年吟を揮毫されたもので、これは例年のごとく 會者自由に御取り捨て又はお持ち帰りに任せた。

正月やまた住みそむる生まれし地

正月や水仙咲いて寺ばたけ

小枯木に旦の露やお正月

正月の坐後にゆたかな櫻炭

松の葉の茂り見上げてお正月

古池や正月のこの落朽葉

正月のともしあがりぬ町の山

傘ほして正月またも晴るゝ哉

松の空鶸も正月小鳥かな

初詣で鳥語明くるに和み行く

初詣で人丸山に海を見つ

初詣で島のはじめの淡路行く

ところ神の恵方ともあり初詣

町内のまつる小やしろ初詣

日のぬくゝ雨にぬくしや松の内

居留守してしづかな燈し松の内

餅切ってうでのいたみや松の内

間毎の燈奢り更かしつ松の内

埋み火に人もどりきて松の内

松の内ともすや神の御簾のうち

舟人のかたる故里松のうち

明けの春海は舟なり小島なり

初雛や村はれはれと海をもつ

初明けて松いにしへに海もまた

まどの春海はあしたの波こまか

三朝や海のなぎさの濃き霞

蓬莱にとなりて人を待ちごゝろ

八東風や堤のはしに人の立つ

峰々にいまと渡て日の出雲

ものかげにちょろの休みてせきばらひ

筆太に〆書いてけり帳祝ひ

鳥追ひや燈を入れる細露路

凍ての風輪かざりさやかしたりけり

更け更けて燈あかし福壽艸

正月の水兵とみち連れたちて

正月の空やおぼろの星のかず

正月や客を去なさぬ宵ふかし

正月や凍てゆるみたる蝶のとぶ

苫の霜ふんで今日なる大気哉

むら艸の枯れにこめたる初日哉

日の進み来て元旦の大光り

朝日して潮の花ちる掛小鯛

元旦の晝とあがりし若き日よ

元旦かすみの音に艸木あり

初竈朝のかすみとけむりけり

雲いまだ空に生れず初がらす

初夢路松と櫻とさまよへり

水鳥を田に見に行くや初詣で

はれはれと枯景色来し初詣で

寒む風の面に正し初詣で

初詣で谷に囀いで山のぼる

林中のほの火もるゝを初詣で

丹頂の天さす嘴に初日南

春水や袴をつけて家のうち

初會に早や着座して二三人

大鳥の空行くさまや四方の春

仰ぎ見る風の穂長や神の春

我と出て我家ながむる松のかど

山の春かや勝栗も桝のうち

住吉の松の恵方に来りけり

恵方山朝日をけふと享けにけり

ほの明けてけふの山なる松しげり

太箸に雑煮の霞かゝりけり

家の春のもたれ古せし柱かな

海の春島一つより鳥高し

國の春いづちも朝日きらきらと

初旅や見ゆる島根に泊らむと

小童のたちんで舞ふや御代の春

硯にも年のかしらの日南かな

正月の一日長し松のひま

子を抱いて正月あそぶすまひ取り

正月や柳さくらの幹小枝

正月の家のすみに居り玉つばき

春若し旅に来て見る山と海

浦の春明けて千鳥の遠音かな

初鳥百翁の耳たしか也

よきを著て爪木を焚き添へ家の春

初車霜のわだちの一すじに

乗りぞめと脊戸の小舟にかゞみもち媼

市初め大蛤をはかりけり

初社禰宜にしるべを持ちにけり

青竹をひらく白妙初扇

よみさしを書棚にとるや初机

吉書して大によろし戎紙

もち花のちつて来るや旬のむしろ

野路に出て年酒の脚のよひにけり

御降りにぬれて青しや築土艸

初茜枯れ枯れいろを染めにけり

初東風のそよぐものより明るけれ

初不二の雲の一筋海に往く

串柿の種をおねおね媼かな

かち栗を一つ二つや祝ぎつまむ

たちばなをかざりてうつる障子哉

凧朝の河原の霜よりす

元旦やかほどうらゝに山の上

つくばねの松ふく風にながれけり

元朝や舟のあとゝぶ石叩

山内や初鳥していまだ夜

竹の葉の浮くを汲みけり井華水

水音のふかさ初雛對岸す

山風の入って渦まくとんど哉

河内野に鈴菜すゞしろ暁けの春

初湯よりせきれいの川はればれと

いね上げて川をながめの日南哉

屠蘇の醉磧に石をひろひけり

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます