今日はひな祭り。

中央植物園での「蘭展」を見物した後、夕方、岩瀬浜に行ってとうとう「ケチボウズ」を見つけた。

神通川左岸の八重津浜や氷見(所謂、県西部)では栗林さんが「ケチボウズ」を採取しているが、県東部ではまだ採取されていない。岩瀬浜は神通川右岸にあり、しつこく通っている場所で「ケチボウズ」が発生してもおかしくない場所だった。

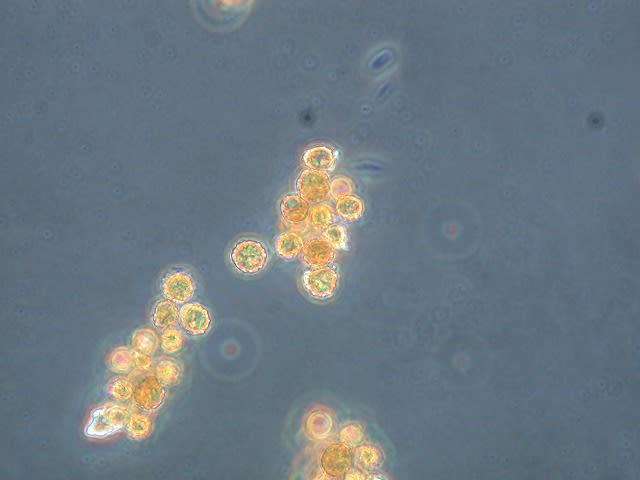

見つけた場所は防砂林の後ろ、ミイラ状のケシボウズはたった3固体しかなかた。八重津浜ではウサギの糞が…ここでは発泡スチロールが、採取者を惑わせる(程、ゴミだらけ!)。顕微鏡で胞子を覗いてみた。メルツァー試薬で染まる襞が有るようだ…よく判らないものの、どうやらナガエノケシボウズタケのようだ。

何時ものことでは有るが、基本的な知識が無いままに顕微鏡を覗いても、何も判らない事を思い知らされる。

写真を見ると私も何度か訪れた場所のように思います。前回浅井さんが来県時にも案内しました。

日にちの経ったミイラ状態なのでハッキリ言えませんが、どうもアバタケシボウズタケ(仮名)の様に思います。 (T. adhaerens)

新しいものは柄が白身を帯びていて、内皮の表面が紙状ではなくあばたに成っています。 口孔は丸く尖っているのですが、古くなると避けてしまいわからなくなります。

胞子は、ナガエノケシボウズタケと似ていますが、良く確認すると毛羽立っています。

T.adhaerensですか?難しいですね。

SEMから想像すると、T.adhaerensの胞子の方はもっとザラついて観察されるのではないかとも思います。

発生していることが判ったので、今度はフレッシュな固体を観察します。