富山きのこクラブの皆様

平成21年度北陸三県きのこ会交流会が開かれました。今年の幹事は富山県、観察地は有峰と吉峰樹木園で、菌類懇話会顧問の井口潔氏の講演会も企画されておりました。

伊藤家は山の村側から有峰に入りました。

ハナイグチ

[Suillus grevillei (Klotz.) Sing.]

もう最盛期を過ぎつつあります。

もう最盛期を過ぎつつあります。

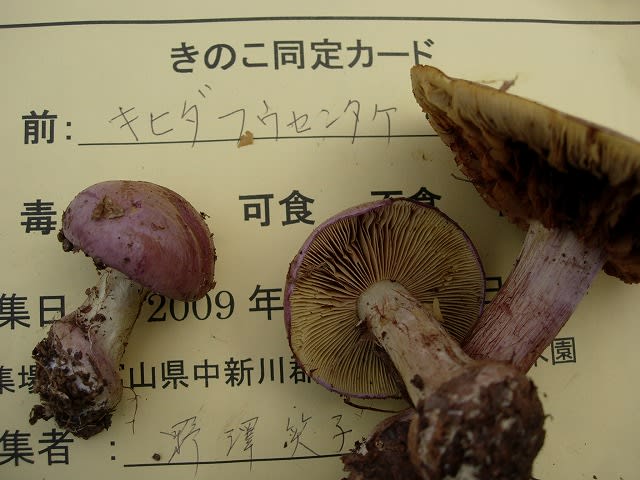

クリフウセンタケ

[Cortinarius tenuipes]

こちらのクリフウセンタケはコナラ林に出ていました。

こちらのクリフウセンタケはコナラ林に出ていました。

マイタケ

[Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray]

あまりの見事さと安値に、伊藤家も1800円の一株買い求めましたが…後日談あり。

あまりの見事さと安値に、伊藤家も1800円の一株買い求めましたが…後日談あり。

12:00 有峰ビジターセンターに60人弱の会員が続々と集合しました。天気予報は晴れなのに、霧雨状態です。山の天気は判りませんね。

猪根平・キャンプ場・砥谷半島の3つのコースに分かれて採取が始まりました。今年は例年に比べて10日ほどきのこの発生が早まっていると…専らの観測です。

猪根平・キャンプ場・砥谷半島の3つのコースに分かれて採取が始まりました。今年は例年に比べて10日ほどきのこの発生が早まっていると…専らの観測です。

ナラタケ

[Armillariella mellea (Vahl:Fr.) Karst.]

カサ表面の中心部分に黒いささくれが無いのがホントの”ナラタケ”、有るのは”××ナラタケ”と名前が付くそうです。

カサ表面の中心部分に黒いささくれが無いのがホントの”ナラタケ”、有るのは”××ナラタケ”と名前が付くそうです。

14:00 降り出した雨を避けて、旧有峰ハウスの中で同定会が始まりました。思いの他、たくさんのきのこが集まりました。

ツガタケ

[Cortinarius claricolor (Fr.) Fr.]

出てきましたね~!。井口さん、頭を傾げながらの同定…オオツガタケとは違うし、ヒワダノクリツガタケとも違います…いきなりこんな奴に出会うとは、本日はこれだけで満腹です。

出てきましたね~!。井口さん、頭を傾げながらの同定…オオツガタケとは違うし、ヒワダノクリツガタケとも違います…いきなりこんな奴に出会うとは、本日はこれだけで満腹です。

ウスキブナノミタケ

[Mycena luteopallens (Pk.) Sacc.]

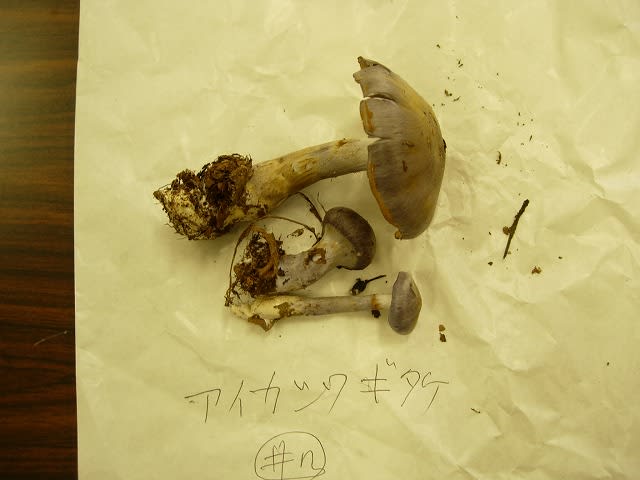

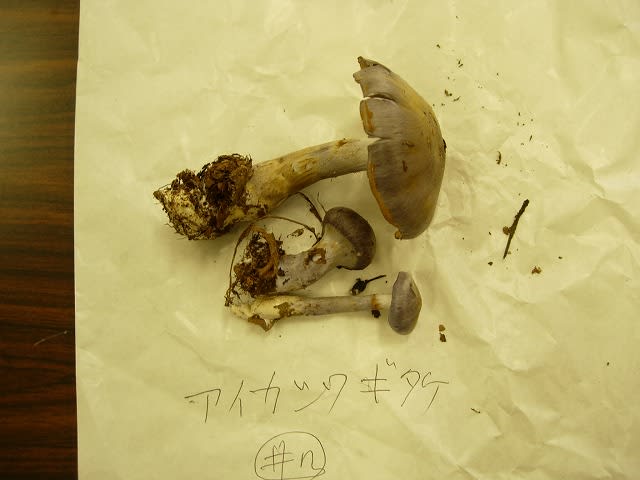

アイカシワギタケ

[Cortinarius cyanites Fr.]

カシワギタケですか…これも(私的には)意味深な和名ですね。

カシワギタケですか…これも(私的には)意味深な和名ですね。

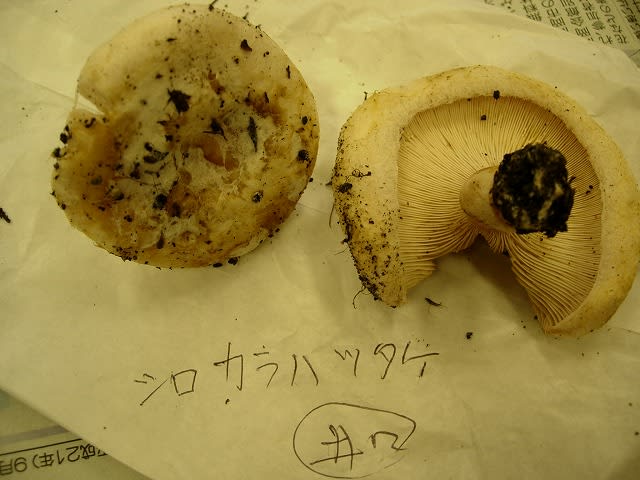

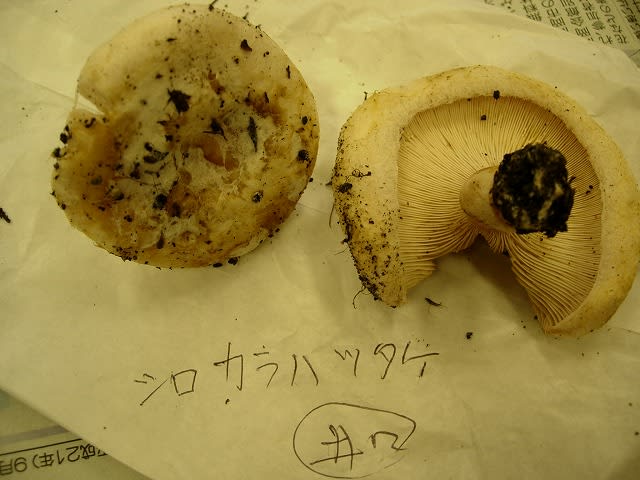

シロカラハツタケ

[Lactarius torminosus (Schaeff.:Fr.) S.F.Gray]

白い奴はお初にお目にかかりました。

白い奴はお初にお目にかかりました。

オオササタケ

[Dermocybe cinnamomeides (Hongo) Hongo]

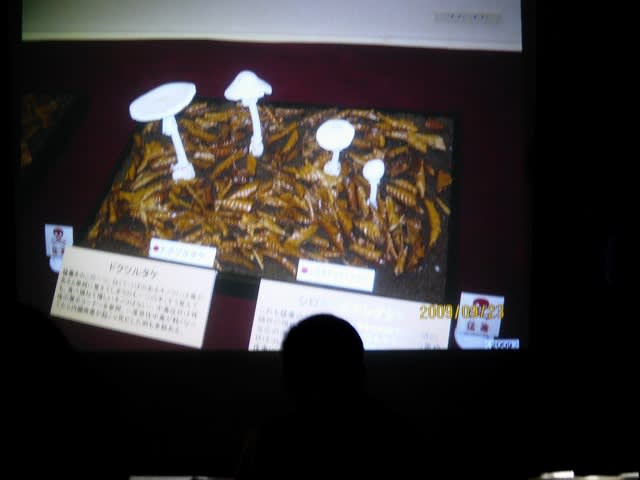

16:30 夕食前に(皆さんがシラフの内に(^^;)井口さんに依る「木の実に生えるきのこ 他」と題する講演会が始まりました…と思いきや!

「今朝、バタバタしていてメモリースティックにファイルを入れ忘れました…m(_ _)m…せめての罪滅ぼしに講演予定のファイルを後日お送りします。(イグチ)」てな訳で、会場は一時騒然となりました。

しかし、そこはそれ、皆さん温厚な北陸人ですので、ただただにこやかに笑い飛ばされておりましたが…これが関東ならどうなったでしょう?

途方に暮れる?栗林さん…

こんな事は日常茶飯事(?)。百戦錬磨の橋屋さんが急遽、後半の部のコンテンツをご披露なさいました。

内容は…大阪自然史博物館で行われているきのこ展の見学報告…ということで、面白おかしく展示内容のご紹介がありました。(ボケ写真ですみません)

「このドクツルタケは違っている可能性が高い」とは井口さんのコメントです。

再三出てきています、タマゴタケモドキの白いタイプが正解かも判りません。

再三出てきています、タマゴタケモドキの白いタイプが正解かも判りません。

講演会も無事に終わって、一風呂浴びてから、夕食-懇親会となりました。冒頭、池田先生からご挨拶をいただき乾杯の音頭を取って頂きました。

来年の三県交流会は福井きのこ会が幹事で、7月10・11日に行われる由、福井きのこ会 笠原会長からご案内があり、お開きとなりました。

夕食後、スライド勉強会へ突入!

日和田観察会で仕入れた銘酒「七笑」の紹介をされる橋屋さん。

各県のきのこ会からきのこ写真の紹介がありました。

この後、明日になるまで池田先生を囲んで、延々ときのこ論議が続きましたが、私の記憶とメモは不明状態となりました。

井口さん曰く、「いわゆる、”クリフウセンタケ”と呼ばれているきのこについては、日本各地から標本を集めて整理する必要がある」そうです。

先日、魚津在住の会社OB先輩から頂いたクリフウセンタケは「カキシメジ」と呼ばれておりました。

_/_/_/_/_/ 明日に続く Sola1one _/_/_/_/_/

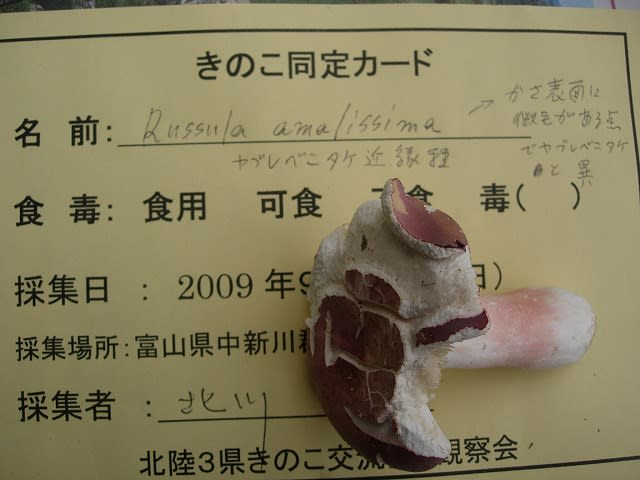

どんなきのこでしょうか。

どんなきのこでしょうか。

に浸かって帰路に着きました…といっても我が家までは20分の道のりです。

に浸かって帰路に着きました…といっても我が家までは20分の道のりです。