3.4.道元の思想の核ー「無常」「起」-

本著は三部構成になっています。一部は仏教学者(本著は高崎直道氏)による道元思想の解説、三部は、哲学者(本著は梅原猛氏)の立場での道元思想の分析、そして、中間の二部は両氏の対談になっています。その二部の終盤のあたりに、私の理解では、核となる道元の思想が

まとめられていると思い、その部分を示してみたいと思います。(対談形式のため、それぞれどちらの意見かが本文にはありますが、それは省略しています。対談のため原文は「ですます調」ですが、「である調」で整理しました。)

①修行の必然性

『華厳経』の「法界」とは究極の世界、無限の世界というが、それは仏の世界、その仏を無限に拡大してしまう。あらゆるものが仏ならざるなしということで、ここでは毘盧遮那仏を登場させている。つまりこの仏の慈悲に基づいて、仏の智恵があまねく及ぶというわけである。われわれが悟るとか、仏になるというのは仏の慈悲のおかげだというわけである。

しかし、それだと、なにも修行しなくてもいいということになってしまう。そこで道元は「修」ということを非常いう。これはやってみなければ悟れるかどうかわからないというのとはちがう。道元の本証妙修は、われわれがすでに如来のはたらきによって悟っている、悟っている以上は、こうしなくてはいけないという気持ちではないか?つまり仏ならこういうことはしない、悪いことはしないはずだ、そういう自覚を各人にもたせる、そういう解釈となる。

②永遠観の空間と時間性

「現成公案」で無我の理を、つづけて無常の理を説いている。無我の理を説くところの、山川草木一切が仏のあらわれだ、というようなことだけではいわば空間的・平面的な説明で、それだけでは修行という面が出てこない。修行はどうしたって無常という面からしか出てこない。無常を感じて、発心して修行することになる。道元にいわせれば、発心修行する、それが仏性なので、発心して修行することを除いては、仏性の存在説明なんてないことのなる。この発心し修行することは時間的存在だということになる。

仏教の無常ということの理論的な説明は瞬間である。仏教では瞬間を「刹那(せつな)」とよぶが、阿頼耶識思想において、阿頼耶識という構造の原子核みたいなものを図式で示せば、瞬間ごとに切られた意識の構造となる。そういう点で阿頼耶識の識の思想と結びつく。

瞬間というものは無常でなければ出てこない。華厳そのものからは時間は出てこない。

③道元の時間論

道元の思想の中には華厳、あるいは如来蔵思想と阿頼耶識思想の両方がはいっている。

「有時(うじ)」という思想、時の経過、時々刻々で断絶しながら、しかもつながっている時の位そのものを絶対視しながら、しかもつながりがありとしている。このつながりがなぜ生ずるのかを分析したのが阿頼耶識思想で、有時と阿頼耶識思想は理論的にまったく同じことを説いている。

現実の存在というものを問題にするとき、どうしても時間の問題、無常ということが出てくると考えられる。華厳にも、密教にも時間の考えはない。道元の思想を華厳の思想だけで割り切ってはいけない。割り切ってはいけない面というのは、結局、時間の問題に出ていると言っていいと思う。

仏教の出発点はあくまで無常。無常ということからはいるといっていい。そうすると釈迦の四諦(苦・集・滅・道)の苦は、結局死の問題、生死という形で出てくる。仏教にはバラモンの永遠の命の思想や、ヨーロッパ哲学の魂の不死の思想みたいなものはない。大乗仏教ではその永遠の命としての法性を唱える。そこには大乗仏教の苦悩みたいなものがあると思われる。その問題が道元においてははっきりと自覚されている。

④仏教の哲学的決算

道元は、仏性というものを、そういう永遠に続く霊魂みたいなものであるということは、極言して排斥している。にもかかわらず、そういう実体と似かよったものをどうしてもいわざえるを得ない。道元が、それは何だろうかということを考えたとき、結局、仏のわれわれにおけるあらわれ、仏性というものが出てきたのだと思う。仏のわれわれにおけるあらわれというものは、たえず仏らしくふるまうということであった。だから悟ることが目的で坐禅するのではなく、坐禅をしていること、それが仏性のあらわれだという形で、絶えざる精進、たえざる努力を重ねていくということが要求されるのである。それ以外に仏性というものは何もない。だからそれは、仏だといってしまってもかまわないのである。では、仏とは何ぞや、ということになると、これは禅のいき方にそのまま逆説的に出てきているわけである。「乾屎橛(かんしけつ)*1」とか「庭前の栢樹子(はくじゅし)*2」とかいうことである。つまり仏というものは、実体がどこにもあるわけではないのであるから、そういうものを立てたら仏教でなくなってしまう。そういうことを論理的ではなく、そのものズバリで、逆説的にやっているのが禅というものである。

そういう逆説的な言い方が、中国の禅からずっと道元の時代まで積み重なってきた。その考え方をひとまとめにする時期だったのではないか。その仕事はだれがやってもいいけれど、前の集積がないと、道元の思想はやっぱり出てこない。無常の問題でも、無常仏性という言い方でも、いろんな禅の師匠たちが断片的に言っている。そういうことを全部取り出してきて、そこから一つのまとまったアイディアというものを、道元は見せてくれたのではないだろうか。

*1乾屎橛:乾いた棒状の糞、仏とは何かにという問いに対する答え

*2庭前の栢樹子:「如何なるか是れ祖師西来意(達磨大師が西から来たこと)」と問われた趙州和尚の答えで、単に庭前の栢樹子に過ぎないという意味。「無心」というった意味。なお、栢樹子は日本の柏の樹とは違う。

教外別伝とは一つの経典に固執しない自由さともいえる。だから、拾い出されたものを体系的に説明していくと、これは華厳的なもの、これは唯識的なもの、これは天台的なものと、何かに関連付けらえたものが出てくる。それをさかのぼるとお釈迦さんの教えに、全部戻ることになる。こう考えると、道元は仏教の歴史における哲学的総決算を行ったことになる。

3.5.道元の無常観の解析

以上から、道元の思想の核となるものが「無常」であることがみえてきました。そして、無常のおこり方は「起」という言葉で表されますが、道元の無常観、そして「起」ということについてこのあとみていきたいとおもいます。

(1)諸行無常

①諸行無常の一般的な理解

仏教におけるもののとらえ方の基本は、すべてのものがつねに変化しつつある、刹那といえどもとどまるところはない、ということです。それが道心をおこす(発菩提心)原動力としての無常観であり、一日として光陰をむなしくすることなく努め励むための理由とされてきました。この背景にある事実としては、人間の生死の問題があります。

②「諸行」の本来の意味

仏教用語としての<諸行>とは、現象をつくり出すはたらきと(サンスカーラ)とそれにより現成する諸現象(生死も含む)、さらに山河大地などにいたるわれわれの生活にかかわるすべてをさします。

つまり「有為(うい)」の諸法とよばれるものと同じで、うゐとは諸縁によってつくられたもの(サンスクリタ)という意味です。つくるはたらき(サンスカーラ)とつくられたもの(サンスクリタ)が同じものを意味し、相互依存する関係にある。つまりは<縁起>ということになります。

(2)「起」とは

①「起」ということば

道元は以上のような一般的な無常観にとどまらず、無常の構造そのものに着目します。

その一つは、諸行がもろもろの集まりより生ずる、縁起するものであるということの認識、今一つは、集まり生ずる(または滅する)という現象のおこり方です。

第一を理由として、第二規定される。つまり縁起しているから無常である道理で、無常とは、その現象のおこり方を表している。そのおこり方を道元は「起」ということばで表します。

ここで、「起」を説明している例をご紹介します。(『正法眼蔵』「海印三昧」より)

「但(た)だ衆法(しゅほう、諸法のこと)を以て此の身を合成(ごうじょう)す。起時(きじ)は唯(た)だ法の起なり。滅時は唯だ法の滅なり。此の法の起こる時、我起こるとは言わず。此の法の滅する時、我滅すとは言わず」

「いかならんかこれ起。起也(きや)なるべし」

→衆法合してこの身(仏教の問題にしているのはわが身であることに注目ください。)ができ上る。その合成は「唯起」(時節到来といった意味)である、としています。諸行が無常であるとは、諸法合成であり、それゆえ諸法起、諸法滅ということになる、というわけです。

つまり、何かが生まれ現れるときは、ただ世界の現実・実態がその瞬間に起き上がる。まさに時節到来というわけです。自分の身体も様々な実態が集束したこの瞬間の現象である、というわけです。

②起のあり方

次に、無常そのもの、起のあり方(縁起しているから無常であるということ)を考察してみます。海印三昧はこのことについて次のように説明します。

「起時唯法起(きじゆいほうき)、この法起、かって起をのこすにあらず。これゆゑに起は知覚にあらず、知見にあらず、これ不言我起(ふげんがき)といふ。我起を不言するに、別人は此法起(しほうき)と見聞覚知(けんもんかくち)し、思量分別するにはあらず。さらに向上の相見(しょうけん)のとき、まさに相見の落便宜(らくびんぎ、さとりの跡の見えないこと)あるなり。起はかならず時節到来なり。時は起なるがゆゑに。いかならんかこれ起なる。起也なるべし。すでにこれ時なる起なり、皮肉骨髄を独露せしめずといふことなし。起すなはち合成の起なるがゆゑに、起の此身(ししん)なる、起の我起なる、但以衆法(但だ、衆法を以て)なり。声色(しょうしき、音とかたち)と見聞するのみにあらず、我起なる衆法なり、不言なる我起なり。不言は不道にあらず、道得(どうて)は言得(ごんて)にあらざるゆゑに。起時は此法なり、十二時(一日二四時間のこと)にあらず、此法は起時なり、三界の競起(きんき、物事が続けて起こること)にあらず。

古仏いはく、忽然火起(こつねんかき)、この起の相待(そうだい、二つのものがお互いに相対関連して存在すること)にあらざるを火起と道取(道得におなじ)するなり。・・・・・」

海印三昧はさらに「滅時唯法滅」と「滅」の解明が続きます。滅には、涅槃と同義の衆法の合成、起滅をこえた世界(「生滅滅已(しょうめつめつい)」「寂滅為楽(じゃくめついらく)」があります。これは『涅槃経』にあることばで、生じて滅することにとらわれなければ、こころ静かな楽しみに至る、という意味です。

この意味の滅に相対すると、常(=絶対)なる 滅に対して、無常なる起ということになります。起とは生滅の世界、無常の世界、縁起の世界のあり方であり、それをここでは「時」ととらえている。ただ起(起也)なのです。

③唯起とはー前後際断の<経歴>

この「ただ起こる」を説明すると、前後際断(ぜんごさいだん)ということになると思われます。前後際断も理屈をつければ「刹那生滅」の諸法の実状、非連続の連続といえます。それはあたかも時間・継起を否定しているかのようにみえるかもしれません。

「前念後念 念念不相応

前法後法 法法不相応」

(一瞬前の観念と一瞬後の観念は、時間的に相対関係にない。一瞬前の事象と一瞬後の事象は、空間的には相対関係にない)である。

これは「現成公案」の巻の一節、「薪と灰の関係」にたとられる生死の問題、冬から春への移り変わりと、われわれに感じられる<時>の経歴(けいりゃく、時間の経過)についての考察につながってきます。

「たきぎはひとなる、さらにかえへりてたきぎとなるべきにあらず。しかあるを、灰はのちに薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位(存在のあるがままの姿。真理。)に住して、さきにあり、のちにあり、前後ありといえども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて後あり先あり。かの薪、はひ(灰)となりぬるのち、さらに薪とならざるごとく、人のしぬるのちさらに生とならず。しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆゑに不生(ふしょう)といふ。死の生にならざる、法輪(仏教教義)のさだまれる仏転(ぶってん、説くこと)なり。このゆゑに不滅といふ。生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。たとへば冬と春とのごとくし。冬の春になるとおもはず。春の夏になるとはいはぬなり」『正法眼蔵』「現成公案」の巻より)

(以下、本書では、前後際断にかんする道元の説の事例が、「生死」の巻、「有時(うじ)」の巻などについて続きますが、ここでは省略します。)

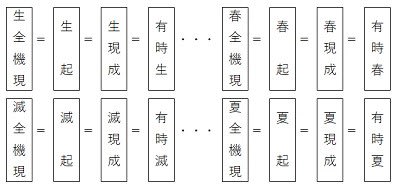

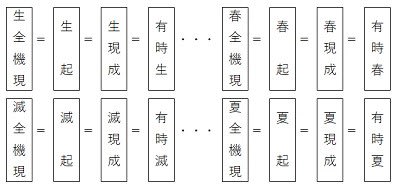

以上をまとめてみると、「生・死」「春・夏・秋・冬」「薪・灰」そして「発心・修行・菩提・涅槃」、また「青原・南岳・馬祖・黄檗・百丈等々の諸仏諸相」、かれもわれも、ひともおのれも、すべて時であり、そして有であり、起であり、成である、と説いているわけです。

有時発心ないし発心現成、有時涅槃ないし涅槃現成、というわけです。

(3)無常は仏性なり

①「悉有は仏性なり」

以上のことを念頭におくとき、『涅槃経』の説く「一切衆生悉有(しつう)仏性、如来常住無有変易」を道元はどう解釈したのでしょうか。道元は「悉有は仏性なり」と説いているのです。

悉有は仏性であるから、「仏性の義知らんと思はば、当歓時節因縁(とうかんじせついんねん)、時節若至(じせつにゃくし)、仏性現前(ぶっしょげんぜん)」(『涅槃経』、『正法眼蔵』「仏性」より)

→ここで<しる>とは「ただ知るのみにあらず」、「行ぜんとおもはば、証ぜんとおもはば、とかんとおもはば、わすれんとおもはば」というのです。この説・知・行・証・忘も時節因縁なのです。そこで、仏性まさに「しるべし、時節因縁これなり」、「時これすでにいたるゆゑに仏性現前す。時これ仏性なり」、というわけです。

②本証妙修(ほんしょうみょうしゅ)

以上道元が「悉有は仏性なり」と経文を曲げて読み、「当歓時節因縁」を「〔仏性とは〕当に時節因縁なりと歓(知)すべし」と改読し、「若至」を「既至といはんがごとし」と強弁しているのは、仏性常住の見を打破して、「無常は仏性なり」という六祖慧能のことばをたてるため、「本証妙修」をいわんとするためなのです。

有が仏性である。時は仏性である。仏性常に(いま)現前す。仏性現成それゆえに、仏性は無常であるということなのです。

仏性は無常なるゆえに、仏性現成し、発心・修行・菩提・涅槃するわけです。公案は現成せしめざるべからず、現成せるとき公案あり、なのです。

「ゆたかにそなはれといへども、修せざるには現はれず、証せざるにはうることなし」(『正法眼蔵』「弁道話」より)。修・証、これ有なり、時なり、時節因縁なり、無常なり、というわけです。

③いまの行持(道元の無常観のまとめ)

道元が最後にいわんとするところは、結局本証妙修の修であり、行持であるわけです。行持の無限、無窮(むぐう)であること、それが前後際断せる「いま」の連続以外にないことなのです。

「かの行持を見成(けんじょう、現成に同じ)する行持は、すなわちこれ、われらがいまの行持なり、行持のいまは、自己の本有元(本)住(ほんぬげんじゅう)にあらず。行持はのいまは自己に去来出入(こらいしゅつにゅう)するにあらず。いまといふ道(ことば)は行持よりさきにあるにあらず、行持現成するをいまといふ」」(『正法眼蔵』「行持」上より)。

これに先立って、道元は「縁起は行持なり、行持は縁起せざるがゆゑにと、工夫参学を審細にすべし」と言い切っています。

無常観が、いまの行持に結論づけられるところに、道元の意図がはっきりと知られます。「生死事大(しょうじじだい)無常迅速」(時は過ぎゆく、命は短い)が「勿放逸(もつほういつ)」(怠ってはならぬ)を導き出すのは仏教の正統なのです。

今回で終える予定でしたが、かなり長くなりましたのでここで止めます。

あとは、無常に関する補足の説明と、まとめをすこし整理して、次回は本当に締めたいと思います。

今回は、道元の無常観の解析の部分で非常に難解です。私もよく分からない部分が多々あるのですが、かまわず整理してみた、というのが正直なところです。

そんなこともあって、(3.4.道元の思想の核ー「無常」「起」-)で、まず結論と思われる部分を先に整理してみました。それと、

最後の(3.5.-(3)-③いまの行持(道元の無常観のまとめ))で、道元の思想が何とか理解できる気がします。

本著は三部構成になっています。一部は仏教学者(本著は高崎直道氏)による道元思想の解説、三部は、哲学者(本著は梅原猛氏)の立場での道元思想の分析、そして、中間の二部は両氏の対談になっています。その二部の終盤のあたりに、私の理解では、核となる道元の思想が

まとめられていると思い、その部分を示してみたいと思います。(対談形式のため、それぞれどちらの意見かが本文にはありますが、それは省略しています。対談のため原文は「ですます調」ですが、「である調」で整理しました。)

①修行の必然性

『華厳経』の「法界」とは究極の世界、無限の世界というが、それは仏の世界、その仏を無限に拡大してしまう。あらゆるものが仏ならざるなしということで、ここでは毘盧遮那仏を登場させている。つまりこの仏の慈悲に基づいて、仏の智恵があまねく及ぶというわけである。われわれが悟るとか、仏になるというのは仏の慈悲のおかげだというわけである。

しかし、それだと、なにも修行しなくてもいいということになってしまう。そこで道元は「修」ということを非常いう。これはやってみなければ悟れるかどうかわからないというのとはちがう。道元の本証妙修は、われわれがすでに如来のはたらきによって悟っている、悟っている以上は、こうしなくてはいけないという気持ちではないか?つまり仏ならこういうことはしない、悪いことはしないはずだ、そういう自覚を各人にもたせる、そういう解釈となる。

②永遠観の空間と時間性

「現成公案」で無我の理を、つづけて無常の理を説いている。無我の理を説くところの、山川草木一切が仏のあらわれだ、というようなことだけではいわば空間的・平面的な説明で、それだけでは修行という面が出てこない。修行はどうしたって無常という面からしか出てこない。無常を感じて、発心して修行することになる。道元にいわせれば、発心修行する、それが仏性なので、発心して修行することを除いては、仏性の存在説明なんてないことのなる。この発心し修行することは時間的存在だということになる。

仏教の無常ということの理論的な説明は瞬間である。仏教では瞬間を「刹那(せつな)」とよぶが、阿頼耶識思想において、阿頼耶識という構造の原子核みたいなものを図式で示せば、瞬間ごとに切られた意識の構造となる。そういう点で阿頼耶識の識の思想と結びつく。

瞬間というものは無常でなければ出てこない。華厳そのものからは時間は出てこない。

③道元の時間論

道元の思想の中には華厳、あるいは如来蔵思想と阿頼耶識思想の両方がはいっている。

「有時(うじ)」という思想、時の経過、時々刻々で断絶しながら、しかもつながっている時の位そのものを絶対視しながら、しかもつながりがありとしている。このつながりがなぜ生ずるのかを分析したのが阿頼耶識思想で、有時と阿頼耶識思想は理論的にまったく同じことを説いている。

現実の存在というものを問題にするとき、どうしても時間の問題、無常ということが出てくると考えられる。華厳にも、密教にも時間の考えはない。道元の思想を華厳の思想だけで割り切ってはいけない。割り切ってはいけない面というのは、結局、時間の問題に出ていると言っていいと思う。

仏教の出発点はあくまで無常。無常ということからはいるといっていい。そうすると釈迦の四諦(苦・集・滅・道)の苦は、結局死の問題、生死という形で出てくる。仏教にはバラモンの永遠の命の思想や、ヨーロッパ哲学の魂の不死の思想みたいなものはない。大乗仏教ではその永遠の命としての法性を唱える。そこには大乗仏教の苦悩みたいなものがあると思われる。その問題が道元においてははっきりと自覚されている。

④仏教の哲学的決算

道元は、仏性というものを、そういう永遠に続く霊魂みたいなものであるということは、極言して排斥している。にもかかわらず、そういう実体と似かよったものをどうしてもいわざえるを得ない。道元が、それは何だろうかということを考えたとき、結局、仏のわれわれにおけるあらわれ、仏性というものが出てきたのだと思う。仏のわれわれにおけるあらわれというものは、たえず仏らしくふるまうということであった。だから悟ることが目的で坐禅するのではなく、坐禅をしていること、それが仏性のあらわれだという形で、絶えざる精進、たえざる努力を重ねていくということが要求されるのである。それ以外に仏性というものは何もない。だからそれは、仏だといってしまってもかまわないのである。では、仏とは何ぞや、ということになると、これは禅のいき方にそのまま逆説的に出てきているわけである。「乾屎橛(かんしけつ)*1」とか「庭前の栢樹子(はくじゅし)*2」とかいうことである。つまり仏というものは、実体がどこにもあるわけではないのであるから、そういうものを立てたら仏教でなくなってしまう。そういうことを論理的ではなく、そのものズバリで、逆説的にやっているのが禅というものである。

そういう逆説的な言い方が、中国の禅からずっと道元の時代まで積み重なってきた。その考え方をひとまとめにする時期だったのではないか。その仕事はだれがやってもいいけれど、前の集積がないと、道元の思想はやっぱり出てこない。無常の問題でも、無常仏性という言い方でも、いろんな禅の師匠たちが断片的に言っている。そういうことを全部取り出してきて、そこから一つのまとまったアイディアというものを、道元は見せてくれたのではないだろうか。

*1乾屎橛:乾いた棒状の糞、仏とは何かにという問いに対する答え

*2庭前の栢樹子:「如何なるか是れ祖師西来意(達磨大師が西から来たこと)」と問われた趙州和尚の答えで、単に庭前の栢樹子に過ぎないという意味。「無心」というった意味。なお、栢樹子は日本の柏の樹とは違う。

教外別伝とは一つの経典に固執しない自由さともいえる。だから、拾い出されたものを体系的に説明していくと、これは華厳的なもの、これは唯識的なもの、これは天台的なものと、何かに関連付けらえたものが出てくる。それをさかのぼるとお釈迦さんの教えに、全部戻ることになる。こう考えると、道元は仏教の歴史における哲学的総決算を行ったことになる。

3.5.道元の無常観の解析

以上から、道元の思想の核となるものが「無常」であることがみえてきました。そして、無常のおこり方は「起」という言葉で表されますが、道元の無常観、そして「起」ということについてこのあとみていきたいとおもいます。

(1)諸行無常

①諸行無常の一般的な理解

仏教におけるもののとらえ方の基本は、すべてのものがつねに変化しつつある、刹那といえどもとどまるところはない、ということです。それが道心をおこす(発菩提心)原動力としての無常観であり、一日として光陰をむなしくすることなく努め励むための理由とされてきました。この背景にある事実としては、人間の生死の問題があります。

②「諸行」の本来の意味

仏教用語としての<諸行>とは、現象をつくり出すはたらきと(サンスカーラ)とそれにより現成する諸現象(生死も含む)、さらに山河大地などにいたるわれわれの生活にかかわるすべてをさします。

つまり「有為(うい)」の諸法とよばれるものと同じで、うゐとは諸縁によってつくられたもの(サンスクリタ)という意味です。つくるはたらき(サンスカーラ)とつくられたもの(サンスクリタ)が同じものを意味し、相互依存する関係にある。つまりは<縁起>ということになります。

(2)「起」とは

①「起」ということば

道元は以上のような一般的な無常観にとどまらず、無常の構造そのものに着目します。

その一つは、諸行がもろもろの集まりより生ずる、縁起するものであるということの認識、今一つは、集まり生ずる(または滅する)という現象のおこり方です。

第一を理由として、第二規定される。つまり縁起しているから無常である道理で、無常とは、その現象のおこり方を表している。そのおこり方を道元は「起」ということばで表します。

ここで、「起」を説明している例をご紹介します。(『正法眼蔵』「海印三昧」より)

「但(た)だ衆法(しゅほう、諸法のこと)を以て此の身を合成(ごうじょう)す。起時(きじ)は唯(た)だ法の起なり。滅時は唯だ法の滅なり。此の法の起こる時、我起こるとは言わず。此の法の滅する時、我滅すとは言わず」

「いかならんかこれ起。起也(きや)なるべし」

→衆法合してこの身(仏教の問題にしているのはわが身であることに注目ください。)ができ上る。その合成は「唯起」(時節到来といった意味)である、としています。諸行が無常であるとは、諸法合成であり、それゆえ諸法起、諸法滅ということになる、というわけです。

つまり、何かが生まれ現れるときは、ただ世界の現実・実態がその瞬間に起き上がる。まさに時節到来というわけです。自分の身体も様々な実態が集束したこの瞬間の現象である、というわけです。

②起のあり方

次に、無常そのもの、起のあり方(縁起しているから無常であるということ)を考察してみます。海印三昧はこのことについて次のように説明します。

「起時唯法起(きじゆいほうき)、この法起、かって起をのこすにあらず。これゆゑに起は知覚にあらず、知見にあらず、これ不言我起(ふげんがき)といふ。我起を不言するに、別人は此法起(しほうき)と見聞覚知(けんもんかくち)し、思量分別するにはあらず。さらに向上の相見(しょうけん)のとき、まさに相見の落便宜(らくびんぎ、さとりの跡の見えないこと)あるなり。起はかならず時節到来なり。時は起なるがゆゑに。いかならんかこれ起なる。起也なるべし。すでにこれ時なる起なり、皮肉骨髄を独露せしめずといふことなし。起すなはち合成の起なるがゆゑに、起の此身(ししん)なる、起の我起なる、但以衆法(但だ、衆法を以て)なり。声色(しょうしき、音とかたち)と見聞するのみにあらず、我起なる衆法なり、不言なる我起なり。不言は不道にあらず、道得(どうて)は言得(ごんて)にあらざるゆゑに。起時は此法なり、十二時(一日二四時間のこと)にあらず、此法は起時なり、三界の競起(きんき、物事が続けて起こること)にあらず。

古仏いはく、忽然火起(こつねんかき)、この起の相待(そうだい、二つのものがお互いに相対関連して存在すること)にあらざるを火起と道取(道得におなじ)するなり。・・・・・」

海印三昧はさらに「滅時唯法滅」と「滅」の解明が続きます。滅には、涅槃と同義の衆法の合成、起滅をこえた世界(「生滅滅已(しょうめつめつい)」「寂滅為楽(じゃくめついらく)」があります。これは『涅槃経』にあることばで、生じて滅することにとらわれなければ、こころ静かな楽しみに至る、という意味です。

この意味の滅に相対すると、常(=絶対)なる 滅に対して、無常なる起ということになります。起とは生滅の世界、無常の世界、縁起の世界のあり方であり、それをここでは「時」ととらえている。ただ起(起也)なのです。

③唯起とはー前後際断の<経歴>

この「ただ起こる」を説明すると、前後際断(ぜんごさいだん)ということになると思われます。前後際断も理屈をつければ「刹那生滅」の諸法の実状、非連続の連続といえます。それはあたかも時間・継起を否定しているかのようにみえるかもしれません。

「前念後念 念念不相応

前法後法 法法不相応」

(一瞬前の観念と一瞬後の観念は、時間的に相対関係にない。一瞬前の事象と一瞬後の事象は、空間的には相対関係にない)である。

これは「現成公案」の巻の一節、「薪と灰の関係」にたとられる生死の問題、冬から春への移り変わりと、われわれに感じられる<時>の経歴(けいりゃく、時間の経過)についての考察につながってきます。

「たきぎはひとなる、さらにかえへりてたきぎとなるべきにあらず。しかあるを、灰はのちに薪はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位(存在のあるがままの姿。真理。)に住して、さきにあり、のちにあり、前後ありといえども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて後あり先あり。かの薪、はひ(灰)となりぬるのち、さらに薪とならざるごとく、人のしぬるのちさらに生とならず。しかあるを、生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆゑに不生(ふしょう)といふ。死の生にならざる、法輪(仏教教義)のさだまれる仏転(ぶってん、説くこと)なり。このゆゑに不滅といふ。生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。たとへば冬と春とのごとくし。冬の春になるとおもはず。春の夏になるとはいはぬなり」『正法眼蔵』「現成公案」の巻より)

(以下、本書では、前後際断にかんする道元の説の事例が、「生死」の巻、「有時(うじ)」の巻などについて続きますが、ここでは省略します。)

以上をまとめてみると、「生・死」「春・夏・秋・冬」「薪・灰」そして「発心・修行・菩提・涅槃」、また「青原・南岳・馬祖・黄檗・百丈等々の諸仏諸相」、かれもわれも、ひともおのれも、すべて時であり、そして有であり、起であり、成である、と説いているわけです。

有時発心ないし発心現成、有時涅槃ないし涅槃現成、というわけです。

(3)無常は仏性なり

①「悉有は仏性なり」

以上のことを念頭におくとき、『涅槃経』の説く「一切衆生悉有(しつう)仏性、如来常住無有変易」を道元はどう解釈したのでしょうか。道元は「悉有は仏性なり」と説いているのです。

悉有は仏性であるから、「仏性の義知らんと思はば、当歓時節因縁(とうかんじせついんねん)、時節若至(じせつにゃくし)、仏性現前(ぶっしょげんぜん)」(『涅槃経』、『正法眼蔵』「仏性」より)

→ここで<しる>とは「ただ知るのみにあらず」、「行ぜんとおもはば、証ぜんとおもはば、とかんとおもはば、わすれんとおもはば」というのです。この説・知・行・証・忘も時節因縁なのです。そこで、仏性まさに「しるべし、時節因縁これなり」、「時これすでにいたるゆゑに仏性現前す。時これ仏性なり」、というわけです。

②本証妙修(ほんしょうみょうしゅ)

以上道元が「悉有は仏性なり」と経文を曲げて読み、「当歓時節因縁」を「〔仏性とは〕当に時節因縁なりと歓(知)すべし」と改読し、「若至」を「既至といはんがごとし」と強弁しているのは、仏性常住の見を打破して、「無常は仏性なり」という六祖慧能のことばをたてるため、「本証妙修」をいわんとするためなのです。

有が仏性である。時は仏性である。仏性常に(いま)現前す。仏性現成それゆえに、仏性は無常であるということなのです。

仏性は無常なるゆえに、仏性現成し、発心・修行・菩提・涅槃するわけです。公案は現成せしめざるべからず、現成せるとき公案あり、なのです。

「ゆたかにそなはれといへども、修せざるには現はれず、証せざるにはうることなし」(『正法眼蔵』「弁道話」より)。修・証、これ有なり、時なり、時節因縁なり、無常なり、というわけです。

③いまの行持(道元の無常観のまとめ)

道元が最後にいわんとするところは、結局本証妙修の修であり、行持であるわけです。行持の無限、無窮(むぐう)であること、それが前後際断せる「いま」の連続以外にないことなのです。

「かの行持を見成(けんじょう、現成に同じ)する行持は、すなわちこれ、われらがいまの行持なり、行持のいまは、自己の本有元(本)住(ほんぬげんじゅう)にあらず。行持はのいまは自己に去来出入(こらいしゅつにゅう)するにあらず。いまといふ道(ことば)は行持よりさきにあるにあらず、行持現成するをいまといふ」」(『正法眼蔵』「行持」上より)。

これに先立って、道元は「縁起は行持なり、行持は縁起せざるがゆゑにと、工夫参学を審細にすべし」と言い切っています。

無常観が、いまの行持に結論づけられるところに、道元の意図がはっきりと知られます。「生死事大(しょうじじだい)無常迅速」(時は過ぎゆく、命は短い)が「勿放逸(もつほういつ)」(怠ってはならぬ)を導き出すのは仏教の正統なのです。

今回で終える予定でしたが、かなり長くなりましたのでここで止めます。

あとは、無常に関する補足の説明と、まとめをすこし整理して、次回は本当に締めたいと思います。

今回は、道元の無常観の解析の部分で非常に難解です。私もよく分からない部分が多々あるのですが、かまわず整理してみた、というのが正直なところです。

そんなこともあって、(3.4.道元の思想の核ー「無常」「起」-)で、まず結論と思われる部分を先に整理してみました。それと、

最後の(3.5.-(3)-③いまの行持(道元の無常観のまとめ))で、道元の思想が何とか理解できる気がします。