<1000年間の衰退期>

750年に成立したアッバス朝は、第5代カリフのハールーン・アッ=ラシードの時代に最盛期を迎えた。在位期間は786年~806年である。バグダードは「全世界に比肩するもののない都市」に成長した。しかし繁栄の期間は短く、800年代になると各地に地方政権が成立し、バグダードは中央政府としての機能を失った。アッバス朝のカリフは名目的存在にすぎなくなった。それに伴い、首都バグダードは徐々に衰退した。以後千年間、バグダードは再び首都となることがなく、繁栄を取り戻すことはなかった。アッバス朝の衰退後、現在イラクと呼ばれる地域は荒廃し、文明とほど遠い地方になった。

1970年代のバグダードは千年の眠りから覚めたようだった。やっとイラクは豊かな国になった。1000年間の貧しさに別れを告げ、文明国として復活へと向かった。メソポタミアは紀元前3000年から、紀元後900年まで、文明の中心だった。この間実に4千年である。フセインが自らをネブカドネザル2世に比したのも、見当違いではない。

イラク各地の遺跡や出土品に匹敵するものは、世界のどこを掘っても出てこない。紀元前2千年より前の高度な文明は、エジプトとメソポタミアでしか発見されていない。

<イラク考古学>

聖書関連の考古学は19世紀に始まっており、聖書に登場するバビロニアの遺跡を求めて、イラクに向かうことがブームになった。西洋人は聖書を通して、古代都市バビロンの名を子供の頃から知っていた。考古学のブームに一般の人も乗った。彼らは学問的関心からではなく、宝探しが目的だった。しかしそのため、地元の人が、古いものがお金になることを知り、発見を促進した。

<イスラエル王国の分裂>

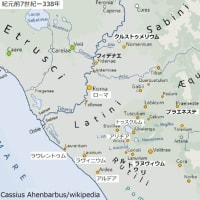

ソロモンの死後、10部族がイスラエル王国(北王国)として独立し、南のユダ王国(南王国)から分離した。

紀元前830年のシリア

(地図の説明)

①地図の中央を、北から南にヨルダン川が流れ、死海に流れ注いでいる。死海は地図の下方の薄青色の部分である。死海の南端にエドム王国がある。黄色で示されている。首都は有名なペトラである。

②死海の西側が南王国ユダである。明るい黄緑色で示されている。

③死海の東側がモアブ王国である。本文には関係ないが、古代イスラル史にしばしば登場する。

④ヨルダン川の西側が北王国イスラエルである。濃い緑色で示されている。

⑤ヨルダン川の東側に2つの国家がある。北がアラム王国である。首都はダマスカス。濃い緑色で示されており、北王国と区別がつかない。南がアンモン王国である。

⑤紀元前830年には、アッシリアはまだシリアに進出していない。地図の上端に青色で、わずかに示されている。アラム王国の北側。

紀元前721年、アッシリアの攻撃により首都サマリアが陥落し、北王国は滅亡した。

南部のユダ王国はアッシリアの貢献国として存続した。

<ユダ王国の滅亡>

南のユダ王国は、新バビロニアのネブカドネザル2世から2度の攻撃を受け、2度敗北した。一度目は紀元前597年で、エルサレムは降伏し、朝貢の義務を受け入れた。しかし紀元前586年に反乱をおこし、再び敗北し、最終的に滅んだ。

[ 紀元前597年、1回目の敗北 ]

ユダ王国は、エジプトとシリアの境界に位置し、辺境の地であり、これまでかろうじて独立を維持してきた。またエルサレムは山上にあり、防備を施しているので、難攻不落である。かつて大国アッシリアの攻撃を退け、条件交渉に持ち込んだ。アッシリアに貢納することになったが、首都を守り抜いた事実は残った。

しかし新バビロニアの軍事力は格段に進歩していた。

ネブカドネザル2世の作戦計画は周到であり、投石器で石を放ち、数千人の弓兵が一斉に矢を放つた。45の攻城塔を城壁に立てかけ、金属の防具を身に着けたバビロニア兵が城内になだれこんだ。

王は戦死し、王子エホヤキンと約1万人のイスラエル人が捕虜となり、バビロニアに連れ去られた。これが第一回の捕囚と呼ばれる。

[ 二回目の敗北=滅亡 ]

10年後、従順を見込まれて王位につけられていたゼデキア王が、反乱する。ネブカドネザルはエルサレムの城壁をとり崩し、ソロモンの神殿を破壊した。前586年、ユダ王国は滅亡した。捕虜となった市民は再び、バビロンに連れて行かれた。

<バビロンの捕囚>

バビロンに連れてこられたイスラエル人は「故郷を追われ、異国の地でわが神を讃える歌を歌っても、むなしいだけだ」と嘆いた。

「バビロンの捕虜」は悲劇として語られるが、それはエルサレムが滅んだこと、故郷を追われたことについてであり、バビロンでの生活はしごく普通であった。ネブカドネザルにとって市民を土地から切り離すことで、目的は達成された。

バビロンのイシュタル門

(写真 ) wikipedeia

バビロンに来たイスラエル人たちは、古代都市の壮大な建造物に圧倒された。当時バビロンは繁栄しており、古い伝統を有する大都市だった。

イスラエル人たちは、建物の壁に彫られた生き物の像から強い印象を受けた。建造物の最大のものだったバベルの塔を、聖書に書き残した。この話は、近代の聖書の読者の間でも有名であり、バベルの塔の遺跡を現地で探すことが考古学の課題となった。しかし、現在に至るも発見されていない。バベルの塔は、ユダヤ人が現地で見たものではなく、伝説に聞いたものかもしれない。

民族の神を信仰し、自分達は特別の民族だとユダヤ人たちは信じていたが、バビロニアの文明の偉大さを認めざるを得なかった。そしてこのことは、旧約聖書の編さんに影響を与えた。バビロニアの文学や歴史が旧約聖書に取り入れられた。「アダムとイブ」「ノアの方舟」はこの時期に書かれた。したがって創世記は、バビロンに伝わる話として、旧約聖書の最後の方に置かれるべきである。エルサレム滅亡とバビロン捕囚の次が「創世記」となる。しかし、聖書の編さん者は、歴史よりも民族の神話を優先した。本来聖書の冒頭である「出エジプト記」の前に、「創世記」を持っていった。

<紀元前1000年より前のことは、わからなかった。>

アッシリア・バビロニアはイスラエルにとって脅威だったので、旧約聖書にしばしば登場する。聖書の読者である西洋人の間では関心が高かった。考古学は聖書に関するものが中心だった。

1901年にハムラビ法典が発見され、1940年にシュメール語が解読され、アッシリア以前の歴史があるらしいとわかったが、紀元前1000年以前の歴史については、ほとんど知られていなかった。紀元前2500~紀元前1000年について、歴史の全貌が明らかになるのはずっと後である。粘土板がぞくぞくと発見され、シュメールについて理解されるようになり、シュメールに対する関心が深まった。聖書考古学とは別に、シュメール考古学が誕生した。メソポタミアには紀元前2500年以来、書かれた歴史があり、その長い歴史の最後にネブカドネザル2世が登場した。在位期間は紀元前605年 ~紀元前562年である。

アッシリア・新バビロニアは文明国であり、大国だった。その時代、イスラエルは数ある小国のひとつにすぎなかった。しかしイスラエルは民族の歴史が書かれた文書を保存し続けた。

<アッシュールバニパルの図書館>

アッシリアの偉大な征服王アッシュールバニパルは教養があり、文書の収集に情熱を持っていた。シリア・メソポタミア全域の文書史料を収集し、膨大な図書館をつくった。この図書館は、オリエント世界の知識の集大成だった。有名なアレクサンドリア図書館の先例となった。

アッシュールバニパルの在位期間は紀元前668年 - 紀元前627年頃である。

ライオン狩り(前645 ~ 前635年)

しかし、アッシュールバニパルの図書館は首都ニネヴェが滅んだ後、地に埋もれてしまった。

近代の西洋人にとって、アッシリアについての独自資料は存在しなかった。聖書によってわずかに知るのみとなった。バビロニアについても同様で、聖書とギリシャ人が伝えること以外知らなかった。現地の豊富な記録は地下に眠っていた。

1849年にアッシュールバニパルの図書館の一部が発見され、以後発掘が進み、かなりの部分が発見された。古代オリエントの研究はこの図書館の史料の解読に大きく依存しており、古代史を語る上で欠く事のできないものとなっている。

<命取りとなったイランとの戦争>

フセインが「バビロニア王国再興」を夢見た期間は短かった。たった10年で、彼の夢はしぼんでしまった。

1980~88年のイランとの戦争によって25万人以上のイラク兵が戦死した。戦費によて国家財政は破綻し、クェートその他の湾岸諸国からの借金はふくらんだ。この借金問題が、1990年のクェート侵攻の原因になった。

フセインは軍人としての経験がなく、戦争指導に関する意見の違いから、軍将校との間の溝が深まった。サダム・フセインは軍将校によるクーデターを恐れるようになった。この頃から、サダムの恐怖政治と残酷な処刑が始まった。

イランとの戦争が1988年にやっと終わると、1991年に湾岸戦争になった。湾岸戦争の原因は、イランとの戦争によって膨大となった戦費がフセインを押しつぶしたからである。

第一次大戦後のフランスもドイツのルール地方を占領した。ルール地方は石炭と鉄鋼の産地であり、ドイツ最大の工業地帯である。このことでフランスはあまり非難されないが、ルール地方占領は、見境のない破廉恥行為と言ってよい。戦争は国の経済を破壊する。フセインがクェートを占領したことは、フランスがルールを占領したのと同じ動機による。

1991年の湾岸戦争後、8年間イラクは経済制裁を受け、石油が売れず、国民は貧窮した。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます