2016年9月訪問

<ワシントン 国立自然史博物館の入口>

上記でわざわざ1階と書いたのは、有名なホープダイヤモンド等がある2階に上がらなかったからである。ちょうど私が行った時、2階に上がるエスカレータをシークレットサービスが遮るように立っていた。そして誰も上がっていかなかったので、外の厳戒態勢と関連して、上へいけないのだと思ってしまった。そこで1階のみを回ることにした。

入って真正面にあるのがゾウのはく製。ずっと昔、ニューヨークの自然史博物館に行った時 大型恐竜の絡み合う骨格模型を見ていたので、おや地味なのだなと第一印象で思った。でも、やはり足元から見上げれば迫力あるし、何よりも生き生きしている。続く部屋も明るい部屋、白い背景の元でいろんな動物のはく製をリアルに見せている。

<博物館入口のゾウのはく製 >

その隣が海洋生物の展示で、目玉の一つが大きなクラゲだった。やはり明るい部屋で、対象を隅々まで詳細に見せようとしているのが徹底している。普通こういった展示はやや古い建物でやや暗い照明の中で見るという印象が強かったが、こういった明るいリアルな展示もなかなかいいと思った。

<クラゲ カツオノエボシ?の展示>

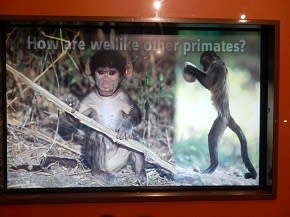

私がここでいいなと思ったのは、人類の進化の展示。

まず、ヒト(類人猿から人類)とサルとの違いの展示がある。ここで主張されていたのは、「ヒトもサルも道具を使うことは出来る。でもヒトは道具を作ることは出来るが、サルは道具を作ることは出来ない。」

サルの使う道具の例が示されていた。硬い実を割る石、サルは適当な石の材質と形を選択することはできるが、そのままの形状で使用する。

チンパンジーが蟻塚などから昆虫をひっかけて、食べる木の枝の道具。適当な形の枝を選んで、細かい枝は払ったものを利用するが、曲げて形を変えて使用することはない。

<蟻塚のアリを枝で引き出している 写真右は、硬い実を石でわる様子>

<左 チンパンジーの槍(特に加工なし)、 中央 蟻塚で使った枝、 右 硬い実を割る石>

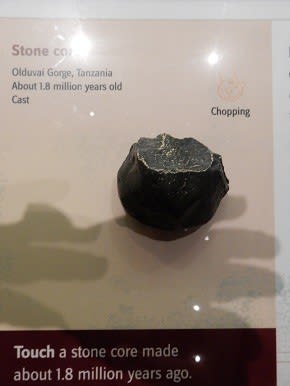

<類人猿利用の初期石器(平面の部分を割って作っている ある程度進展してからの手斧>

<石器の製作 そして 石器で切断した骨>

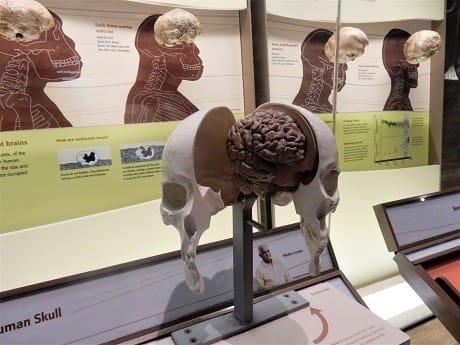

そして類人猿と現人類の骨格の違いの展示。

続いて脳の発展の展示。充実した展示だった。

<写真ではわかりにくいが、類人猿骨格に現人類の身体が投影されている。>

<脳の大きさ および形の変化>

一階には恐竜の展示がされるということだったが、改装中で入れなかった。しかし少数の恐竜の展示はなされていた。その1例がチラノザウルス、手に触れそうな距離で見る感じ。アメリカ自体が恐竜の化石の大産地であることが羨ましい。もう今は恐竜のエリアは開放されているのだろう。きっとここ最近の羽毛恐竜のコンセプトも入っているに違いない。行けるチャンスがあれば、行ってみたい。

チラノザウルスの化石

最後に有機ELを使った地球 ジオコスモスの展示。日本の科学未来館にもある。この時は地球の海洋環境(海流や大気の動きなど)を展示していた。科学未来館のものは、かなり高いところにあり、静かに地球の移ろいを見ていく感じだが、こちらのはかなり近いところにあって、映像の変化もダイナミックである。それを子供よりも働き盛りの人がじっと見ている。

<ジオコスモスの展示>

今回は1階のみ、それも不完全な展示状況の中での訪問だったので、残念だった。それでもアメリカのこういった博物館の展示コンセプトが理解でき、とてもよかった。すなわち自然史といっても過去の倉庫に積み上げるのではなく、現在を正しく理解し未来へ役立つものを引き出そうとしている。そのために展示は近さおよびリアルを追求し、説明は丁寧かつ直感的で、時間軸をちゃんと意識させている。こんな博物館が首都のど真ん中で、無料で入場可能なのがアメリカの強さである。

今回の展示では、ヒトとサルの違いの展示が特に有益だった。お話では聞いていたが、こんな感じで明確に説明を見たのは初めてだった。しめしめと私の話のタネに使わせていただいた。

<訪問時期が2016年9月のため、内容は変わっている可能性があります。特にこういった科学博物館系は、ガラリと変わったりします。>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます