訪問日:5月3日

連休はいろいろと面倒なことがあって動きにくかったが、せめて1か所くらいはでかけようとのことで常滑まで行ってきました。そこでINAX ライブミュージアムにはいり、やきものの散歩道を半分弱歩きました。

今回はライブミュージアムについて紹介する。これはINAXの企業博物館。

下記の写真は、工場の象徴である焼き物用の煙突と、総合受付のある資料館

0.全般

車は混むとおもい、名鉄で出かけた。その分常滑駅からはタクシーを使い、ライブミュージアムへ行った。大体5分程度で到着。

着くと、煉瓦製の大きな煙突がそびえていた。焼き物を焼く窯の煙突である。

ここは衛生陶器で有名なINAX、現在LIXILの焼き物にかかわる展示と体験のミュージアムで、下記の建物の構成となっている。下記の下側3つが、土をこねたり焼いたり色をつけたりする体験館。当然ながら時間がないので、上の3つの見学のみ実施した。

・窯のある広場 資料館

・世界のタイル博物館

・建築陶器の始まり館

・土・どろんこ館

・陶楽工房

・やきもの工房

1.窯のある広場 資料館

チケットを購入する建物。中は土管を焼く大きな窯があり、その中で迫力あるプロジェクションマッピングを実施している。その周囲に常滑の焼き物の歴史やINAXが製造してきたもの、特に土管を中心とした歴史が並べられていた。土管の製造機がなかなか面白かった。

INAX自体は下記のように発展してきている。

・1887年 陶管(土管)製造

・1924年 タイル製造 (現在世界一の生産量

・1954年 衛生陶器(トイレの陶器)

・2001年 アルミ建材企業をグループ化

下の写真は、土管を焼く窯。上から見る。

中のプロジェクションマッピングをスローシャッターで撮ったもの。ブレたが、見ている人に焔が襲い掛かってくるような迫力のあるもの。右はそこで焼かれた土管で 少し形が変わっているもの。

土管の形を作る機械。土を押し出し円筒状に形をつけるとともに、両端の形状をくっつける。

2.世界のタイル博物館

タイルの歴史、各国のタイルが並べられている。

最初はエジプトやメソポタミアの日干し煉瓦に始まる。それがオリエントおよびヨーロッパに伝わり、また海陸のシルクロードを介して、中国へと伝わった。

オリエントで建築の装飾に使われていたタイルのブルーが美しい。

ヨーロッパは、イスラムに支配されていたイベリア半島から各地に広がり、それぞれの国で個性的なタイルが作られていたことがわかった。

下の写真は、オリエントの古代のタイル。

ペルシャなどで美しいドームの建物が作られたが、その内面にはカラフルなタイルが貼られた。それが明り取りからの光の動きにで、様々に輝く。

まず昼の状態。

夕刻の状態

トルコの16世紀のタイル

イスラムを追放した後のイベリア半島の18-19世紀のタイル

オランダのタイル。中国の青磁の影響がある。

イギリスの暖炉用のタイル

スペイン、オランダ、イギリスと、海洋で派遣を握った国家が、タイルで新しい潮流を作ってきたのは興味がある。

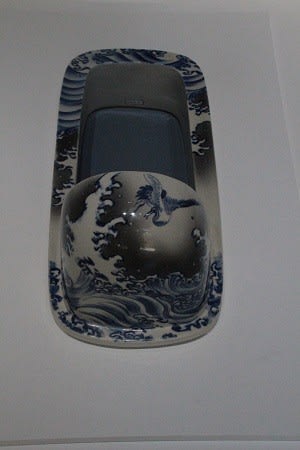

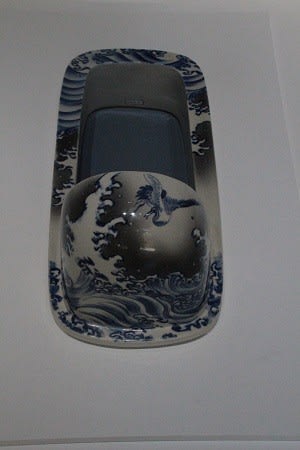

INAXらしくトイレ用の陶器のコレクションが常設展示されていた。青磁や白磁でこういった大きいものをちゃんと焼くのは大変だっただろう。意匠も素晴らしく、こういったのが隠れた贅沢である。

高級ブランドの衛生磁器。意匠が素晴らしい。

つっかけも陶磁器。

3.建築陶器の始まり館

明治以降の代表的な石造りの建物では、焼き物が重要なアクセントとして使われている。それらが展示されていた。

下はライト設計の帝国ホテルに使われていた焼き物、および京都府立図書館の焼き物

4.その他

どろんこ館や陶楽工房では多くの人が作品を作っているのを外から眺めた。どこかの館に純金塗装の便器があった。純金の重量は10数グラムとのこと。2010年の上海万博で「きれイ、かわいイ、きもちいイ」というイメージで展示され、くじ引きで当選した人が使用できたとのこと。

5.感想

INAX(現 LIXIL)は、TOTOとともにノリタケグループの中で建設分野の陶磁器に特化してっ活動している。タイルは世界一の生産量を誇るし、TOTOと合わせると衛生陶器は日本で独占的なシェアをノリタケグループが持っているということになる。

最初は土管のメーカーから技術開発によって伸びてきた企業であるということがわかった。それに加え、地元の人、及び国民への還元として立派な博物館を作った。立派な企業と思う。

連休はいろいろと面倒なことがあって動きにくかったが、せめて1か所くらいはでかけようとのことで常滑まで行ってきました。そこでINAX ライブミュージアムにはいり、やきものの散歩道を半分弱歩きました。

今回はライブミュージアムについて紹介する。これはINAXの企業博物館。

下記の写真は、工場の象徴である焼き物用の煙突と、総合受付のある資料館

0.全般

車は混むとおもい、名鉄で出かけた。その分常滑駅からはタクシーを使い、ライブミュージアムへ行った。大体5分程度で到着。

着くと、煉瓦製の大きな煙突がそびえていた。焼き物を焼く窯の煙突である。

ここは衛生陶器で有名なINAX、現在LIXILの焼き物にかかわる展示と体験のミュージアムで、下記の建物の構成となっている。下記の下側3つが、土をこねたり焼いたり色をつけたりする体験館。当然ながら時間がないので、上の3つの見学のみ実施した。

・窯のある広場 資料館

・世界のタイル博物館

・建築陶器の始まり館

・土・どろんこ館

・陶楽工房

・やきもの工房

1.窯のある広場 資料館

チケットを購入する建物。中は土管を焼く大きな窯があり、その中で迫力あるプロジェクションマッピングを実施している。その周囲に常滑の焼き物の歴史やINAXが製造してきたもの、特に土管を中心とした歴史が並べられていた。土管の製造機がなかなか面白かった。

INAX自体は下記のように発展してきている。

・1887年 陶管(土管)製造

・1924年 タイル製造 (現在世界一の生産量

・1954年 衛生陶器(トイレの陶器)

・2001年 アルミ建材企業をグループ化

下の写真は、土管を焼く窯。上から見る。

中のプロジェクションマッピングをスローシャッターで撮ったもの。ブレたが、見ている人に焔が襲い掛かってくるような迫力のあるもの。右はそこで焼かれた土管で 少し形が変わっているもの。

土管の形を作る機械。土を押し出し円筒状に形をつけるとともに、両端の形状をくっつける。

2.世界のタイル博物館

タイルの歴史、各国のタイルが並べられている。

最初はエジプトやメソポタミアの日干し煉瓦に始まる。それがオリエントおよびヨーロッパに伝わり、また海陸のシルクロードを介して、中国へと伝わった。

オリエントで建築の装飾に使われていたタイルのブルーが美しい。

ヨーロッパは、イスラムに支配されていたイベリア半島から各地に広がり、それぞれの国で個性的なタイルが作られていたことがわかった。

下の写真は、オリエントの古代のタイル。

ペルシャなどで美しいドームの建物が作られたが、その内面にはカラフルなタイルが貼られた。それが明り取りからの光の動きにで、様々に輝く。

まず昼の状態。

夕刻の状態

トルコの16世紀のタイル

イスラムを追放した後のイベリア半島の18-19世紀のタイル

オランダのタイル。中国の青磁の影響がある。

イギリスの暖炉用のタイル

スペイン、オランダ、イギリスと、海洋で派遣を握った国家が、タイルで新しい潮流を作ってきたのは興味がある。

INAXらしくトイレ用の陶器のコレクションが常設展示されていた。青磁や白磁でこういった大きいものをちゃんと焼くのは大変だっただろう。意匠も素晴らしく、こういったのが隠れた贅沢である。

高級ブランドの衛生磁器。意匠が素晴らしい。

つっかけも陶磁器。

3.建築陶器の始まり館

明治以降の代表的な石造りの建物では、焼き物が重要なアクセントとして使われている。それらが展示されていた。

下はライト設計の帝国ホテルに使われていた焼き物、および京都府立図書館の焼き物

4.その他

どろんこ館や陶楽工房では多くの人が作品を作っているのを外から眺めた。どこかの館に純金塗装の便器があった。純金の重量は10数グラムとのこと。2010年の上海万博で「きれイ、かわいイ、きもちいイ」というイメージで展示され、くじ引きで当選した人が使用できたとのこと。

5.感想

INAX(現 LIXIL)は、TOTOとともにノリタケグループの中で建設分野の陶磁器に特化してっ活動している。タイルは世界一の生産量を誇るし、TOTOと合わせると衛生陶器は日本で独占的なシェアをノリタケグループが持っているということになる。

最初は土管のメーカーから技術開発によって伸びてきた企業であるということがわかった。それに加え、地元の人、及び国民への還元として立派な博物館を作った。立派な企業と思う。

ノリタケの創業の頃にさかのぼると同じグループ内の会社だったのが今はいろいろあるんですね。知りませんでした。

壱岐·対馬はゴールデンウィークなのに、人が少なく助かりました。

ノリタケグループの影響力は愛知県ではすごいです。

LIXCILもTOTOも傘下です。

このINAXは伊奈さんの事業を会社化するにあたって、ノリタケから大倉さんが社長としてやってきました。この大倉さんは独立して大倉陶器を作った方のはずです。