獣脚類を中心とした恐竜イラストサイト

肉食の系譜

トルボサウルス1

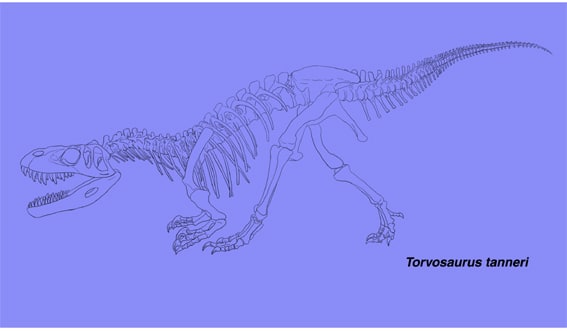

多くの恐竜ファンにとって、展示されている復元骨格のうち、どの部分が実際に発見されていて、どの部分が推定なのかということは、基本的に重要な関心事であると思うが、明確に示されていることは少ない。実際に見つかっている部分が少なく、大部分が近縁の種類に基づく推定である場合、「なあんだ、ほとんど作り物か」とがっかりされる(夢をこわす?)のを恐れて説明しないのだろうか。もしそうだとしたら、それは実は逆効果ではないだろうか。明らかに推定を含んでいる全身骨格に、何の説明もされていないと、実際に見つかっている部分でさえ信用できなくなってしまう。あるいは逆に、推定で作られた部分を、その種類の特徴と信じて一所懸命にスケッチする人もいるだろう。骨格図に色分けでもして示されていれば、少なくともこの部分は信頼できるんだな、と納得できるはずである。例えば四川省のスゼチュアノサウルスなども、昔はぎこちない感じのキャストだったが、模型制作技術が向上したのか、最近は妙にきれいな全身復元骨格が展示されるようになった。中型の獣脚類であるという以外に、どこをどのように信頼していいのか、かえってわからない。

トルボサウルスは、日本では2002年の恐竜博で初めて全身復元骨格が展示された。このときネット上には大変美しい、すばらしいという声とともに、どうも作り物っぽいという意見もあった。私も、下顎の形状などがのっぺりしていて、なにか「木製家具」の部品のような印象があって気になった。恐竜博の図録では一部の骨がイラストに示されているが、頭骨が(本文に特徴が書いてあるのに)示されていない。研究史を通じてどのくらいの骨が発見されているのだろうか。

トルボサウルスは、ジュラ紀後期に北アメリカ(コロラド、ユタ、ワイオミングの各州)とヨーロッパ(ポルトガル)に生息したメガロサウルス類で、コロラド州ドライ・メサ採掘場から発見され1979年に記載された。ブリガムヤング大学のチームによって1972年から12期にわたり発掘が行われたが、トルボサウルスの化石はほとんどが第1期に採集された。関節していない状態で、区別できない同じ大きさの大型の2個体と、やや小さい1個体の3頭分の骨格が含まれていた。Galton and Jensen (1979)により完模式標本とされたのは前肢の上腕骨、撓骨、尺骨で、撓骨・尺骨の長さが上腕骨の約1/2しかないことは特徴の一つである。

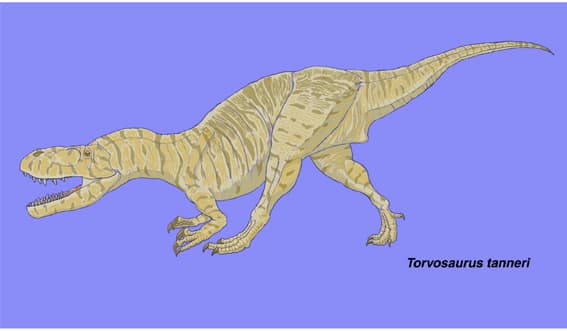

トルボサウルスは、全長9メートルに達する大型でがっしりしたメガロサウルス類である。頭骨は中程度に長く、丈の高さが長さの約40%と推定されている。吻の先端は尖っている。前上顎骨に3本、上顎骨におそらく13本、歯骨におそらく13本の歯がある。上顎骨は背腹に高く、大きな癒合した歯間板が発達している。前眼窩窓の前方にはmaxillary fenestraなどの穴はない。ほとんどの仙前椎(頸椎と胴椎)が後凹型で、プレウロシールがあり、腹側に強いキールがある。腸骨は長く、丈が低い。恥骨の先端は少し膨らんだブーツをなす。前肢は短く、特に前腕が短い。

Galton and Jensen (1979)が最初に記載したときには頭骨を構成する骨は見つかっていなかったが、その後かなりの骨が発見され、頭骨の復元がなされた。Britt (1991)の時点で実際に発見されている骨は、前上顎骨、上顎骨、涙骨、後眼窩骨、頬骨、方形骨、歯骨の前半部分である。これらの骨はいずれも関節状態では見つかっていないが、涙骨以外は同一個体または同じ大きさの2個体のものと考えられている。特に前上顎骨と上顎骨はぴったりとフィットすることから、左右の頬骨は重なって見つかったことから、同一個体と考えられる。しかし上顎骨の後端は欠けていて涙骨や頬骨とつながっていないので、吻の長さや頭骨の長さと高さの比率は、ある程度誤差を含むはずである。展示された復元骨格の頭骨は、Britt (1991)の復元図にかなり忠実につくられている。そして、下顎の後方の骨(上角骨、角骨、関節骨など)は見つかっておらず、推定で作られている。下顎に不自然さを感じたのは妥当だったわけである。復元された頭骨の長さは1180 mm、高さは450 mmに達する。

前上顎骨はよく保存されており、体部は平行四辺形である。最近は図鑑等でも表現されているように、トルボサウルスの吻の先端(鼻孔より前方)は斜めになっている。前上顎骨の腹側縁と前縁のなす角度(premaxillary angle)は、トルボサウルスでは約55°であり、ケラトサウルスでは約80°、アロサウルスでは約72°であるという。この角度が小さいことはメガロサウルス類に共通した特徴のようで、エウストレプトスポンディルスやドゥブレウイロサウルスでもそうなっている。

多くの獣脚類では前上顎骨に4本の歯があるが、トルボサウルスの前上顎骨には3本しかない。これは他にはケラトサウルスにしかみられない特徴である。発見された前上顎骨には萌出した歯は保存されていないが、歯槽の形から前上顎骨歯はかなり大きく、断面は楕円形で、上顎骨や歯骨の歯とあまり変わらない形だったらしい。また前上顎骨歯は、ケラトサウルスと同様に互いに重なって並んでいる。

上顎骨は鼻骨突起の半分と後方の部分が欠けていたが、腹側縁はわずかにカーブしている。萌出した歯は保存されていないが、10個の歯槽が保存されており、部分的に欠けた11個目がある。全体の形から上顎骨歯は約13本と推定される。2番目から6番目の歯は大きく同じくらいのサイズで、他はより小さい。鼻骨突起の側面にある稜線が下方へ、次いで後方へカーブして前眼窩窩の前縁のカーブとなるが、トルボサウルスではこの下方へ曲がり始める位置(よってコーナーの位置)がアロサウルスやケラトサウルスよりも高いという。またアロサウルスでは前眼窩窩にmaxillary fenestraがあるが、トルボサウルスにはない。ただしトルボサウルスでは貫通した穴はないが、かなり深い窪みdepressionはある。この状態は獣脚類の原始的な状態をとどめているのだろうとしている。メガロサウルス類の中でもドゥブレウイロサウルスやアフロヴェナトルでは前眼窩窩に2つの穴がある。

涙骨の前方突起(鼻骨突起)は先細りで前端には指状の突起があるが、腹方突起(頬骨突起)の先端は幅広い扇形に拡がっている。背後方部分には、多くの獣脚類のものよりも小さい、粗面のある突起があるが、いわゆる涙骨角というほどの突起はない。また涙骨の頬骨突起は2枚の板を重ねたような構造をしているが、アロサウルスでは外側の板lateral bladeの方が幅広いのに対して、トルボサウルスでは内側の板medial bladeの方が幅広い。後眼窩骨の頬骨突起はアロサウルスよりも長く、上部2/3の断面はL字型で、下部1/3の断面はU字型である。

下顎の歯骨は、歯の生えた部分の大部分が保存されており、最初の9個の歯槽がよく保存され不完全な10個目がある。1本の萌出した歯といくつかの萌出していない歯がある。正確な歯の数は不明だがおそらく約13本と推定される。歯骨の上縁はかなりまっすぐで、下縁はゆるやかにカーブしている。歯骨の側面には、上縁に平行に一列の孔が並び、他にも歯骨の前端付近に多くの孔がある。1番目の歯槽には成長中の歯があり、その形態をみるとアロサウルスのように断面がD字型ではなく、またケラトサウルスのような内側の縦の稜線もない。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )