京都府立植物園の東隣りに、陶板画による美術館がある。信楽で焼いた陶板画は風雨の影響も無く、屋根の無い美術館である。

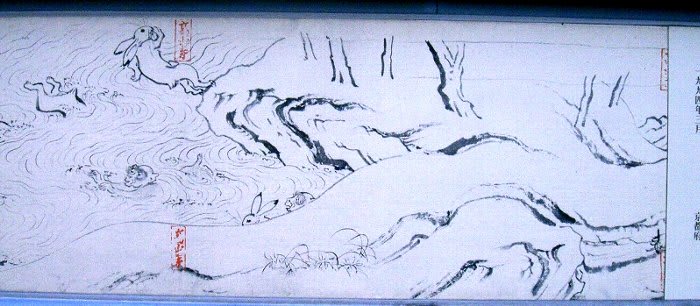

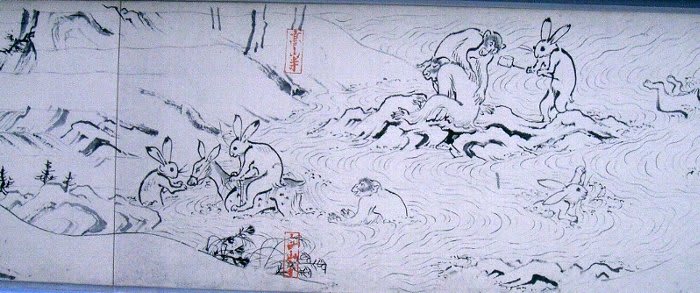

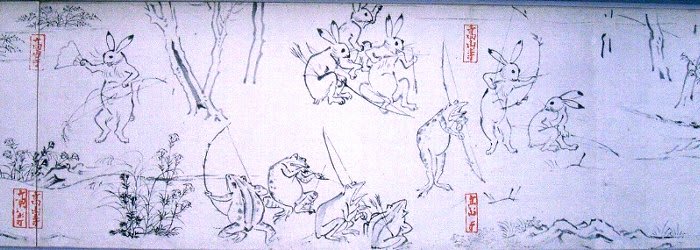

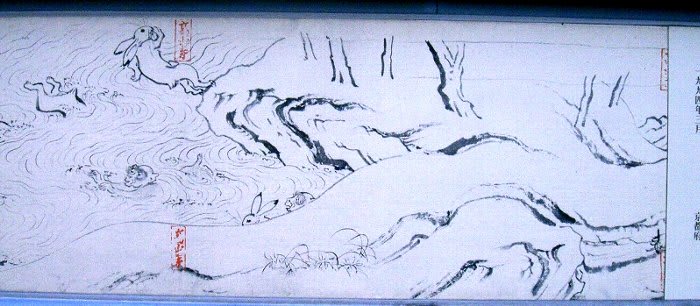

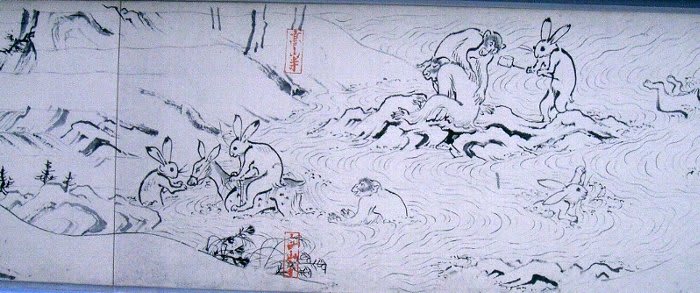

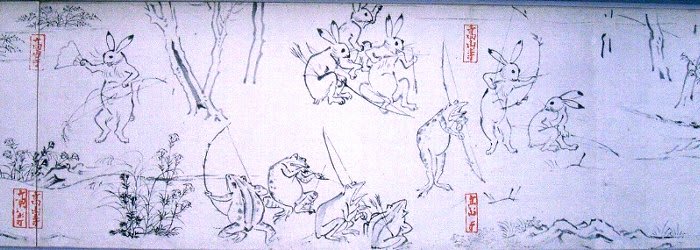

ここに、鳥羽僧正筆と言われる鳥獣人物戯画が展示されている。甲乙丙丁の4巻のうち甲・乙だけであるが、一緒に見られるのは壮観である。

実物の2倍の大きさで長い傾斜の床の壁に展示してある。学校の教科書には必ず一部分が出てくる絵であるが、ここではすべてを見る事が出来る。

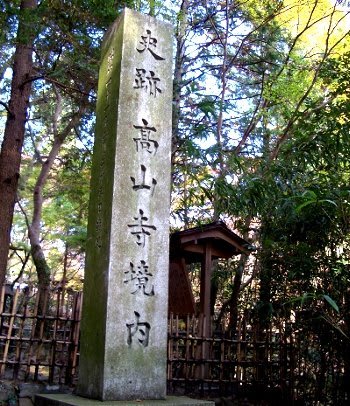

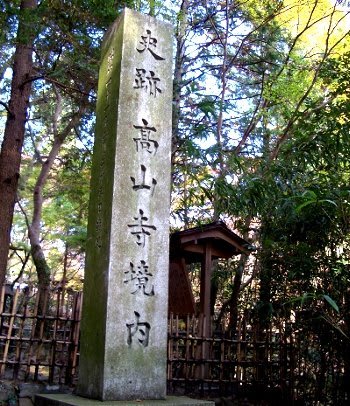

人物戯画の描かれた巻物は、嵐山の奥の栂尾高山寺所蔵である。

左:高山寺の境界標識

右:高山寺の国宝の建物石水院の縁先である。この堂宇に保存されていた。

写しが展示されている。本物は、確か国立博物館だったかに保管されている。甲巻、乙巻、丙巻、丁巻であるが、一、ニ、三、四になっている。

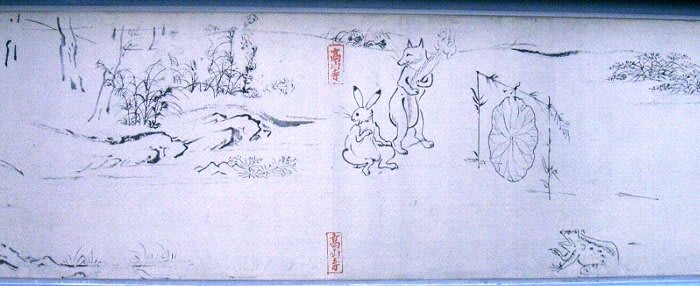

戯画の説明が貼付してあった。巻物なので区切りが難しいが、9つの場面で役割を演ずる動物名が書いてある。

じっくりと見ていただくと、面白さが倍増します。

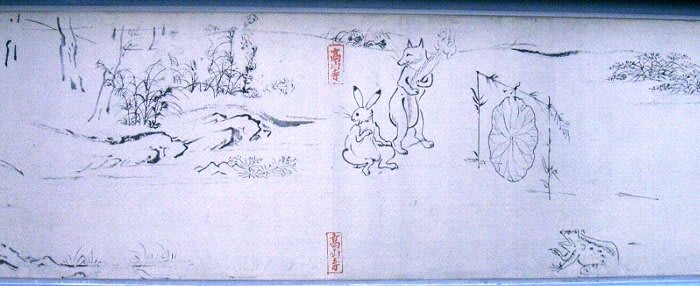

水浴をしています。

弓競技です。蓮の葉の的です。

ここに、鳥羽僧正筆と言われる鳥獣人物戯画が展示されている。甲乙丙丁の4巻のうち甲・乙だけであるが、一緒に見られるのは壮観である。

実物の2倍の大きさで長い傾斜の床の壁に展示してある。学校の教科書には必ず一部分が出てくる絵であるが、ここではすべてを見る事が出来る。

人物戯画の描かれた巻物は、嵐山の奥の栂尾高山寺所蔵である。

左:高山寺の境界標識

右:高山寺の国宝の建物石水院の縁先である。この堂宇に保存されていた。

写しが展示されている。本物は、確か国立博物館だったかに保管されている。甲巻、乙巻、丙巻、丁巻であるが、一、ニ、三、四になっている。

戯画の説明が貼付してあった。巻物なので区切りが難しいが、9つの場面で役割を演ずる動物名が書いてある。

じっくりと見ていただくと、面白さが倍増します。

水浴をしています。

弓競技です。蓮の葉の的です。

が、もっと下調べしてから行けばよかったと

思いますねー。

鳥獣人物戯画については、ほんのちょっとだけ

講義を受けたことがあります。今では当たり前の、

笑った時の目を半円の線で表すことをしたのは、

この作品が世界で初めてだと聞かされた時は

何だかビックリしてしまいましたー!

教科書に載るのも納得ですよね…。

また違う所へ行った感想、期待してます

こんな昔に、人を動物に置き換えて、戯れ絵を描く感覚は、かなり新鮮な柔ら頭のお坊さんだったでしょう。

お坊さんは話が上手ですが、この鳥羽僧正覚猷(かくゆう)さんも、さぞや楽しい話を聞かせてくれたかもしれませんね。

自分のお説教の時に活用したと思います。

原本が幅30cmで長さが11.5mで、かなり長いので、このテーマでblogが数回は続くと思います。

地下鉄に乗って見に行ったほうが早いかもしれませんね。

新しくblogが始まったようで、楽しく頑張ってください。

うま過ぎて、たどたどしいところがないのが、味わいに欠ける感じがするほどですヨ~。

この溌剌とした動物の動きは、躍動感がありませんか。

擬人化された、当時の人にとっては新鮮な、滑稽な絵であったことでしょう。