平成25年9月21日三連休の初日、まだまだ残暑が残る中、何度目かの鎌倉散策に行ってきた。

今回は、鎌倉五山(臨済宗の格式の高い寺、建長、円覚、寿福、浄智、浄妙のこと)に行きたいと千ちゃんがいい、私は以前読んでいたく感動した「鎌倉ミステリー紀行」の中の「古都鎌倉尼僧誘拐事件」にまつわる、東慶寺に展示してある「聖観音菩薩立像」をじっくり見たくて、そして、秀頼の遺児がここ東慶寺で天秀尼として生き、大きな仕事をしているのを確認したくて、そんないきさつから今回のウォーキングとなった。

果たして歴史は今回も私たちの心を裏切ることなく満足させてくれた。

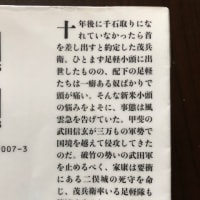

この「古都鎌倉尼僧誘拐事件」は、簡単に言えば、古河公方の血を引く足利義明の娘二人が父を戦いで失い、鎌倉に連れてこられて、尼になって暮らしていた。その長女の方の許嫁であった里見義弘は、二十数年経ってから、突然軍艦を率いて鎌倉を攻め、太平寺にいたその尼を、自分の本拠地である安房国へ連れ去ったという事件である。その時に、あったご本尊様が「聖観音菩薩立像」で、一旦は安房国に持っていったが、妹が急逝したので、その妹がいたこの東慶寺に渡したという経緯があるという。

本には「この仏は、土紋という鎌倉独特の技法で作られた模様を持っているが、私はこの仏の前に立つと、そのふくよかで、世の中の愛の姿をすべてご存知というような美しい表情に目を奪われてします。そして,聖観音の額の上に、可愛らしい尼僧と思えるよような像が立っている。まるで、愛する夫、里見義弘の腕の中に抱かれた青岳尼かと思わせるようなそのお姿に、私はなぜか胸がいっぱいになる」とある。ここまで書かれたら、やっぱり見たくなる。

また、前に読んだ本「豊臣家最後の姫」で、大阪夏の陣後に連れてこられた秀頼の遺女は、ここで尼となり「天秀尼」を名乗って、駆け込み寺の役割を十分に果たしたという。徳川家康の孫の千姫の後ろ盾もあり、権力者を相手に怯まず女人を匿ったという。この豪快さを、千ちゃんと、この天秀尼を大河ドラマにしてもらえないかと話したほどだ。

今回は時間がないので、行ったところを貼り付けておく。

まずは、英勝寺、ここは何と太田道灌が住んでいたところで、曼珠沙華が有名だそうだ。

次に、亀谷切通し。

高さが十メートル位切り拓いていた。

頼朝の子どもの木曽義仲の息子の義高といい仲だった大姫のお墓?

円覚寺

最後に鶴ヶ岡八幡宮。偶然にも「北条時頼展」をやっていたので見てきた。有名な「鉢の木」の人物であるという。

また、公暁が実朝を討つときに隠れていたという大イチョウは、何年か前に、雷に打たれて折れてしまっていたが、新しい芽が生えて、手厚く保護していた。八幡宮の看板の「八」の字は鳩になっている。だから鳩サブレーが名物になっているのを知った。バックに付ける鳩のキーホルダーを買った。

今回学んだことは、行く時はお金を余分に持っていかなければいけないということだ。千ちゃんに二千円も借りてしまった。

今回も楽しい散策ができたことに感謝し、筆をおこう。

15563歩 6.5キロ

今回は、鎌倉五山(臨済宗の格式の高い寺、建長、円覚、寿福、浄智、浄妙のこと)に行きたいと千ちゃんがいい、私は以前読んでいたく感動した「鎌倉ミステリー紀行」の中の「古都鎌倉尼僧誘拐事件」にまつわる、東慶寺に展示してある「聖観音菩薩立像」をじっくり見たくて、そして、秀頼の遺児がここ東慶寺で天秀尼として生き、大きな仕事をしているのを確認したくて、そんないきさつから今回のウォーキングとなった。

果たして歴史は今回も私たちの心を裏切ることなく満足させてくれた。

この「古都鎌倉尼僧誘拐事件」は、簡単に言えば、古河公方の血を引く足利義明の娘二人が父を戦いで失い、鎌倉に連れてこられて、尼になって暮らしていた。その長女の方の許嫁であった里見義弘は、二十数年経ってから、突然軍艦を率いて鎌倉を攻め、太平寺にいたその尼を、自分の本拠地である安房国へ連れ去ったという事件である。その時に、あったご本尊様が「聖観音菩薩立像」で、一旦は安房国に持っていったが、妹が急逝したので、その妹がいたこの東慶寺に渡したという経緯があるという。

本には「この仏は、土紋という鎌倉独特の技法で作られた模様を持っているが、私はこの仏の前に立つと、そのふくよかで、世の中の愛の姿をすべてご存知というような美しい表情に目を奪われてします。そして,聖観音の額の上に、可愛らしい尼僧と思えるよような像が立っている。まるで、愛する夫、里見義弘の腕の中に抱かれた青岳尼かと思わせるようなそのお姿に、私はなぜか胸がいっぱいになる」とある。ここまで書かれたら、やっぱり見たくなる。

また、前に読んだ本「豊臣家最後の姫」で、大阪夏の陣後に連れてこられた秀頼の遺女は、ここで尼となり「天秀尼」を名乗って、駆け込み寺の役割を十分に果たしたという。徳川家康の孫の千姫の後ろ盾もあり、権力者を相手に怯まず女人を匿ったという。この豪快さを、千ちゃんと、この天秀尼を大河ドラマにしてもらえないかと話したほどだ。

今回は時間がないので、行ったところを貼り付けておく。

まずは、英勝寺、ここは何と太田道灌が住んでいたところで、曼珠沙華が有名だそうだ。

次に、亀谷切通し。

高さが十メートル位切り拓いていた。

頼朝の子どもの木曽義仲の息子の義高といい仲だった大姫のお墓?

円覚寺

最後に鶴ヶ岡八幡宮。偶然にも「北条時頼展」をやっていたので見てきた。有名な「鉢の木」の人物であるという。

また、公暁が実朝を討つときに隠れていたという大イチョウは、何年か前に、雷に打たれて折れてしまっていたが、新しい芽が生えて、手厚く保護していた。八幡宮の看板の「八」の字は鳩になっている。だから鳩サブレーが名物になっているのを知った。バックに付ける鳩のキーホルダーを買った。

今回学んだことは、行く時はお金を余分に持っていかなければいけないということだ。千ちゃんに二千円も借りてしまった。

今回も楽しい散策ができたことに感謝し、筆をおこう。

15563歩 6.5キロ

私も北鎌倉が好きで、いとこの家庭教師(今は横須賀の中学社会教師)といっしょに寺を回っていました。

東慶寺にも行ったことがありますが、水月観音菩薩半跏像」は予約していなくて見れませんでした。

瑞泉寺や本覚寺も好きですが、

一番のお気に入りは、覚園寺かくおんじ。

数多くの仏像がいい状態で保管されています。

たぶっちゃんオススメの覚園寺。

3年後とくらいに季節を変え、3回行きました。

ここの特徴は、住職さんと一緒に拝観するスタイル。

約50分くらいかけて丁寧に境内を案内してくださります。

(10:00、11:00、13:00、14:00、15:00)

歴史を読み説くと、

建保六年 (1218) に北条義時が建てた大倉薬師堂がはじまりだそうです。

薬師堂には木造薬師如来坐像を、

両脇に日光、月光両菩薩像が並んでいて、

自然の光に照らされた仏様は、いつみても美しい!!

十二神将も一体いったいが大変立派です。

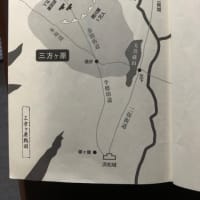

地図でみると、瑞泉寺は近くです。

それから、もっと近くには鎌倉宮もあるので、

お寺や神社を一度にハイキングしながら

巡ることができるはず。

鎌倉の紅葉は、これから。

WAKUWAKUさんや、相模原の皆さんに、

ぜひぜひ紅葉シーズンに足を運んでもらいたいな~。

こうやって、東北に住んでいながら、

関東の仏像を思い出すことができるのは、

WAKUWAKUさんのおかげです。

ありがとうございます。