平成29年11月4日(土)、三連休の中日、悠久の美を一目見たくて、初めて正倉院展に行ってきました。

友達は「毎年行っている。」と言っていたのが、頭の何処かに残っていたのかもしれない。

思い立ったが吉日とばかりに、主人と日帰り旅行。

金券ショップで新幹線のチケットを買い、駅に指定席の予約を取りに行って、運賃が少しだけ安く行くことができた。

また、新幹線の「のぞみ」で行けば、新横浜から京都まで、わずか2時間で行ってしまうので、奈良まで日帰りができる。

向こうでも優に5時間は過ごせて、奈良公園の周りの歴史的史跡も見学できたし、奈良国立博物館(正倉院展の会場)も十分に見られたので、これもありかなと、結論に達した。

では、一日の行程を残しておこう。

近鉄奈良駅を降りたら、そこには、行基の銅像と噴水がお出迎え。

行基は聖武天皇により奈良の大仏(東大寺)造立の実質上の責任者として招聘されたようだ。

商店街を抜け、藤原氏ゆかりの興福寺へ。3つの顔と6本の腕を持つ阿修羅像が有名である。本堂が修復中で、仮講堂で展示されていた。意外と小さいのだなと感じた。

興福寺の境内には、五重塔がどんと立っていた。

次に、東大寺の南大門をくぐり、正倉院へ向かう。その間、奈良公園から若草山が見えた。神様のお使いである鹿もたくさんいた。大事にされているから、人懐っこい。

正倉院は、もともと東大寺の敷地の中にあったものを、ここに転置したらしい。高床式とは知っていたが、思いの外、高く、大きな建物だ。

そこから、少し歩いて、お水取りで有名な二月堂へ、あんな高いところから、水が湧き出ているのが、不思議だ。階段を上り切ったら、東大寺の建物が見えて、きれいな景色だった。そこで手作りの椿のストラップを買う。

次に、藤原氏の氏神様を祀る春日大社へ。

どこもすごい朱色だった。

最後に、奈良国立博物館へ。

正倉院宝物は、東大寺を建てた聖武天皇が756年に亡くなり、四十九日法要の際に、光明皇后が天皇の寵愛品

を、東大寺の大仏に奉納したのが始まりだそうだ。1200年以上もの間、よくこんなにきれいに残っていたなと感心する。それも、日本のものだけでなく、世界各地(ペルシャや唐等)の大陸文化が交易路やシルクロードを通って、日本へ伝来してきた。すごい壮大な歴史の流れを感じるし、それらを守った人々の努力もすごいなと感じる。

中でも面白かったのは、サイの角で作った盃。これは置くことができないので、ずーと持っていなくては駄目なもので、飲み続けなさいということらしい。

あと、はちみつの固まったのを、お腹の薬として、重宝していたらしい。

大仏開眼供養(752年)で披露した、伎楽という踊りで使われたお面。

色ガラスの盃やろうけつ染めの屏風、鏡や竪琴なども展示されていた。

また、光明皇后は、父母の菩提を弔うために、写経をさせていたともあり、そういうことのために写経もありなんだなと思った。

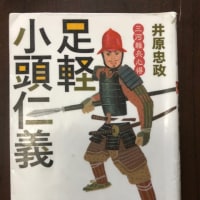

よく歩いて(16738歩)、疲れたけど、行き帰りの新幹線では、今読んでいる「駒姫」三条河原異聞 を集中して読めたし、こんな充実した日を過ごせて、幸せだなと感じた一日であった。

余談だが、

この本はまた、大変面白く、昔、女は武家を継続させるための、手段と使われていたんだな、そして、その大きな歴史の流れの中では、どうあがいても抗えないと、つくづく感じさせられた本だった。

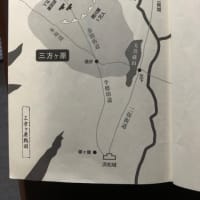

だって、秀吉は、自分の子どもの世の中を盤石にしたいがために、関白にまで押し上げた姉の子どもである秀次を高野山で切腹させて、その妻、子、側室、その侍女らを、東海道の出着地点である「三条河原」で見せしめのために、首を討つ。この駒姫は、秀次の側室になるために、聚楽ていに入ったけど、五日後に、秀次は連行されてします。だからまだお目見えもない状態なのに、側室として見なされ、打ち首になる。悲劇である。

友達は「毎年行っている。」と言っていたのが、頭の何処かに残っていたのかもしれない。

思い立ったが吉日とばかりに、主人と日帰り旅行。

金券ショップで新幹線のチケットを買い、駅に指定席の予約を取りに行って、運賃が少しだけ安く行くことができた。

また、新幹線の「のぞみ」で行けば、新横浜から京都まで、わずか2時間で行ってしまうので、奈良まで日帰りができる。

向こうでも優に5時間は過ごせて、奈良公園の周りの歴史的史跡も見学できたし、奈良国立博物館(正倉院展の会場)も十分に見られたので、これもありかなと、結論に達した。

では、一日の行程を残しておこう。

近鉄奈良駅を降りたら、そこには、行基の銅像と噴水がお出迎え。

行基は聖武天皇により奈良の大仏(東大寺)造立の実質上の責任者として招聘されたようだ。

商店街を抜け、藤原氏ゆかりの興福寺へ。3つの顔と6本の腕を持つ阿修羅像が有名である。本堂が修復中で、仮講堂で展示されていた。意外と小さいのだなと感じた。

興福寺の境内には、五重塔がどんと立っていた。

次に、東大寺の南大門をくぐり、正倉院へ向かう。その間、奈良公園から若草山が見えた。神様のお使いである鹿もたくさんいた。大事にされているから、人懐っこい。

正倉院は、もともと東大寺の敷地の中にあったものを、ここに転置したらしい。高床式とは知っていたが、思いの外、高く、大きな建物だ。

そこから、少し歩いて、お水取りで有名な二月堂へ、あんな高いところから、水が湧き出ているのが、不思議だ。階段を上り切ったら、東大寺の建物が見えて、きれいな景色だった。そこで手作りの椿のストラップを買う。

次に、藤原氏の氏神様を祀る春日大社へ。

どこもすごい朱色だった。

最後に、奈良国立博物館へ。

正倉院宝物は、東大寺を建てた聖武天皇が756年に亡くなり、四十九日法要の際に、光明皇后が天皇の寵愛品

を、東大寺の大仏に奉納したのが始まりだそうだ。1200年以上もの間、よくこんなにきれいに残っていたなと感心する。それも、日本のものだけでなく、世界各地(ペルシャや唐等)の大陸文化が交易路やシルクロードを通って、日本へ伝来してきた。すごい壮大な歴史の流れを感じるし、それらを守った人々の努力もすごいなと感じる。

中でも面白かったのは、サイの角で作った盃。これは置くことができないので、ずーと持っていなくては駄目なもので、飲み続けなさいということらしい。

あと、はちみつの固まったのを、お腹の薬として、重宝していたらしい。

大仏開眼供養(752年)で披露した、伎楽という踊りで使われたお面。

色ガラスの盃やろうけつ染めの屏風、鏡や竪琴なども展示されていた。

また、光明皇后は、父母の菩提を弔うために、写経をさせていたともあり、そういうことのために写経もありなんだなと思った。

よく歩いて(16738歩)、疲れたけど、行き帰りの新幹線では、今読んでいる「駒姫」三条河原異聞 を集中して読めたし、こんな充実した日を過ごせて、幸せだなと感じた一日であった。

余談だが、

この本はまた、大変面白く、昔、女は武家を継続させるための、手段と使われていたんだな、そして、その大きな歴史の流れの中では、どうあがいても抗えないと、つくづく感じさせられた本だった。

だって、秀吉は、自分の子どもの世の中を盤石にしたいがために、関白にまで押し上げた姉の子どもである秀次を高野山で切腹させて、その妻、子、側室、その侍女らを、東海道の出着地点である「三条河原」で見せしめのために、首を討つ。この駒姫は、秀次の側室になるために、聚楽ていに入ったけど、五日後に、秀次は連行されてします。だからまだお目見えもない状態なのに、側室として見なされ、打ち首になる。悲劇である。

グーグル検索にてヒットし、小一時間で読めます。

少し難解ですが歴史ミステリーとして思考力を試せます。

北円堂は無著世親像を収蔵する古都奈良・興福寺の八角円堂です。

聖武天皇の外祖父が登場します。

興福寺には、八角堂がありましたね、確かに。

外祖父というと、藤原不比等ですかね?

読んでみたいと思います。