吹き抜ける風はすっかり秋の空気です。少しずつまた季節が巡っていきますね。

トンボが飛び交う秋晴れの気持ちの良い一日。

イエティくらぶのいぶりチームはタイムマシンに乗って縄文時代へタイムスリップ!

勾玉づくりや遺跡の発掘体験、黒曜石のナイフづくりなど縄文時代の暮らしを垣間見た活動の様子をお届けいたします。

2014年9月7日(日)天気:気持ちの良い秋晴れ

今回のイエティくらぶいぶり校は、遺跡の発掘調査を行っている厚真町にやってきました。

厚真町での発掘調査は平成14年から始まり、胆振管内では苫小牧に次いで2番目に遺跡が多い町です。

そんな厚真町でこれから縄文時代にタイムスリップするわけですが、学校ではまだ日本の歴史について勉強していない子どもたちが参加者の半数を占めています。

ジョウモンジダイってなんだ??

現在2014年。縄文時代が始まったのが今から1万3000年くらい前……??みんなの両手をフルに使っても引き算ができません。

むかーし昔、大昔の人ってどんな生活をしてたんだろう??何を食べてたのかなー??

みんなの頭の中にいろんな不思議が浮かんでいる様子がうかがえました。

縄文時代の暮らしをほわんほわんと想像する……ということで、まずは縄文人変身セットをご用意。

縄文時代のファッションは、植物の繊維を編んで作った貫頭衣という服を着て、髪の毛はお団子頭にし、櫛などの飾りもしていたそうです。

ヒスイのペンダントや腕輪なども身につけていたということも調査を進める中で見つかっています。

縄文人なりきりセットはこんな感じ。

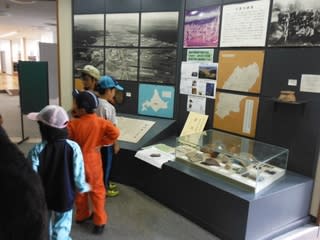

厚真町の青少年センターには発掘された土器などが展示してあります。

子どもたちも興味津々で見学していました。

縄文時代にタイムスリップするための秘密アイテムとして、午前中は勾玉づくりに挑戦です。

願い事が叶いますように、と念じながら磨けば、みんなで縄文時代にタイムスリップできる…らしい!

でも、願いをかける力が弱かったら、間違って江戸時代くらいにしか行けないかもしれません。

縄文時代まで行けますように、なむなむなむ……と強く念じながら紙やすりを使って勾玉をみがきました。

(ちなみに、勾玉は今はお守りやファッションアイテムとしてのイメージが強いものですが、当時は力の象徴という意味合いが強かったのではないかという説があるそうです)

キレイな勾玉の出来上がり☆

勾玉磨きに集中したらお腹もペコペコ。青空のもと、みんなでお昼ご飯を食べました。

少年たちは空を飛びかうトンボに夢中。お弁当を食べ終わったらさっそくトンボとりにかけまわっていました。

トンボやーい、この指とぉ~まれ!

お昼ご飯が終わったら、いよいよタイムスリップの旅に出発です。

ここから一緒に旅をしてくれるのが、厚真町の発掘調査を担当している学芸員の乾さんと松井さんです。

さぁ、ハイエースという名のタイムマシンに乗り込み、時空を超えてやってきたのは幌内という地区。

遺跡の発掘調査を行っている本物の現場です。

乾さんの案内で進んでいきます。

地面に掘られた大きな穴!

これはなんとシカをつかまえるために掘られた落とし穴だそうです。

みんなも実際に落ちてみるかい?という言葉にみんな「入ってみたい!!」と良いお返事。

はしごを使って降りてみるとみんながすっぽり隠れてしまうほど深く大きな落とし穴でした。

昔の人はこれを手で掘りぬいたんですからすごいものです。

次に見せてもらったのは何やら細長い穴。

深さは先ほどの落とし穴ほど深くはありません。

なんと、ここから発掘されたのは人の骨。そう、ここはお墓の遺跡です。

わぁ、すごい。こっちが頭だね。

実際には発掘された骨はすでに別のところに移して調査をしていますが、どのような形で埋まっていたのか写真のパネルで見ることができます。

この人のお墓には剣が一緒に入っていたんだよ、と乾さんが教えてくれました。

発掘現場の横に生えている大きな木。これはオニグルミの木で下にはまだ青いクルミの実がコロコロと落ちています。

これらの木の実も縄文時代を生きた人たちにとっては重要な食糧だったのでしょう。

次に見せてもらったのは土の壁。縞々模様の地層の前にやってきました。

触ってみてもいいよ、との声にみんな軍手を脱いで土の壁を直接、触ってみます。

赤い色をしてる部分、黒っぽい部分、白っぽい部分。

土の感触もさらさらしている部分もあれば、年度っぽい感じのものもあります。

樽前山から飛んできた火山灰や、遠くは駒ケ岳から飛んできたものもあるそうです。

地球のチカラのすごさを感じました。

ここのところを良く見てみると、小さな石の破片みたいなものがあるね、と言われたので目をやると、本当だ。小さな石のかけらが置いてあります。

これらはこの場所で見つかった土器だそうです。

持ってみてもいいよ、ということでそっと持たせてもらいました。

どうやらこの辺は火を使った跡が見受けられるとのこと。キッチンだったのかな?

大昔の人たちの暮らしを感じたところで、次はみんなも発掘調査に挑戦です。

場所を移動し、発掘調査のやり方を乾さんに教わりました。

シャベルで土を掘り、掘った土を細かく砕きながら土の中に何か入っていないかどうかを確認します。

とても根気がいるお仕事。みんなにもできるかな?

土の中から大きめの石を発見。ブラシで土を落としてみます。

土器のかけらではなかったものの、遺跡の近くにある川から運ばれて何かの道具として使われていたものではないか、とのことでした。

予想以上に粘り強く発掘作業を進めた子どもたち。

残念ながら世紀の大発見とはいきませんでしたが、発掘作業のおもしろさを感じることができたようです。

最後に縄文時代の人たちが使っていたナイフ・黒曜石の石割り体験をさせてもらいました。

黒くピカピカ輝く黒曜石(ヤジリ)。

これらを昔の人はナイフとして活用していたのです。

実際に近くの葉っぱを切ってみました。

フキの茎がスパンときれいに切れました!

実際にここで出土した破片をもとに復元した土器も見せてもらいました。

「意外と軽い!」という子もいれば「…重たかった」という子も。

満面の笑みの大きな子どもも(あれ?小さな大人か??)

色んなことをたくさん教えてくれた乾さんと松井さんとはここでお別れです。

専門家の人と一緒にめぐるタイムスリップは発見がたくさんあっておもしろかったですね。

ご協力、本当にありがとうございました!!

みんなも再びタイムマシンに乗り込み、現代に戻ります。

現代に戻る途中、大きな橋の上から遺跡を眺めることができました。

午前中につくった勾玉に開いた小さな穴から改めて遺跡をのぞいてみます。

落とし穴でシカなどの動物をつかまえ、黒曜石のナイフで肉を切りだし、木の実や山菜をソースに加えて、土器を使って煮炊きをしている昔の人の姿が見えた気がしました。

キャンプが始まったときには想像もできないほど遠い遠い過去に生きた人の暮らし。

でも、今から何百年、何千年前に人がこの場所で生きていたという証拠をみんなは見ることができました。

学校の教科書だけでは感じられない本物の世界がそこにはありました。

タイムスリップをして帰ってきた今、想像もできなかった世界が少し身近な世界になった気がします。

タイムマシンに乗っての帰り道、感想を尋ねると、

「もっとハックツやりたかったなー。オレ、今度、厚真に住む!」と言っていた子もいたほど発掘作業の体験が響いた様子で嬉しかったです。

またみんなでタイムスリップしに行きましょう!

NPO法人ねおす・いぶり自然学校 山田由美子(やまちゃん)/上道和恵(うえちゃん)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます