毎年8月28日に日置市吹上町の南方神社に奉納されています。合併前の旧吹上町時代は4年に一度、町議会選挙の年は休止していましたが、現在は毎年踊られています。6保存会が交代で踊り、今年は入来(いりき)保存会が奉納しました。

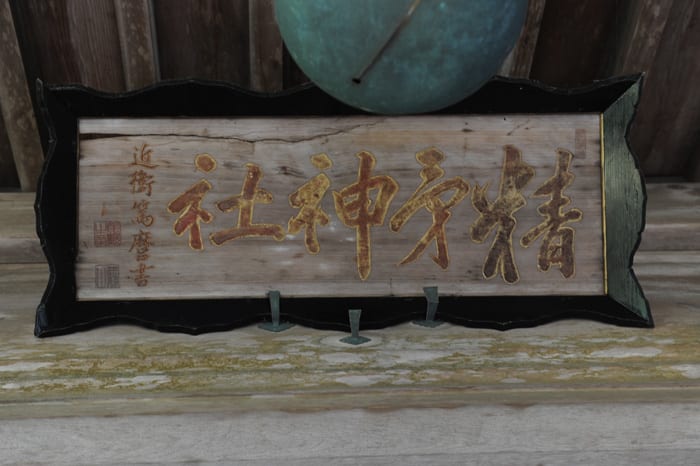

南方神社での奉納風景

2013年8月28日の奉納風景(田尻保存会)

9時53分 南方神社に進む一行

10時12分 社殿側から撮影

鳥居側から撮影

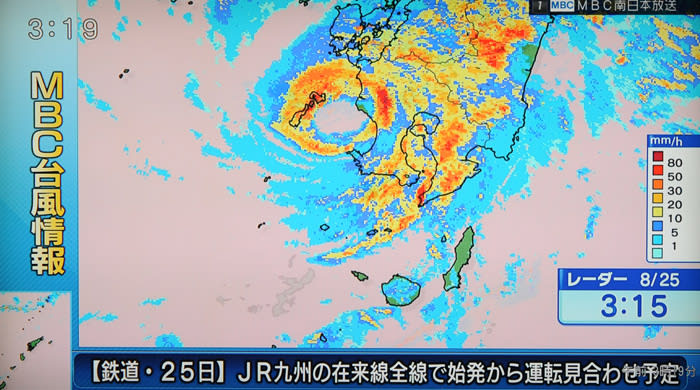

台風で境内の木もかなり枝葉が傷んだようです。参道脇の杉が倒れたのか数本伐採されていました。この日は曇り一時小雨の天候で、強い日差しがなく光が柔らかい状態でした。フィルム撮影時代にはコントラストが強すぎて晴天時は撮影しにくい場所でした。

今年は飲料メーカーがスポンサーになり、テレビ番組を制作するとのことで取材関係者が多く参加していました。一般のカメラマンも例年より多く、60名ほどいたようです。カメラを肩に首に3台も下げた人も見かけました。

10時44分 次の奉納先である多宝寺跡に歩いて向かう

門ごとに日の丸が出ていました

10時59分 耕作放棄地が拡大しています

11時7分 多宝寺跡の鳥居をくぐる

11時24分 退きの力強い隊列

11時31分 次の会場へ向かう トレーラー2台とマイクロバス1台に分乗

昔は歩いて町内を巡回していたそうですが、現在は太鼓打ちは大型トラック2台、その他の踊り子などはマイクロバスに分乗して移動します。巡回先の踊り会場は狭い場所が多く、太鼓打ちの人は1台ずつ交代で踊ります。全員参加して踊る箇所は神社境内や小学校校庭などに限られています。

29日も同様に町内の大汝牟遅(おおなむち)神社に奉納し、職場や公民館、小学校などを巡回し、2日間で40箇所ほどで踊ります。各保存会ごとに踊りの仕方に特徴があるようです。奉納時間帯や順番、踊りを披露する場所は毎年相違しますのでご注意ください。

いわゆる「追っかけ」をして夕方まで撮影する人もありますが、炎天下のことなので体力的に大変です。踊り子だけでなく祭り関係者も終日マイカーで同行しますので、道の狭いところは駐車に苦労する場合もあります。一般的におすすめの撮影箇所は、南方神社、多宝寺跡、大汝牟遅(おおなむち)神社、小学校などです。昨年の大汝牟遅神社での奉納風景はこちらからご覧ください。

南方神社での奉納風景

2013年8月28日の奉納風景(田尻保存会)

9時53分 南方神社に進む一行

10時12分 社殿側から撮影

鳥居側から撮影

台風で境内の木もかなり枝葉が傷んだようです。参道脇の杉が倒れたのか数本伐採されていました。この日は曇り一時小雨の天候で、強い日差しがなく光が柔らかい状態でした。フィルム撮影時代にはコントラストが強すぎて晴天時は撮影しにくい場所でした。

今年は飲料メーカーがスポンサーになり、テレビ番組を制作するとのことで取材関係者が多く参加していました。一般のカメラマンも例年より多く、60名ほどいたようです。カメラを肩に首に3台も下げた人も見かけました。

10時44分 次の奉納先である多宝寺跡に歩いて向かう

門ごとに日の丸が出ていました

10時59分 耕作放棄地が拡大しています

11時7分 多宝寺跡の鳥居をくぐる

11時24分 退きの力強い隊列

11時31分 次の会場へ向かう トレーラー2台とマイクロバス1台に分乗

昔は歩いて町内を巡回していたそうですが、現在は太鼓打ちは大型トラック2台、その他の踊り子などはマイクロバスに分乗して移動します。巡回先の踊り会場は狭い場所が多く、太鼓打ちの人は1台ずつ交代で踊ります。全員参加して踊る箇所は神社境内や小学校校庭などに限られています。

29日も同様に町内の大汝牟遅(おおなむち)神社に奉納し、職場や公民館、小学校などを巡回し、2日間で40箇所ほどで踊ります。各保存会ごとに踊りの仕方に特徴があるようです。奉納時間帯や順番、踊りを披露する場所は毎年相違しますのでご注意ください。

いわゆる「追っかけ」をして夕方まで撮影する人もありますが、炎天下のことなので体力的に大変です。踊り子だけでなく祭り関係者も終日マイカーで同行しますので、道の狭いところは駐車に苦労する場合もあります。一般的におすすめの撮影箇所は、南方神社、多宝寺跡、大汝牟遅(おおなむち)神社、小学校などです。昨年の大汝牟遅神社での奉納風景はこちらからご覧ください。