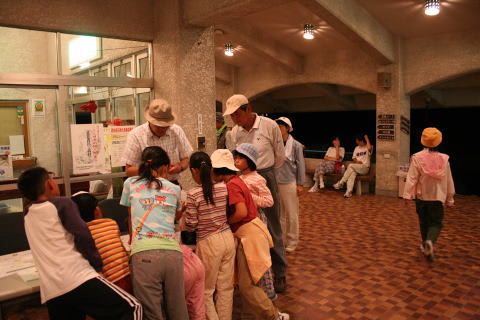

日が暮れてから少年自然の家ピロティで夕食を終えると早速、夜の観察会。

やまちゃん先生の指導で手作りセミ鳴動クラフトを作ります。

庭ではプロミナーやフィールドスコープを使って木星と月面の観察。

遠眼鏡で観察する装備を用意されて内容が充実してますね。

いよいよ矢田丘陵目指して夜の観察に出発。

優雅に夜花を咲かせるカラスウリは妖精のようです。

ヘチマやキュウリのように雄花と雌花があることに再発見。

カラスウリには雄花と雌花があることを始めて知った。

植物を栽培しているとうちのは雄花だけだとか、うちは雌花だけなんだといわれることがある。

昆虫類も調べていくとオスばかりだとか、いやこっちはメスばかりという話がある。

ryu先生の話によると、はしやん先生の息子さんが調べた結果ではオスが最初で次にメス。

最後に雌雄混合になるという。

自然界は摩訶不思議な世界が成り立っているようだ。

詳しい解説はryu先生のなら=しぜん・ミュージアムを参照してね。

すぐ傍でカヤキリとコカマキリを夜目が輝いてるYさんとKくんが発見。

こちらも詳細はなら=しぜん・ミュージアムを参照してください。

そして向かったのは例年鳴く虫を観察させてくれる場所。

ガチャガチャとけたたましく鳴動するクツワムシ。

鳴く虫は羽根の裏側のヤスリ状のものでこする。

その音が鳴いているように聞こえる。

「鳴」くは囀る野鳥、吼える犬、喉でころがす猫など動物の生態。

昆虫は体の一部をこすって音を出す。

虫の場合は「鳴動」と称したほうがいいのんじゃないかなぁーーって思うんだけど。

なーんちゃって。

真っ暗な林をじーっと見つめていると光がぽっ、ぽっ。

クロマドホタルの幼虫の灯りだ。

クロマドホタルは幼虫のときにだけ光り、成虫になると光らないといわれるが、未だ成虫は見たことがない。

野球場のライト光線や市内の街明かりを眺めながら自然の家へ戻ります。

その途中、小学校のグランド横の道を歩いていると、またもやKくんが小さなクロマドホタルの灯りを発見。

前は住宅地。

マツムシがいつも鳴いているところだ。

彼の発見力にいつも感心させられる。

観察貝を終えて、家に帰ってみれば数々の虫の鳴き声。

南側の道の向こうの丘山ではチンチロリンとマツムシ。

家の東側ではツズレサセコオロギ。

パソコン部屋の北側ではカネタタキ。

なんと西側ではスズムシが鳴いていると思ったら隣家が育てているものだった。

(H18.9.2 Kiss Digtal N撮影)

やまちゃん先生の指導で手作りセミ鳴動クラフトを作ります。

庭ではプロミナーやフィールドスコープを使って木星と月面の観察。

遠眼鏡で観察する装備を用意されて内容が充実してますね。

いよいよ矢田丘陵目指して夜の観察に出発。

優雅に夜花を咲かせるカラスウリは妖精のようです。

ヘチマやキュウリのように雄花と雌花があることに再発見。

カラスウリには雄花と雌花があることを始めて知った。

植物を栽培しているとうちのは雄花だけだとか、うちは雌花だけなんだといわれることがある。

昆虫類も調べていくとオスばかりだとか、いやこっちはメスばかりという話がある。

ryu先生の話によると、はしやん先生の息子さんが調べた結果ではオスが最初で次にメス。

最後に雌雄混合になるという。

自然界は摩訶不思議な世界が成り立っているようだ。

詳しい解説はryu先生のなら=しぜん・ミュージアムを参照してね。

すぐ傍でカヤキリとコカマキリを夜目が輝いてるYさんとKくんが発見。

こちらも詳細はなら=しぜん・ミュージアムを参照してください。

そして向かったのは例年鳴く虫を観察させてくれる場所。

ガチャガチャとけたたましく鳴動するクツワムシ。

鳴く虫は羽根の裏側のヤスリ状のものでこする。

その音が鳴いているように聞こえる。

「鳴」くは囀る野鳥、吼える犬、喉でころがす猫など動物の生態。

昆虫は体の一部をこすって音を出す。

虫の場合は「鳴動」と称したほうがいいのんじゃないかなぁーーって思うんだけど。

なーんちゃって。

真っ暗な林をじーっと見つめていると光がぽっ、ぽっ。

クロマドホタルの幼虫の灯りだ。

クロマドホタルは幼虫のときにだけ光り、成虫になると光らないといわれるが、未だ成虫は見たことがない。

野球場のライト光線や市内の街明かりを眺めながら自然の家へ戻ります。

その途中、小学校のグランド横の道を歩いていると、またもやKくんが小さなクロマドホタルの灯りを発見。

前は住宅地。

マツムシがいつも鳴いているところだ。

彼の発見力にいつも感心させられる。

観察貝を終えて、家に帰ってみれば数々の虫の鳴き声。

南側の道の向こうの丘山ではチンチロリンとマツムシ。

家の東側ではツズレサセコオロギ。

パソコン部屋の北側ではカネタタキ。

なんと西側ではスズムシが鳴いていると思ったら隣家が育てているものだった。

(H18.9.2 Kiss Digtal N撮影)