【掛川城】かけがわじょう

【別名】雲霧城、松尾城

【構造】平山城

【築城者】朝比奈氏、山内一豊

【築城年代】1512年(永正9年)、1590年(天正18年)

【指定史跡】県指定史跡 国重要文化財

【場所】掛川市掛川113-24 地図

地図

【スタンプ設置場所】掛川城御殿

【御城印】掛川城御殿

【城郭検定】出場あり

今川氏が遠江進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのが掛川城です。

その後、山内一豊が城主として10年間在城しまし、一豊は大規模な城郭修築を行い、

城下町の整備や大井川の治水工事などに力を注ぎました。

掛川は、一豊の人生にとって重要な土地であり、四国高知で築いた高知城は

掛川城を模して作られたとも伝えられています。

大手門

実際の位置から50mほど北に移築、復元されている。

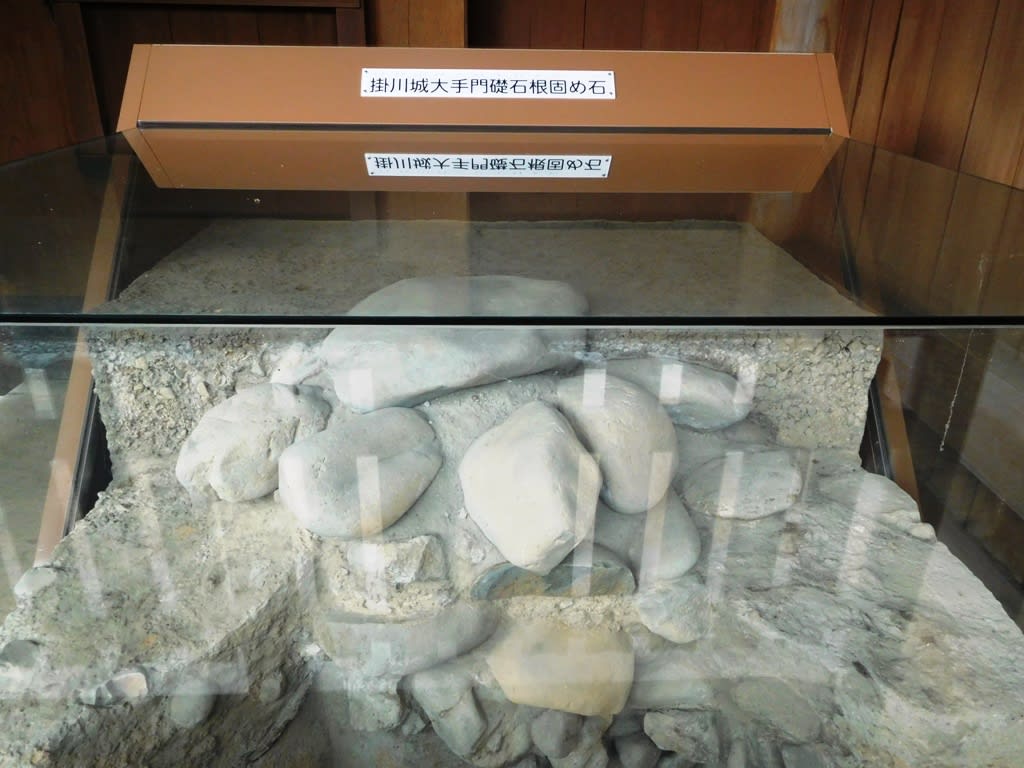

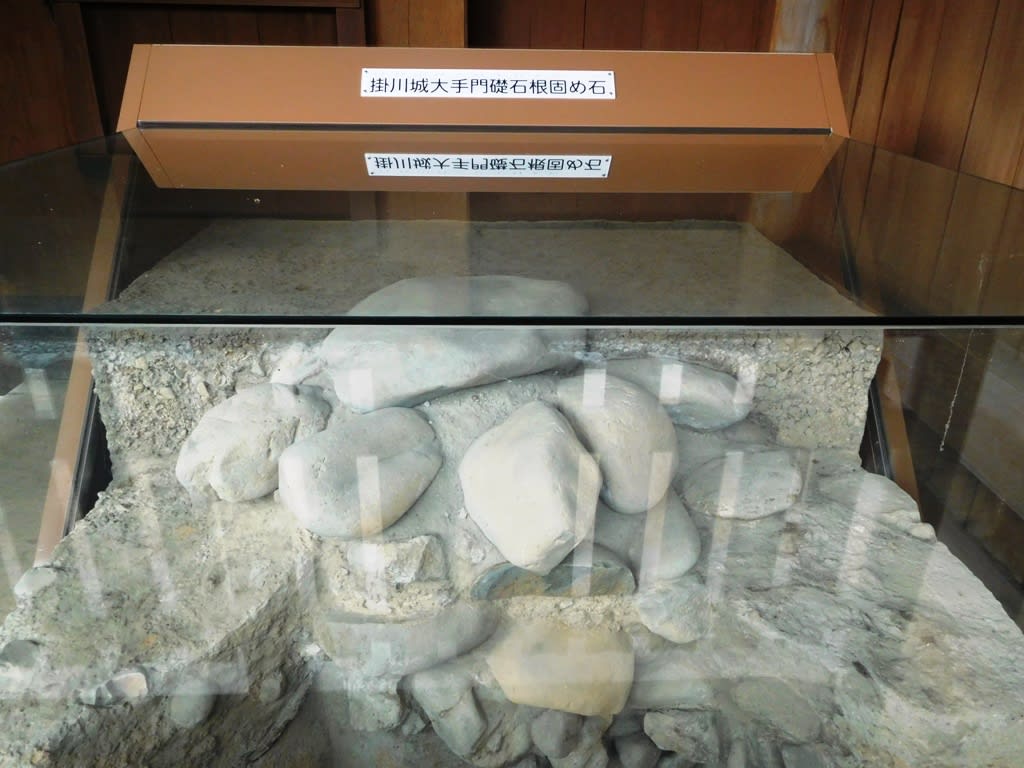

大手基礎根固め石

発掘調査で発見された12個の礎石のうちのひとつで河原石を円形に4~5段積み重ね

その上に門柱の礎石が置かれました。

大手門番所

大手門番所は、大手門の内側に建てられ城内に出入りする者の監視や警備をする役人の詰所です。

大手門に付属した番所が残っているのはとてもめずらしことです。

縄張図

幕府に提出された城絵図と発掘調査をもとに作られています。

四足門

発掘調査では跡がみつからなかったのですが、正保城絵図を元に復元されました。

ここにも門の内側に城の出入りを調べる番所があったと考えられています。

十露盤堀(そろばんぼり)

水がたまった部分がそろばんの箱のように見えることから

名付けられたと考えられています。

三日月堀

丸門の前面に配置された三日月状の堀です。

深さは8メートルで、調査では堀の南側から石垣が見つかり、

その下からは柱穴が並んで見つかりました。

太鼓櫓

時を告げるための櫓で三の丸から移築されました。

元々ここには荒和布櫓(あらめやぐら)が置かれていました。

何度も折り曲げられた道は敵の進入を防ぐため登りにくくなっています。

掛川城天守は、安政東海地震で被害をうけたため、解体されたが平成になって復興された。

復興された天守は高知城天守を参考に再建された三重四階の望楼型天守です。

霧吹井戸

今川氏真がたてこもる掛川城に、徳川家康が攻撃した際に霧が覆い城を守ったという。

掛川城の別名「雲霧城」の名前の由来とも言える井戸です。

眺望

見下すと二の丸御殿、その奥正面が掛川古城のある子角山(ねずみやま)が見えます。

二の丸御殿

本丸御殿は1854年の大地震により倒壊したことにより代わって建てられた二の丸御殿。

藩の式典の場、藩主の公邸、藩役所に利用されていました。

廃城とともに勤番所と徳川家兵学校に転用されいましたが、

廃藩置県にともない、掛川宿に無償下附され聚学校として使われました。

その後は女学校、掛川町役場、掛川市庁舎、農協、消防署などに転用されました。

三の間

ここでしばらく日向ぼっこ。

居心地良すぎて時間を忘れてずっと、ぼーっとしていたかったです。

次の間

書院造りで畳を敷きつめた多くの室が連なり、各室は襖によって仕切られています。

二の丸御殿から見上げた天守閣。

すごくバランスが良く美しい眺めです。

勝手台所の井戸

二の丸にある二の丸御殿勝手台所の井戸です。

みかんの木

このみかんは、駿府城公園に植えられている「家康公お手植え」の紀州みかんの苗木を

静岡市から分けてもらった木です。

顔出し

山内一豊と千代の顔出し。

恥ずかしいのでお見せできませんが主人と顔出ししてしまいました^^;

ライトアップ

夜間はライトアップされています。

こちらも幻想的で奇麗ですよ

周囲を散策してみました

(公社)大日本報徳社

報徳の思想を形成する四つの柱は、「至誠」「勤労」「分度」「推譲」という言葉で表されています。

正門

道徳門・経済門と刻まれている正門左右の門柱は明治42年の建立です。

淡山翁(たんざんおう)記念報徳図書館

昭和2年に建てられた鉄筋コンクリート造りの図書館です。

大講堂

この大講堂は、報徳運動の拠点として明治36年に建設され、

当初は「遠江国報徳社農学社公会堂」と呼ばれていました。

現存する公会堂としては最古の建築物となるため、貴重な文化施設です。

仰徳学寮・事務室

仰徳記念館とともに移築された有栖川宮邸の一部です。

早朝さんぽに出掛けると、まだ開門されていない天守閣前に近くの住民の方が集まって

楽しそうにお話をしていたのでその輪に加えていただき楽しくおしゃべりして来ました。

いつも思うのですが、百名城に早朝訪れると近所の住民が集まって

まるで安否確認じゃないけど、誰ちゃんまだ来てないとかいつも集まる人の確認を

し合っている光景を見掛けます。

お城に集まることが日課になっているのがなんだか羨ましいなあと思ったりします。

平成23年12月29日登城

平成29年7月23日再登城

【別名】雲霧城、松尾城

【構造】平山城

【築城者】朝比奈氏、山内一豊

【築城年代】1512年(永正9年)、1590年(天正18年)

【指定史跡】県指定史跡 国重要文化財

【場所】掛川市掛川113-24

地図

地図【スタンプ設置場所】掛川城御殿

【御城印】掛川城御殿

【城郭検定】出場あり

今川氏が遠江進出を狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのが掛川城です。

その後、山内一豊が城主として10年間在城しまし、一豊は大規模な城郭修築を行い、

城下町の整備や大井川の治水工事などに力を注ぎました。

掛川は、一豊の人生にとって重要な土地であり、四国高知で築いた高知城は

掛川城を模して作られたとも伝えられています。

大手門

実際の位置から50mほど北に移築、復元されている。

大手基礎根固め石

発掘調査で発見された12個の礎石のうちのひとつで河原石を円形に4~5段積み重ね

その上に門柱の礎石が置かれました。

大手門番所

大手門番所は、大手門の内側に建てられ城内に出入りする者の監視や警備をする役人の詰所です。

大手門に付属した番所が残っているのはとてもめずらしことです。

縄張図

幕府に提出された城絵図と発掘調査をもとに作られています。

四足門

発掘調査では跡がみつからなかったのですが、正保城絵図を元に復元されました。

ここにも門の内側に城の出入りを調べる番所があったと考えられています。

十露盤堀(そろばんぼり)

水がたまった部分がそろばんの箱のように見えることから

名付けられたと考えられています。

三日月堀

丸門の前面に配置された三日月状の堀です。

深さは8メートルで、調査では堀の南側から石垣が見つかり、

その下からは柱穴が並んで見つかりました。

太鼓櫓

時を告げるための櫓で三の丸から移築されました。

元々ここには荒和布櫓(あらめやぐら)が置かれていました。

何度も折り曲げられた道は敵の進入を防ぐため登りにくくなっています。

掛川城天守は、安政東海地震で被害をうけたため、解体されたが平成になって復興された。

復興された天守は高知城天守を参考に再建された三重四階の望楼型天守です。

霧吹井戸

今川氏真がたてこもる掛川城に、徳川家康が攻撃した際に霧が覆い城を守ったという。

掛川城の別名「雲霧城」の名前の由来とも言える井戸です。

眺望

見下すと二の丸御殿、その奥正面が掛川古城のある子角山(ねずみやま)が見えます。

二の丸御殿

本丸御殿は1854年の大地震により倒壊したことにより代わって建てられた二の丸御殿。

藩の式典の場、藩主の公邸、藩役所に利用されていました。

廃城とともに勤番所と徳川家兵学校に転用されいましたが、

廃藩置県にともない、掛川宿に無償下附され聚学校として使われました。

その後は女学校、掛川町役場、掛川市庁舎、農協、消防署などに転用されました。

三の間

ここでしばらく日向ぼっこ。

居心地良すぎて時間を忘れてずっと、ぼーっとしていたかったです。

次の間

書院造りで畳を敷きつめた多くの室が連なり、各室は襖によって仕切られています。

二の丸御殿から見上げた天守閣。

すごくバランスが良く美しい眺めです。

勝手台所の井戸

二の丸にある二の丸御殿勝手台所の井戸です。

みかんの木

このみかんは、駿府城公園に植えられている「家康公お手植え」の紀州みかんの苗木を

静岡市から分けてもらった木です。

顔出し

山内一豊と千代の顔出し。

恥ずかしいのでお見せできませんが主人と顔出ししてしまいました^^;

ライトアップ

夜間はライトアップされています。

こちらも幻想的で奇麗ですよ

周囲を散策してみました

(公社)大日本報徳社

報徳の思想を形成する四つの柱は、「至誠」「勤労」「分度」「推譲」という言葉で表されています。

正門

道徳門・経済門と刻まれている正門左右の門柱は明治42年の建立です。

淡山翁(たんざんおう)記念報徳図書館

昭和2年に建てられた鉄筋コンクリート造りの図書館です。

大講堂

この大講堂は、報徳運動の拠点として明治36年に建設され、

当初は「遠江国報徳社農学社公会堂」と呼ばれていました。

現存する公会堂としては最古の建築物となるため、貴重な文化施設です。

仰徳学寮・事務室

仰徳記念館とともに移築された有栖川宮邸の一部です。

早朝さんぽに出掛けると、まだ開門されていない天守閣前に近くの住民の方が集まって

楽しそうにお話をしていたのでその輪に加えていただき楽しくおしゃべりして来ました。

いつも思うのですが、百名城に早朝訪れると近所の住民が集まって

まるで安否確認じゃないけど、誰ちゃんまだ来てないとかいつも集まる人の確認を

し合っている光景を見掛けます。

お城に集まることが日課になっているのがなんだか羨ましいなあと思ったりします。

平成23年12月29日登城

平成29年7月23日再登城

| 日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ) |

| 日本城郭協会,福代徹 | |

| 学研プラス |