昨日の日曜日は炎天下の中のプレイパークだった。西田夫妻が準備してくれたテントで日陰ができたし、午後は木陰ができていった。さらに、軽トラック2台を使ってなんとプールができていたのだった。この発想にはため息が出るくらい斬新だ。ご夫妻の並々ならぬ心意気が反映されている。沢の水がチョロチョロのハプニングはあったものの、子どもたちはしばらくここから離れなかったのは言うまもない。

いっぽう、お父さん方は羽釜で炊き込みご飯や味噌汁の定番ランチを用意していった。さいわい、雲も出てきて酷暑は回避できた。オラも久しぶりにテントの下でモカ珈琲の生豆をフライパンで焙煎する。火力が弱く浅煎りとなってしまったが、野外で焙煎したコーヒーを飲めるだけでもおとなにとっては愉快な世界となる。締めは、ハブ茶の原料のエビスグサの豆を焙煎してみんなでいただく。

そのうちに、ご飯もできてランチとなる。今までのなかでも最高の出来の釜炊きとなった。古典落語じゃないが、「釜のフタが開けけられる」幸せを実感した瞬間でもあった。羽釜で炊くご飯はテレビで見るバーチャルな情報となっているが、ここではリアルな現実なのだ。

手作りの「コンポストトイレ」を利用する。こんなときにも、バイオトイレで地球に負荷をかけない生き方がさらりと同伴してくれる。トイレットペーパーホルダーはたまたま来ていたオラの娘が、後日マクラメや太い糸を編んで作ってくれたものだった。

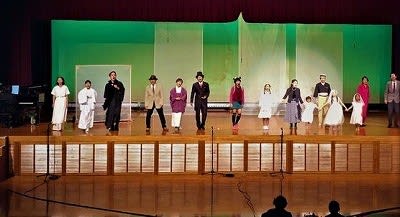

食後は、常連の電子ピアノが登場して親子の楽器演奏会となる。参加者家族は二けたには達しなかったものの、このゆったりした穏やかさには、ミサイルも殺人も兵器も無縁な世界であることを再認識する必要がある。そうした世界を若い西田夫妻はさりげなく創り出していることを忘れてはならない。

こうした活動を推進していくには情熱だけでは長続きできない。そろそろ限界点に近づいているのを二人はすでに察しているのがわかった。ここをどう打開できるか、正念場を迎えているのは間違いない。仕事・家庭・農業・活動との両立はどれだけ可能か。オラも後方支援の応援団としてなにができるかを模索しているところだ。