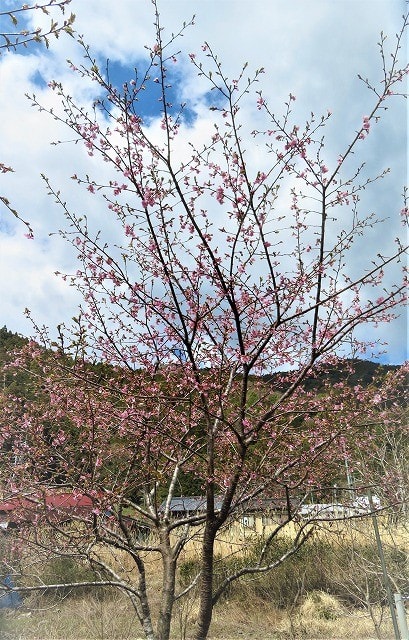

10年前くらいだったろうか、ほかの樹の陰にあって枯れそうなシモクレンを救出すべく、移植を施し、数本の挿し木をやってみた。シモクレンの花は濃い紫だった。そんな濃い花を期待していた。しかし、移植したモクレンも挿し木もいずれも花が白っぽく変わっていた。先祖返りでハクモクレンになってしまったのだろうかと疑惑が募るばかりだった。

すぐ近くの隣家に、コブシの大木がある。その影響があるのだろうか。素人はそんな疑問すらぬぐえない。さらには、コブシとモクレンの違いも判らなくなる。コブシは花を放射状に開き雌蕊が見える。しかし、ハクモクレンやシモクレンの花はチューリップ状で雌蕊が見えにくい。なるほど。

コブシは日本原産だが、モクレンは中国産。モクレンは平安時代に漢方薬として渡来したようだが、似ている日本のコブシをその代用としていたらしい。したがって、「辛夷」(シンイ)と書くと、中国ではモクレンを表し、日本ではコブシを表すとなってしまった。

昨年10月中旬に撮った実は、なにかに似ていてどうも高貴なブログ?にはふさわしくないと載せていなかったが。漢方薬は花の蕾を乾燥したもので、鼻水・風邪に効くらしい。

ひょんなとき、「サラサモクレン」というのがあるのを知る。つまり、ハクモクレンとシモクレンとの交雑種で、花の色も淡い紫からピンクまでいろいろある人気種だった。このことで、このモクレンは「サラサモクレン」であると判明。この謎解きはこれで一件落着。ホッ。それにしても、白っぽくなったサラサモクレンは見事な大木となり春の到来を告げてくれた。まずは救出は成功と言えるのは確かだ。また、挿し木した4本のモクレンも2mほどに成長し小さな花もつけてくれたのだった。チョンチョン。

春一番の先陣を切ったのは、畑の片隅に新天地を求めた「フキノトウ」群落だった。一時、畑から絶滅したため今年は収穫しないでそのまま見守ることとしている。

春一番の先陣を切ったのは、畑の片隅に新天地を求めた「フキノトウ」群落だった。一時、畑から絶滅したため今年は収穫しないでそのまま見守ることとしている。