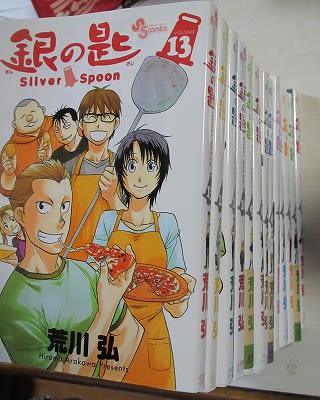

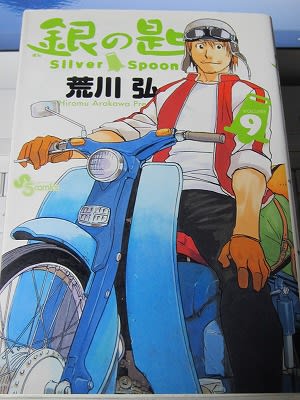

『銀の匙』と聞いて思い浮かんだのが、中勘助の代表小説『銀の匙』のこと。

中身はすっかり忘れたが、某有名進学塾の国語の先生が1年間かけてこれを教材にしたという。

さて、家から逃げ出すように大蝦夷農業高校(エゾノー)に入学した主人公「八軒勇吾」に、校長は語る。

●「逃げたことを卑下しないで それをプラスに変えてこそ、逃げた甲斐があるというものです。」(4巻)

そこには、素敵な人生の先輩がいる。

たとえば獣医の先生が語る。

●「どんなことでもね、叶うにしろ 叶わないにしろ…

夢を持つということは、同時に現実と闘うことになるのを 覚悟することだと思うよ。」(1巻)

この言葉は、作者荒川弘の作画姿勢でもある。

巻末には次号の宣伝コピーが書かれているが、その文章が優れている。

●「人はどこから来て、どこへ行くのか… 八軒は自分のルーツに向き合う。

逃げたことは間違いじゃない。

人生の道順は、一方通行なんかじゃない。

それを教えてもらったから、変われたんだ。

今の自分は、嫌いじゃない。(8巻)

●「夢が散った。

近くで見ていたからわかる。

あいつの悔しさも、あいつの虚しさも…

自分の出る幕じゃないことは 重々承知。

それでもここは引けないんだ。

少年の中に宿る決意…

そしてまた季節はめぐる。

北海道の冬は、どこよりも厳しい…」(7巻)

●「誰よりも頑張った。

それでも報われないこともある。

理不尽を受け入れなければいけないこともある。

でも、きっと誰かが見てくれている。

この世の中、けっこう捨てたもんじゃない。

八軒には、そんな誰かが エゾノーにいる。」(6巻)

マンガそのものは面白おかしく描かれているが、根底には以上のような思い入れが貫通している。

中身はすっかり忘れたが、某有名進学塾の国語の先生が1年間かけてこれを教材にしたという。

さて、家から逃げ出すように大蝦夷農業高校(エゾノー)に入学した主人公「八軒勇吾」に、校長は語る。

●「逃げたことを卑下しないで それをプラスに変えてこそ、逃げた甲斐があるというものです。」(4巻)

そこには、素敵な人生の先輩がいる。

たとえば獣医の先生が語る。

●「どんなことでもね、叶うにしろ 叶わないにしろ…

夢を持つということは、同時に現実と闘うことになるのを 覚悟することだと思うよ。」(1巻)

この言葉は、作者荒川弘の作画姿勢でもある。

巻末には次号の宣伝コピーが書かれているが、その文章が優れている。

●「人はどこから来て、どこへ行くのか… 八軒は自分のルーツに向き合う。

逃げたことは間違いじゃない。

人生の道順は、一方通行なんかじゃない。

それを教えてもらったから、変われたんだ。

今の自分は、嫌いじゃない。(8巻)

●「夢が散った。

近くで見ていたからわかる。

あいつの悔しさも、あいつの虚しさも…

自分の出る幕じゃないことは 重々承知。

それでもここは引けないんだ。

少年の中に宿る決意…

そしてまた季節はめぐる。

北海道の冬は、どこよりも厳しい…」(7巻)

●「誰よりも頑張った。

それでも報われないこともある。

理不尽を受け入れなければいけないこともある。

でも、きっと誰かが見てくれている。

この世の中、けっこう捨てたもんじゃない。

八軒には、そんな誰かが エゾノーにいる。」(6巻)

マンガそのものは面白おかしく描かれているが、根底には以上のような思い入れが貫通している。