故あって横浜を訪れた。その用事の隙間を縫ってなんとかその山手地区で有名な「外人墓地」をまわった。といっても、公開日ではなかったので、外周をそそくさと歩いたのだが。外人墓地はぺリー来航とかかわるのが興味をそそる。

1854年ペリーが再来日したとき船上の事故で乗組員1名が墜死し、この水兵の埋葬地をペリーは幕府に「海の見える地」という条件で要求したことから、外国人墓地が始まる。なんか、現代にも続いている日米のチカラ関係がすでにほの見える。がしかし、外国人を隔離するという当時の幕府官僚の高度なしたたかさも伏線にある。

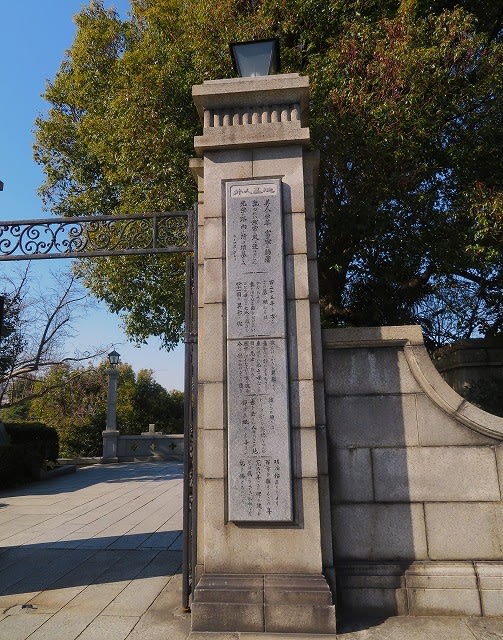

この正門を設計したのはアメリカ人建築家、ジェイ・ヒル・モーガン。横浜を中心に数多くの作品を残した。モーガンもここで埋葬されている。門柱には昭和43年11月明治百年を記念して日英語で鎮魂の詩が刻み込まれた。右側の門柱には、イギリスの詩人トマス・グレーの代表作「田舎の墓地で詠んだ挽歌」からの引用が刻まれているようだ。引用文の内容は東洋的だ。

「美人の栄華 富豪の驕奢(キョウシャ) / 孰(イヅレ)れか 無常の風に逢はざらん / 光栄の路 向ふ所は墳墓のみ」。

グレーのその下には次の碑文が続く。これを書いた人物はわからない。

「百二十五年を古るこの墓に眠れるは / かなたより東の国をおとない / こなた母なる大地に逝きし 四十一国(ヨソヒトクニ)の異邦の魂 / 彼らはるかなる異邦より 豊かなる訪れをもちきたり / 東のはてに第二の母なる 国を見出たり / 現世のはかなきを嘆く魂も 今は安らかにここに憩う / 彼らの願うは たまさかなる 追憶ならんや / 世を去りし人々にこの地 静けき眠りを与えん / 明治始まりてより 百年を数うるこの年 一九六八年にこの碑を立つる / そは我ら ささやかなる 礼を捧ぐるものなり」

日本の攘夷派テロリストの犠牲になった外国人埋葬が発端になっているので、墓地はいまも日本側がつくり無償で土地を提供している。外側の柵から見えた墓群の形態はここでは多様であるのがいい。また、人種・宗教にかかわりなく埋葬されている。お墓は約2500柱、約5千人が埋葬されている。

埋葬されている有名人でオラが知っていたのは、「ジャパンパンチ」新聞記者のチャールズ・ワーグマン。幕末に来日した彼は、1862年に日本の風刺雑誌「ジャパン-パンチ」を創刊。また、洋画の指導にもあたり、教え子に高橋由一がいた。

生麦事件で殺されたリチャードソン、日本初の女学校フェリス女学院を創立したキダー、ビール工場を設立したコープランド、鉄道敷設の父エドモンド・モレルなど日本の歴史にかかわる人々が眠っている。墓地の外郭には大木が多い。それはかつて森だったこと、風雪の歩みが刻まれていることなど魅力が絶えない界隈だった。