最近、浮世絵には作家の思い入れが多様に込められているのを知った。今までは表面的な格好良さ・華麗さに目を奪われていたが、そこには庶民の生活や美意識の洗練さを見なければいけない。美術館では展示するだけが多いが、その隠された秘密と奥行を発掘するべきだと思うようになった。

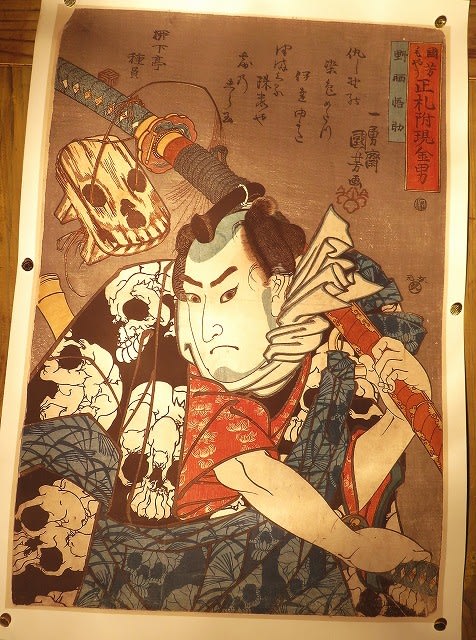

そこでさっそく、寄せ絵の奇才・「国芳」の浮世絵「野晒悟助(ノザラシゴスケ)」を入手する。発行は弘化2年(1845)ごろ。タイトルの「正札付(ショウフダツキ)現金男」とは、10人の任侠シリーズものということだった。江戸の商売は後払いの口約束「掛売り」が普通だったが、掛け値なしの正札どおりの現金払い、つまりこれは偽りなしの本物だよという意味合いだった。要するに、国芳模様で描いた仁義を重んじる本物の粋な任侠男だよ、ということだ。

タイトル左側には、柳亭種彦の門人・柳下亭種員(リュウカテイタネカズ)の「仇し野の染色めだつ伊達ゆかた つまくる数珠や露の白玉」という狂歌が添えられている。ニュアンスはなんとなくアウトローな生き方が伝わるがはっきりした意味はよくわからない。野晒悟助は、山東京伝(サン)の戯作に登場する任侠だが、それを河竹黙阿弥が脚色して歌舞伎に仕上げて以来有名になる。

悟助は、「一休」の弟子ということで僧侶になったが、自らの粗暴さを悔い、月の半分は仏道修行をし、あとの半分は俠客として人助けをし、葬儀屋となる。だから、悟助の衣服や青い袈裟には蓮の花・葉とかススキとかが描かれたり、猫や蓮葉の寄せ絵の髑髏がデザイン化されている。物語としては、ヤクザに絡まれた二人の娘を助け出し、その二人から求婚されるという歌舞伎らしい伊達男のシンプルな流れだ。

また、刀から下げた下駄にもドクロが浮き出している。さらによく見ると刀の鍔にもお坊さんの持つ払子(ほっす)が描かれていて、抹香臭さのある絵柄だが、悟助の若々しさとの対照が面白い。

京都の民話から。

在原業平が旅した時、ススキの原から歌が聞こえた。(秋風が吹くたびに、目が痛い、目が痛い……)と。何事かと業平が調べてみると、足元に髑髏が転がっており、その目の窪みからススキが生えていたという。すると、通りがかった村人が「そりゃあ小野小町じゃよ。昔は京の都でたいそう持て囃されたそうじゃが、歳をとったら落ちぶれて、故郷に出戻ったきり、野垂れ死んでそのざまじゃ」と。悟助の衣服にはこんなはかない背景があった。

そこから、人の災いを救うには髑髏の目の中の草を抜くが如くせよ、という道徳訓が横たわる。悟助はそれを完遂したわけだ。幕末に五代尾上菊五郎が悟助を公演し、2018年にも75歳の菊五郎が悟助を若々しく艶のある演技で好演している。