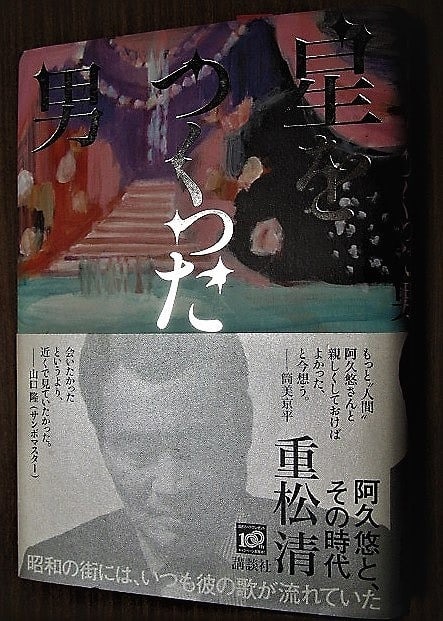

歌謡界に君臨した阿久悠は時代を飲み込み言葉の血肉を歌にしたヒーローだった。その生きざまと作詞にこめられた情念を丹念に描いた労作、重松清『星をつくった男』(講談社、2009.9.)を読み終える。

社会派作家「重松清」は小雪散る「津軽海峡・冬景色」を体感することから書き始める。その筆致は阿久悠の内面の世界に肉薄しようとする重松清のしっとりとした感性が見事だ。

「阿久悠の作詞の出発点は、まず歌手ありきではない。聴き手である大衆を、そしてその大衆が生きている<いま>という時代を、どうとらえるか。マーケティングの手法がある」と重松が指摘する。

阿久悠自身も時代性のない作詞はありえないとしている。それは以前に読んだ社説のような阿久悠の『清らかな厭世』にも滲み出ている。

阿久悠の優れたところは、従来の「情」による歌謡曲ではなく、「理」による作詞法だった。しかしそれは、「阿久悠の<理>の芯にはとてつもなく熱いものがひそんでいる」と直木賞作家重松は喝破する。

和田アキ子の歌う「あの鐘を鳴らすのはあなた」には「常識っていうやつと、オサラバしたときに自由という名の切符が手に入る」という歌詞。

重松は「このフレーズは阿久悠の手がけたヒット曲すべてにあてはまる」とし、時代と真摯に対峙した阿久悠の警句・姿勢を描き出す。

オイラは表面的なことでしか歌詞を見なかったので、阿久悠がいかに血肉をかけて生み出してきた歌詞だったかを見ていなかった。

5000曲を生み出した彼の執念のルーツは、阿久悠が生きてきた時代への哀しさと怒りとロマンとの格闘だった。と同時に、その結果はバーチャルなメディア世界の時代を形成してしまった。

そしていま、阿久悠の歌は過去のものとなりますます生活感を削除したエンターテイメントな歌の世界が肥大化している。この事態を忌々しく憤る阿久悠の叫びが聞こえて来そうだ。