(タイムイズマネー・イメージ)

(中国語では)

(教訓的な言葉)

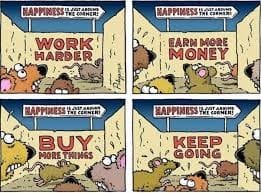

(漫画では)

(音楽では)

※ 聞いたことがありません。どんな曲か後でサーチして聞いてみます。

① "Time is money"の由来と語義

「Zuu online」平田 和生氏の文章の一部を引用させて頂きました。

※ 自分は時間(人間の人生)は有限なものでかけがえのいものである

から大事にしなければならないと理解していました。この考えは、

間違いではないのですが部分的なものでした。

平田氏の文章で由来と語義をしり文字通り"目から鱗が落ちる"

感じがしました。

以下、引用文です。

②「タイム・イズ・マネー=時は金なり」誰もがよく知っている諺だ。米政治家のベンジャミン・フランクリンが1748年に若い社会人向けにしたアドバイスが語源とされている。本来の意味合いは現在とは少し違うニュアンスだったようだ。その本来の意味は現在の若い社会人にも充分に通用する。

③「時は金なり」の現在の意味は時間を有効に使うこと

『大辞林』で「時は金なり」を引くと「時間は貴重で有効なものであるから、浪費してはならない。」とある。人が持つ「時間」は限られており貴重なもので、時間をマネジメントして「有効」に使うことが大切だという教えである。時間を無駄にせずに常に一生懸命努力して物事に向かうべきだという意味合いが強い。

非常にありがたい教訓ではあるのだが、今から270年前に初めてこの言葉を使ったベンジャミン・フランクリンが意図していたのは少し違う。

フランクリンは、『若き商人への手紙(Advice to a Young Tradesman)』という著書で、当時の若い社会人に向けたアドバイスで「タイム・イズ・マネー(Time is Money.)」というフレーズを使った。

18世紀当時は、産業革命が起き、世界的に自由貿易が拡大し、植民地戦争が繰り広げられ三角貿易が華やかしかった時代である。当時の「若い商人」へと向けたメッセージは、今で言うと若い起業を目指すような人に宛てたアドバイスに近いものだろう。

④ 「タイム・イズ・マネー」本当の意味は機会損失の考え方

ベンジャミン・フランクリンは18世紀の米国の政治家でアメリカ独立に大きな貢献をした。アメリカ独立宣言の起草委員であり、アメリカ合衆国憲法に署名している「アメリカ合衆国建国の父」の一人として知られている。『フランクリン自伝』は米国のロングセラーであり、現在の100ドル紙幣にその肖像が使われているほど尊敬されている偉人だ。

『若き商人への手紙』で、お金に対してアドバイスした章に以下のようなフレーズがある。

「覚えておいて欲しい。時間はマネーだ。(Remember that Time is Money.)」

「覚えておいて欲しい。信用はマネーだ。(Remember that Credit is Money.)」

「覚えておいて欲しい。マネーはマネーを呼ぶ。(Remember that Money is of a prolific generating Nature.)」

「タイム・イズ・マネー」の後には以下の文章が続く。「労働で一日10シリング稼ぐ事が出来る人が、旅行に出掛けること、半日をダラダラと過ごすことは、その旅費などにかかった6ペンスを失うだけでなく、本来働いていればもらえた10シリングの半分を失ったことである」

賃金は労働の対価として得るものであり、仕事を休むことはその労働の対価を失うこと、つまり賃金を得るための機会を損失することを意識すべしだと説いたのだ。

「Remember that Credit is Money.」ではお金が金利を生み出すことについて、「Remember that Money is of a prolific generating Nature.」ではお金は集まるとどんどん増える性格があることについて触れている。

「タイム・イズ・マネー」のくだりは、今風に言えば、やる気に満ち足りた若い社会人に対する金融リテラシーについてのアドバイスだったのである。いわば「マネー本」であり、教訓的な意味合いは少ない。

(以下、略)

⑤ 凡太郎の哲学的(?)考察

凡太郎は"Time is money"について、可逆的ではないと考えました。

説明としては不十分ですが、例えば「鉄は固い」という命題があったとして

逆に「堅いから鉄だ」とはなりません。

つまり、"Money is time"にはならないのです。具体的に言えばいくら

お金を積んでも時間は買えない。つまり言葉を変えれば、若さは買えない、

二度と青春時代には戻れないという事です。

まあ、このように真理と言うものは時として苦く哀しいこともあります。