https://the-liberty.com/article.php?item_id=14464

《本記事のポイント》

・住宅、自動車減税……消費増税対策を始める政府

・財務省が弱っても増税路線が揺らがないわけ

・トランプ景気の恩恵を受けても、マイナス成長の日本

「この状況では、さすがに難しいだろう」とささやかれている増税ですが、安倍政権は増税に向けた対策を詰め始めています。

政府はこのほど、2019年秋に予定されている10%への消費税率上げに合わせて、住宅ローンを組む人への減税や、自動車を購入する人に対する「自動車取得税」の廃止などを検討し始めました。

さらには、元々予定していた、低年金者に配る給付金や介護保険料の軽減拡大を、前倒しで行うことも検討しています。

これらは、増税時の買い控えを軽減するための景気対策。今年6月に策定される「骨太の方針」に盛り込まれ、年末にかけて具体的な制度が検討されます。

対策を具体化し始めたということは、政府は「増税する気満々」ということになります。

◎財務省が弱っても増税路線が揺らがないわけ

増税を主導してきた財務省周辺の不祥事が相次ぎ、安倍政権の支持率も下がる中、「増税延期・凍結の可能性もある」と言われていました。しかし、なぜ政府は、それでも増税を推し進めようとしているのでしょうか。

その背景に、自民党内の各派閥や有力者による増税プレッシャーが高まっていることがあると、18日付日経新聞は分析しています。

いわゆる「竹下派」を率いる竹下亘・党総務会長は、官邸に「消費税をもう一度延期したら、うちのムラは引き上げますよ」と伝え、岸田文雄・党政調会長や石破茂・元党幹事長、野田聖子総務相なども、増税を確実に行うべく、釘を刺す発言をしています。

そうした中、安倍晋三首相としては、来たる総裁選で引きずり降ろされないように、彼らの声を聞くしかないというわけです。

「増税を訴えていたのは主に財務省」とも言われていましたが、結局、自民党という政党が、筋金入りの「増税政党」であることが、改めて浮き彫りになった形となります。

◎トランプ景気の恩恵を受けても、マイナス成長の日本

しかし、目下の経済状況を見れば、増税などできる状況でないことは明らかです。

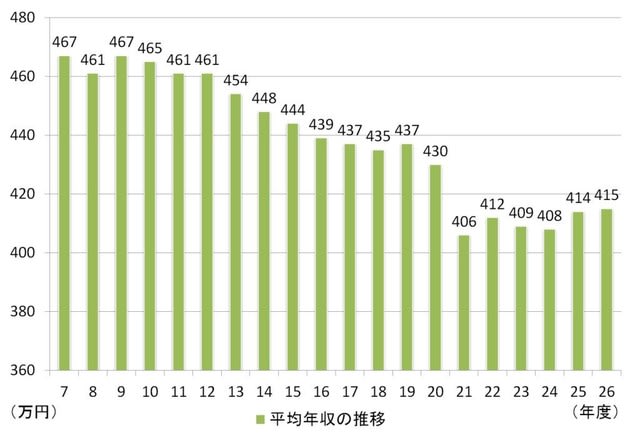

ただでさえ低空飛行が続いていた経済成長率ですが、内閣府が16日に発表した今年1-3月期の国内総生産(GDP)は、とうとうマイナス成長となりました。全体として、縮んだということです。

主な要因は、内需でした。消費も、企業による設備投資もマイナスとなり、民間需要は総崩れです。

さらに"恐ろしい"のは、外需は増えていたということ。トランプ景気で世界経済は好調で、日本もその恩恵をしっかり受けていたにもかかわらず、国内経済があまりに大きく落ち込んだため、全体としてマイナスだったのです。

そんな中、日銀も「2019年度ごろ」としていた物価目標の達成時期を取り下げてしまいました。ただでさえ、今まで6回も達成時期を先送りしてきましたが、とうとう「無期限」にしたのです。どうあがいても、数年中にデフレ脱却する兆しが見えなくなったということです。

日銀の黒田東彦総裁も10日の講演で、物価について「どちらかといえば下振れリスクが大きい」と、悲観的な見方を示しました。

こんな中で、さらなる増税などすれば、どうなるでしょう。

中には、「上がる税率は2%だけで、軽減税率と、教育無償化があるから、ダメージは相殺される」といった意見もありますが、一方で、消費者の心理的負担感は大きく増すという、専門家の指摘もあります。

次の増税によって、消費税率は「10%」という切りのいい数字となります。すると主婦などは、商品の値札を見た瞬間に、「税金はいくらかかるのか」を計算できます。そこで、「余分」だと思った商品を、棚に戻したくなる心理が働く(藤井聡・京都大大学院教授の指摘)。

これ以上、日本の景気が傾き、経済がしぼんでいけば、それこそ財政は危険な状況に陥るのではないでしょうか。

◎減税で絶好調のアメリカ経済

一方、アメリカでは、トランプ大統領による大型減税の効果が早くも出始めています。

1-3月期に日本でマイナス成長となった企業の設備投資は、アメリカではなんと6.1%という高成長ぶり。経済の先行きに自信を持った企業は、積極的に賃上げを行っています。日本よりもはるかに巨額の政府債務を抱えるアメリカでさえ、「まずは経済成長をする」道を選んでいるのです。

日本の政治家は、「増税ありき」「財政再建至上主義」にしがみつこうとする前に、そうした現実を直視する必要があります。(馬場光太郎)

【関連記事】

2017年11月27日付本欄 次の消費税上げの危険さは「10」という数字にある

https://the-liberty.com/article.php?item_id=13843