平成29年3月4日 キリン峠へ、期待はずれの樹氷。。。

気温が高くなりそうなので、早い内に1405ピーク手前の尾根に付く樹氷がブナ林の小枝から落ち無くなってしまいます。

明るくなったら歩き始めるつもりで昨晩に登山の身支度を調え朝早く暗い内に家を出ました。

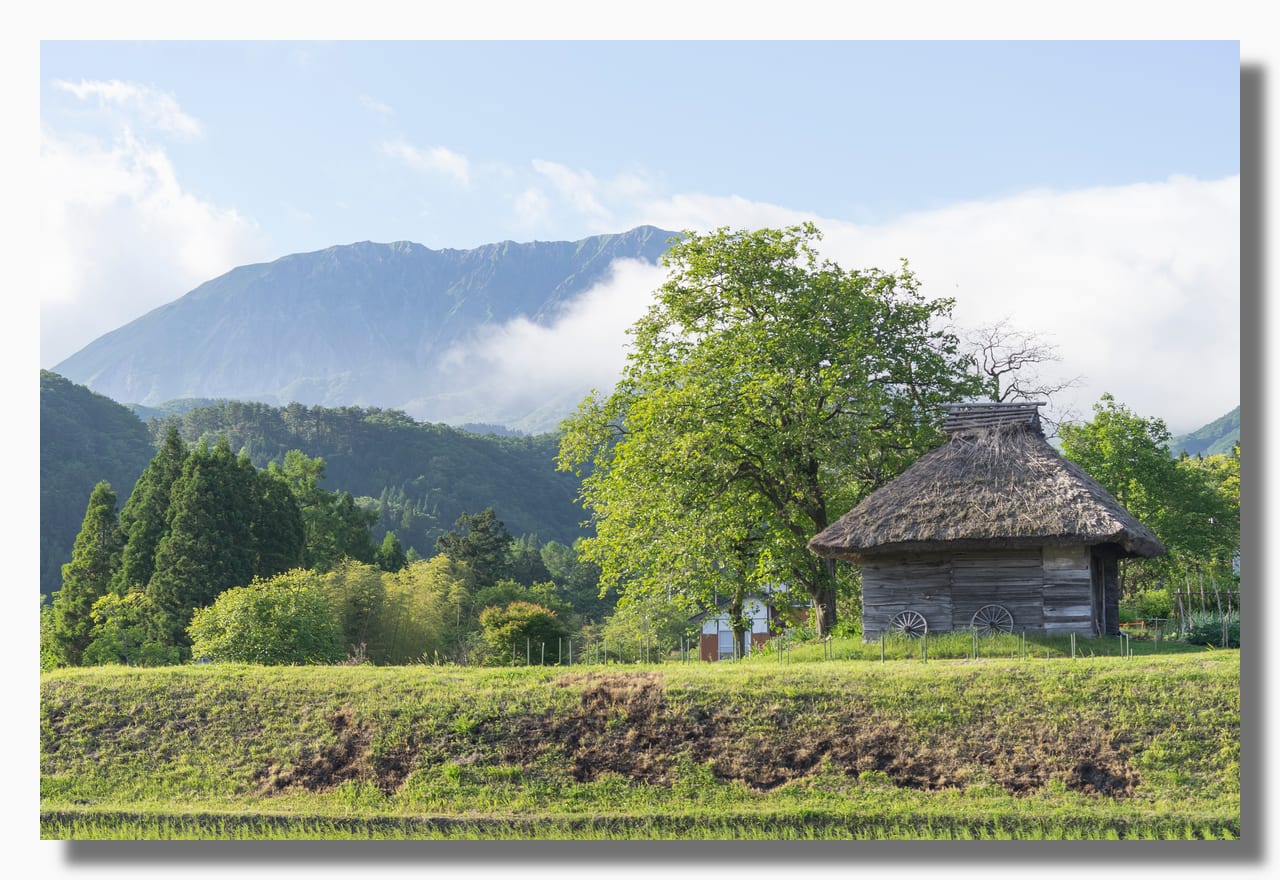

奥大山のスキー場に着くと大山に朝日が当たって白い南壁が赤く染まってきました。これがモルゲンロート(朝焼け)か。。。

出だし良しです。

大山南壁のモルゲンロート。バックの空が暗く山が浮き出て迫力を感じます。

槍尾根を300mmズーム、

ほんと綺麗に写りました。

大山環状道路沿いにしばらく歩き、適当な場所で右へ入って木谷のブナ林のゆるい登りを延々と歩いていると、

木立のそばに木っ端が散らばって、何で木っ端が。。。

耳を澄ますと遠くからコツコツコンコン音がします。犯人はキツツキの類のようです。

烏ヶ山附近から日の出です。

この時期、雪原を歩いて何時も感じるのは雪原に写る木立の影の美しさです。

朝日に照らされた雪原の白と織りなす木立の影、何か幻想的に思えるのです。

緩やかな木谷を登っている時から、樹氷は無理と思っていましたがそれでも近くにで見ないと言い聞かせ、急な登りをスノーシュー付けて登って来ました。

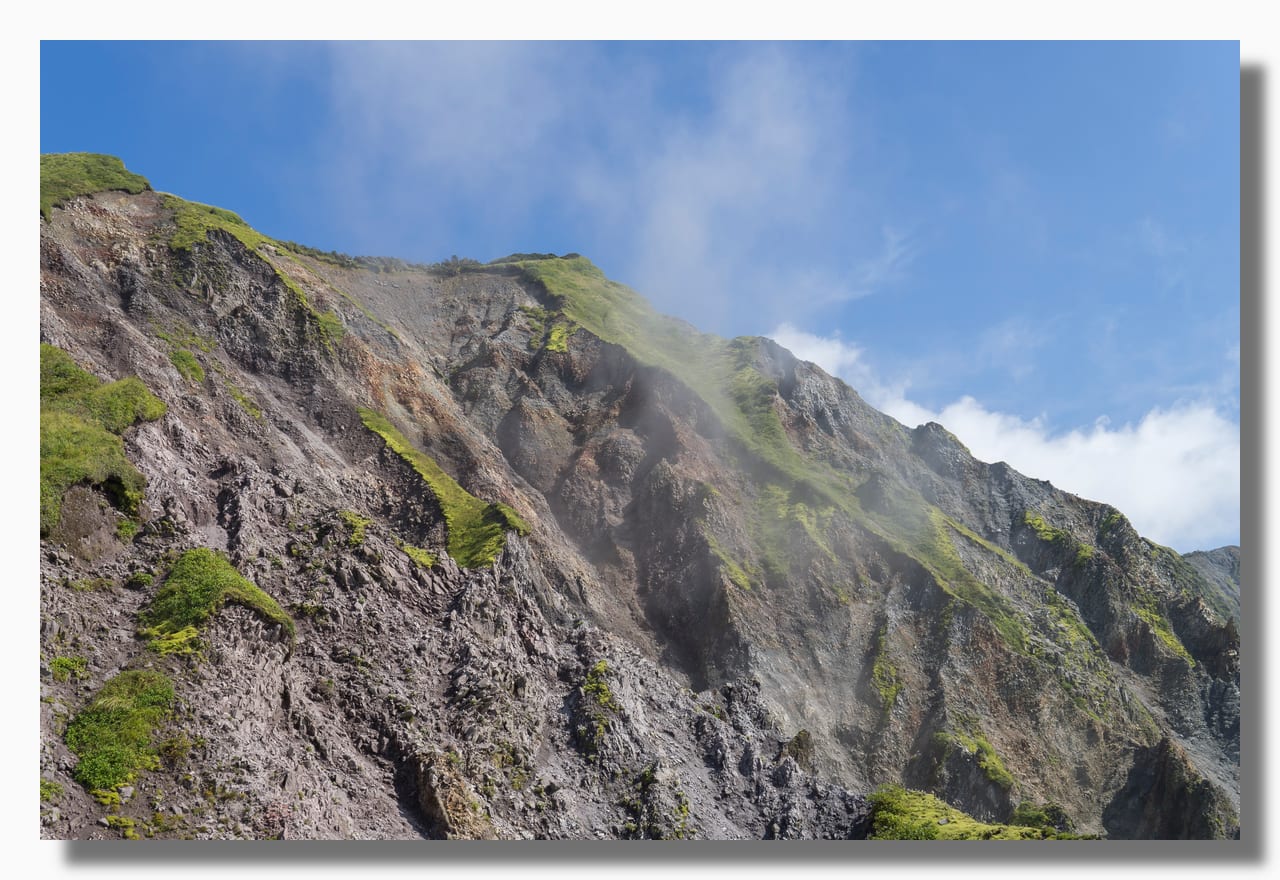

急登りが終わり大山の尾根が見える尾根に出ました。

が期待した樹氷は無く残念。。。

スノーシューで重量オーバーでアイゼン持って来てないので槍尾根縦走なし、後はキリン峠を目指し大山東壁の全景を見るのみ。

キリン峠手前の直線斜面が青空を斜めに横切り画面を白と群青色分け、その直線とコントラストが目に飛び込みました。

画面に納まらないの何枚も撮りまた。はて、どの写りが良いか?。。。

鳥越え峠 やはり樹氷なしです。

目指すはキリン峠と大山東壁を一望出来る1405mm

先行していった1人のスキーヤーはすでに頂点着き圧倒的な東壁を眺めくつろいでいます。

4人の山スキーのメンバーも1405mmに着きました。

これから、地獄谷に下り振り子沢を登るとの事。

彼は身軽でスキーの運びも軽やか、キリン沢に向かって急斜面を下って行きました。

後からの4人は鳥越峠~地獄谷のルートに向かう様でした。

キリンの草付き斜面にも1人、スキーヤーです。

アイゼンを履いてこの急勾配を登る様です。槍尾根登り三ノ沢を滑降か。。。

新雪で滑るのか足下固めて四つ足で登って行きます。

目の前に雪の壁。。。どうやら乗り越え無理の様です。

アイゼンをスキーに履き替えて左斜面を木谷に向って下って行きました。

予定の通りコースだったのかも分かりませんが?

風が吹けば少し寒さを感じますが吹くのが止むと暖かく、食事を取りながらしばらくの間ゆったりできました。

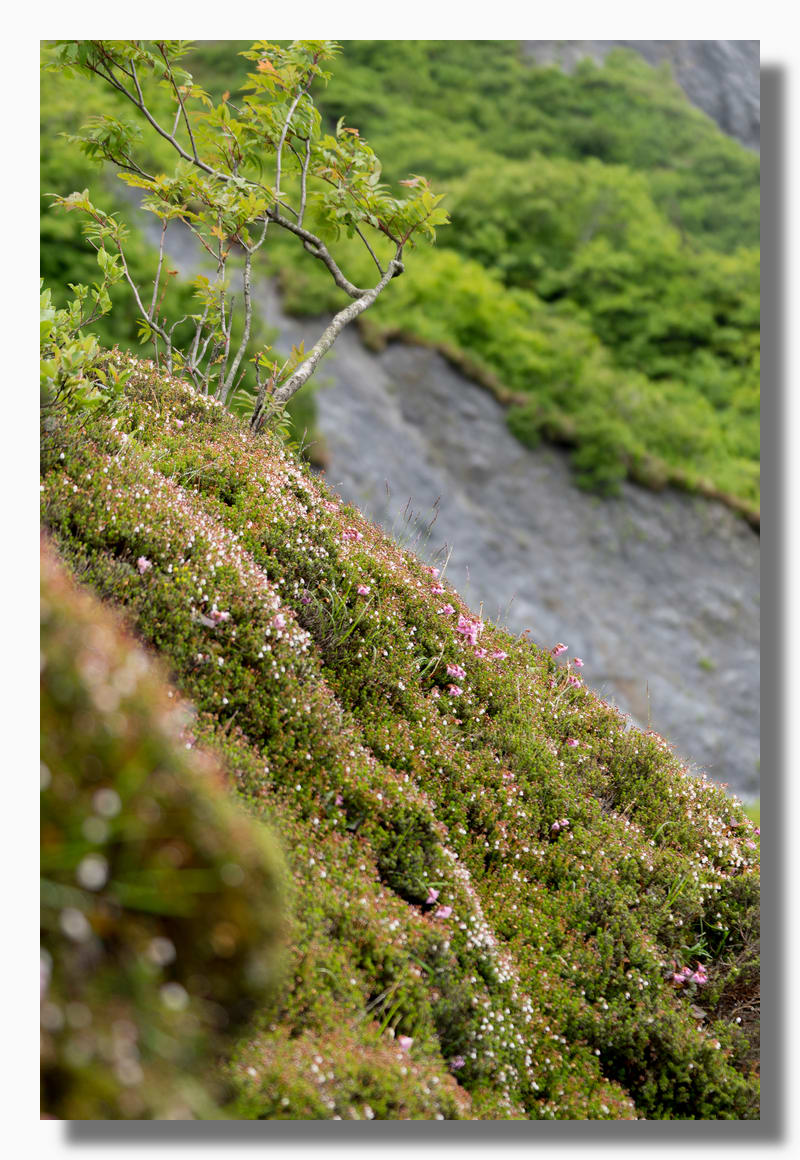

葉を落とした木谷のブナ林はねこのふんわりとした毛のようで上から見ても心地よいのです。

1405にてザックと青空

春夏秋冬、いつ来ても素晴らしいキリン峠1405から見える大山東壁です。

今日も、1日良い天気に恵まれ最高の登山が出来ました。

2月14日 2日間の大雪が治まり青空と日射しが出た朝、我が家から風景です。

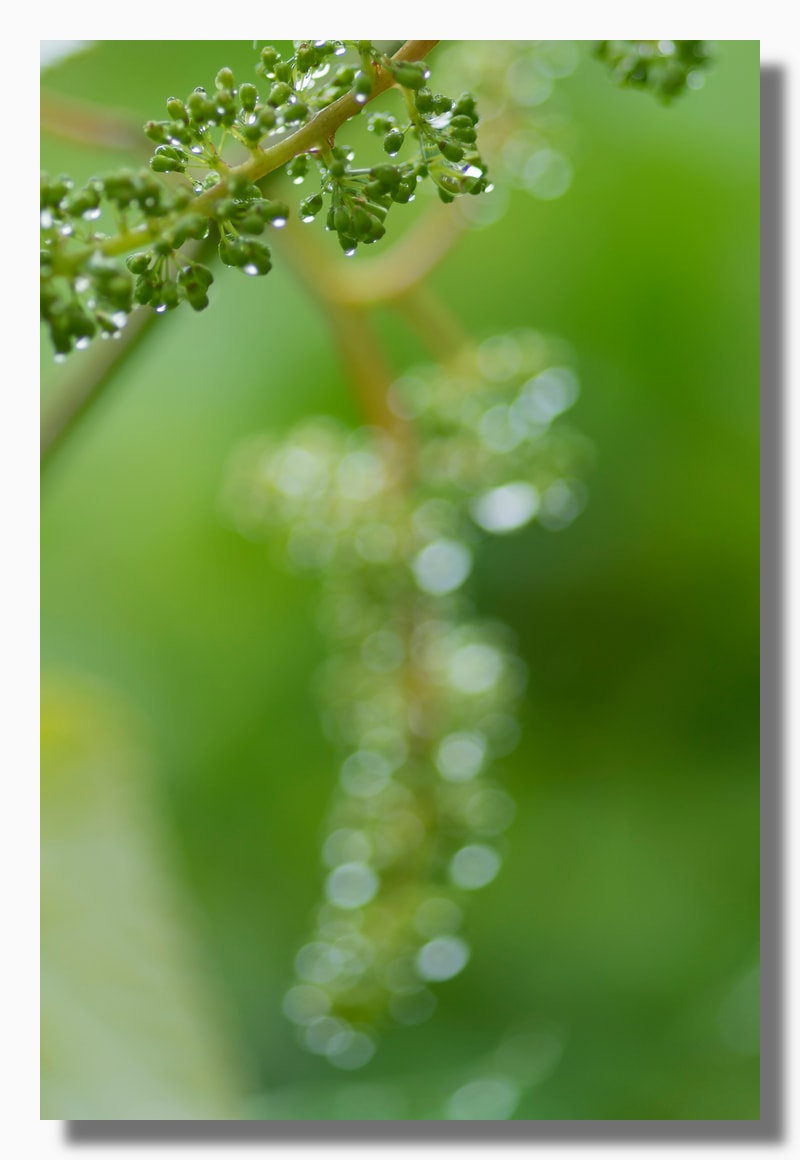

キリン沢の近くまで寄って東壁と青空に浮き出るクガイソウを探しましたが思う様にはなりません。

キリン沢の近くまで寄って東壁と青空に浮き出るクガイソウを探しましたが思う様にはなりません。