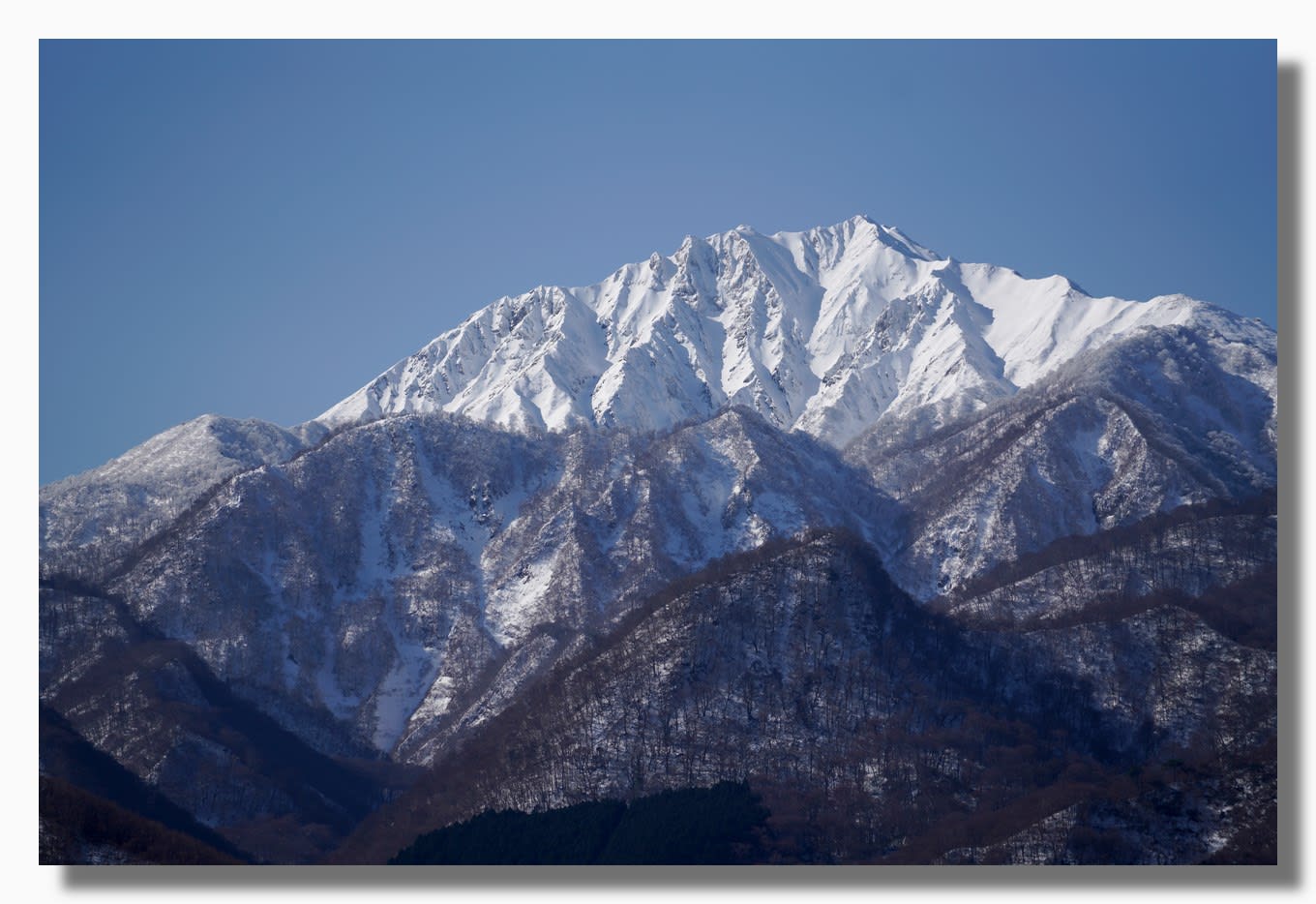

平成29年12月15日 東大山の雪化粧

数日間の雪模様から一転して朝から晴天、東大山の雪化粧を見にふらっとドライブしてきました。

人工物が入らないで大山の全景を撮る場所は限られます。

関金町志津から 大山-三鈷峰-矢筈ヶ山-甲ヶ山-勝田ヶ山 の山並み

地蔵峠附近からの東大山 大山鏡ヶ成に向かう県道は笹ヶ平で冬期通行止め入っていました。

矢筈ヶ山と小矢筈ヶ山を 200mmズーム

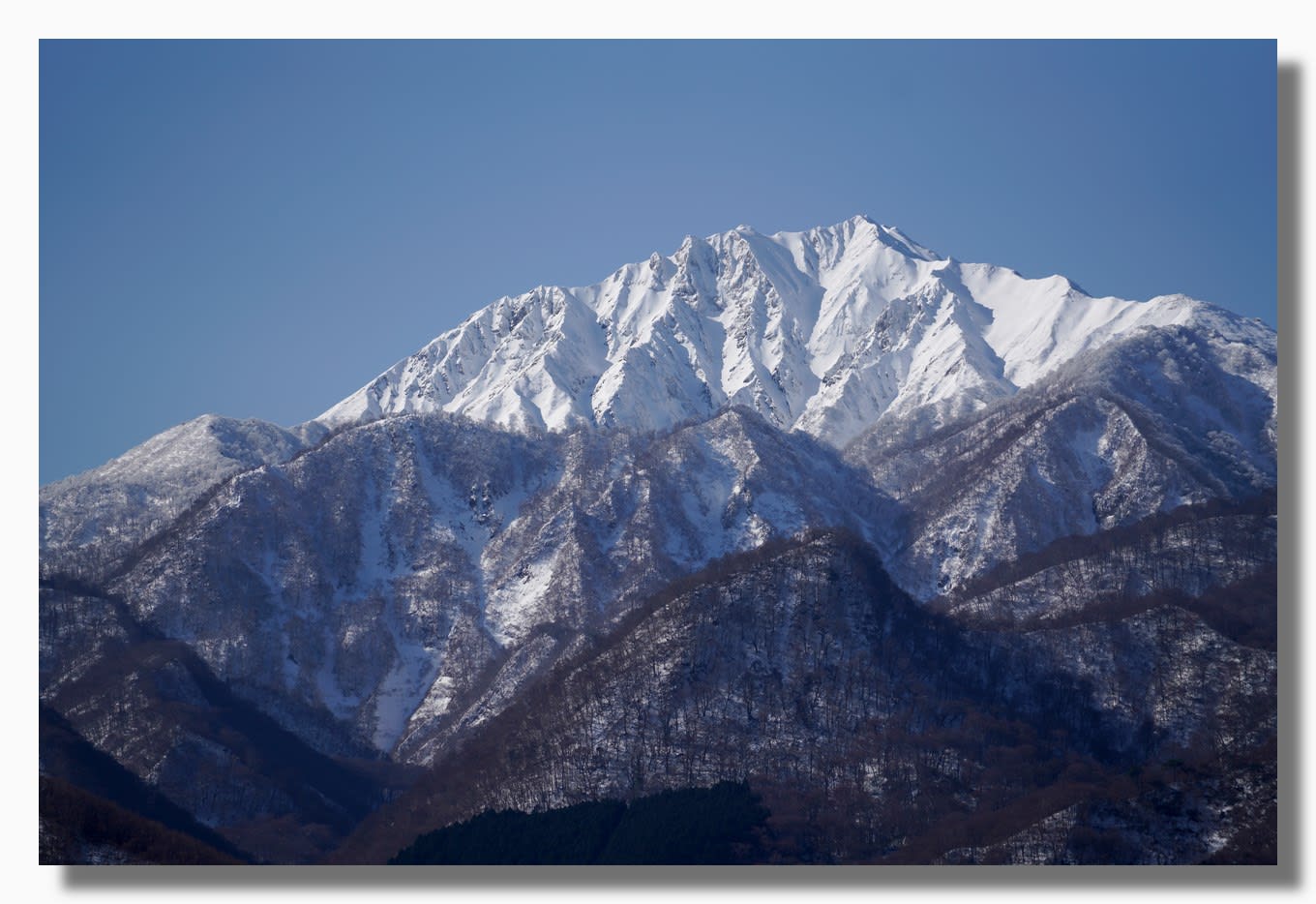

平成29年12月15日 東大山の雪化粧

数日間の雪模様から一転して朝から晴天、東大山の雪化粧を見にふらっとドライブしてきました。

人工物が入らないで大山の全景を撮る場所は限られます。

関金町志津から 大山-三鈷峰-矢筈ヶ山-甲ヶ山-勝田ヶ山 の山並み

地蔵峠附近からの東大山 大山鏡ヶ成に向かう県道は笹ヶ平で冬期通行止め入っていました。

矢筈ヶ山と小矢筈ヶ山を 200mmズーム

平成29年11月3日 三ノ沢、二ノ沢の紅葉は

ぶらっと、三ノ沢までドライブ

台風で葉が落ちてしまったのか、寒暖差が少なかったのか。。。紅葉の艶やかさがもの足りません

二ノ沢の紅葉もイマイチ

平成29年11月5日 ・・・・・・・・ 絶好の登山日和 ・・・・・・・・

朝寝坊したので、キリン峠からの槍尾根歩きをあきらめて三ノ沢を登りました。

良い天気で、青空の大山南壁を三ノ沢最上部で見上げれば絶景です。

槍沢の絶景を眺めながら急登を登る。

1692から剣ヶ峰への尾根を見ると登山者の列が

快晴の日曜日、登山を待ちかねた登山者でにぎわっていました。

天狗ヶ峰で剣ヶ峰ズーム

槍ヶ峰と烏ヶ山を重ねて撮って見ました。

ガスに浮いた烏ヶ山が槍ヶ峰の影の様に見えます。

今朝の寒さで尾根沿いに樹氷の花がいっぱい咲いていました。暖められた空気が上昇し冷たい南壁で冷やされガスとなって尾根に立ち昇って来ます。

南は真っ白、尾根を境に北は真っ青な大山山頂でした。

尾根沿いの樹氷と三鈷峰

この時期としては初めてお目にかかった樹氷です。

樹氷の花がいっぱいで最高の尾根に出会いました。

剣ヶ峰から天狗ヶ峰に向かい下山する登山者。

剣ヶ峰から弥山を望むと南壁側と北壁側で景色も空気も違います。

樹氷が綺麗でたくさん写真を撮りすぎて選別が大変でした。

空に浮かぶ登山者。

カメラを構えこちらも撮れているようで。。。

下山しました三ノ沢。

何時もですが、ここまで下山すれば一安心、あとはボチボチ2,30分歩けば登山終了。

三ノ沢の大堰堤の下からガスに埋もれる剣ヶ峰

平成29年11月12日 ・・・・・・・・ 烏ヶ山を登る ・・・・・・・・

朝から曇りがち、どの山行こうか。。。

で、今年の紅葉を見逃した烏ヶ山を登りました。

大山鏡ヶ成のブナ林は、ほぼ葉が落ちました。

秋の終わりにネコヤナギか???

光線が次ぎ々流れて行きます。コントラストが良いです。

平成29年9月2日 ・・・・・・・・ 木谷の登山道にて ・・・・・・・・

ブナ林から差し込む光に照らされた真っ赤な実が濃いグリーンの中で映えます。

100mmマクロ持参です。

苺の実は甘み少なく水っぽかった。。。しかし、色はとっても綺麗でした。

キリンの草付きに向かってこれから急登に入ります。

南壁から昇ってくるガスで槍尾根ガス埋もれ何も見えません。

足下見てただ々歩くだけでした。。。

平成29年9月13日 ・・・・・・・・ 大山鏡ヶ成の初秋 ・・・・・・・・

マツムシソウに蝶が群がっていました。

ネットの図鑑で見るとキアゲハのようですが?です。

ゲンノショウコの花は赤と白がありますが、我が家の田圃の畦は白色だけです。

大山鏡ヶ成の草原には赤色のゲンノショウコがたくさん咲いていました。

赤色が新鮮に見えてマクロで撮る。

ススキは始まったばかりでした。

平成29年9月18日 ・・・・・・・・ 三平山から ・・・・・・・・

天空は青色いっぱいなんですが、大山に白い雲の帽子、冷たい風が強く吹いていました。

三平山山頂から

平成29年9月24日 ・・・・・・・・ キリン峠から槍尾根を行く ・・・・・・・・

木谷のブナ林は登山道に緑のトンネルを創ります。

キリン峠の草付きは、オオバギボウシの黄色い草紅葉。

青空が覗けばもっと艶やかに写ったかも。。。

1692のトラバースから天狗ヶ峰

天狗ヶ峰に向かって斜面を登る人影もぼんやり。。。

タイミグ良く、槍ヶ峰の先端がはっきり現れました。

槍沢から三ノ沢へ下山

ドングリではな異様ですが、秋の実りはてさてなんの実か?

平成29年8月27日 残暑の三ノ沢を登る

照りつける太陽、残暑と言うより真夏そんな日に三ノ沢登りました。

ヤマブドウの実はまだ青く

イヨフウロウは咲く時期が長く7月中頃から咲きます。

槍沢と槍ヶ峰 手前のシモツケソウの赤い実がぼけて槍ヶ峰を引き立たせました。

サラシナシショウマ

廻りを低い雲に囲まれた三鈷峰

剣ヶ峰まで行きましたがガスの中でした。

三ノ沢まで下山すると尾根から雲がとれ、壁面の緑が浮き出て来ました。

平成29年7月22日 大山寺からユートピヤ小屋へ お花畑の咲き具合は

7月の4週目に入るとユートピヤ小屋の周辺はお花畑になります。

特にクガイソウとシモツケソウの群落は素晴らしく青紫と赤紫のジュウタンを敷き詰めた様になります。

花の咲き具合を確かめに宝珠尾根から登りました。

宝珠尾根のブナ林隙間から見える夏山登山道9合目

北壁から崩れ落ちる岩の堆積物

ナンゴククガイソウ

北壁バックに登山道脇のナンゴククガイソウ

ユートピヤ小屋周辺のクガイソウは8分咲き、色はとっても艶やか。

シモツケソウはつぼみでした。

大山大神山神社 大山寺に向けて足取り重く階段を下る登山者、心は充実感であふれたいたことでしょう。

平成29年6月17日 大山夏山登山道を登る

天気は最高、暑くもなく寒くもなく最高の登山日和でした。

7合目附近まで登ると視界が開けます。

標高1700mの9合目から眺める美保湾と島根半島、大山寺の標高はおよそ700mで高低差1000mを2時間半かっかて登ります。

剣ヶ峰の石碑と槍尾根がクッキリ

弥山山頂、絶景を満喫。心も体も心地よい日でした。

島根半島と重なりそうな低い雲、雲も半島に沿って延びているように見えました。

家族連れの登山者たくさん登っていました。

子供たちは元気です。サックをおいて山小屋の周りを散策。

ぽつりと咲くウマノアシダカ、暖かい日射しを浴びて気持ち良さそう。

9合目をゆっくりゆっくり登る登山者は弥山山頂を目指す。大山寺からの標高差おおよそ1000mm

弓ヶ浜半島がクッキリ

9合目の木道から日本海を望む 海岸線沿いに立つ風車、羽の向きから西風が吹いているのが分かります。

小さなユートピヤ小屋と三鈷峰

下山時、6合目の避難小屋から 大山北壁

青空にそびえる重なり合う2本のフナ林を見上げて

平成29年6月11日 ・・・・・・・・・ 岡山県森林公園の散策にて ・・・・・・・・・

ウワミズサクラの花

カエデの実

平成27年6月4日 ツガザクラとイワカガミの咲く槍沢を登る

6月の第一日曜日は大山の夏山開きのですが、 槍沢は壁一面に咲くツガザクラとイワカガミの花の咲く時期です。

ツガザクラは満開を少し過ぎていたしイワカガミは満開前でした。

良い天候に恵まれ、三ノ沢、槍沢を登り満喫してきました。

若葉が目立つようになるこの時期は、花目当てもあって三ノ沢を登る登山者が多くいます。

大山南壁、ガスが掛かったり山並みが見えたりと入れ替わっていきます。

槍尾根を目指す登山者を横目に急なガレ場を延々と登り目指す壁面にたどりついて絶景を楽しみました。

壁一面に咲くツガザクラ、時折イワカガミのコラボ、一週間のチャンスをもの出来るか。。。

薄雲がなくなって青空が欲しいと思いなが、時折らしがみついて撮りました。

本沢と壁沢には残雪がしっかり残っていました。

天狗ヶ峰手前の絶壁を行く登山者。。。何時もの光景です。

その基点となる尾根に建つユートピヤ小屋

剣が峰に集まる常連さん

例年より1週間早く咲いていた絶滅危惧種のノビネチドリ、赤紫の花が緑色の葉に合います。

下山時の槍沢はすっかり雲が取れ青空が尾根の上に拡がりました。

午前中の登り時にこの拡がりがあれば最高の登山となったのですが。。。

山は気まぐれです。だから、チャンスを求めてまた登ります。

何時もの場所にオキナグサが一株咲いていました。

平成29年5月21日 三ノ沢の小雪渓

雪景に誘われ三ノ沢の左側の谷に入って見ました。

5月第三週になっても三ノ沢は春先

芽吹き

ダイセンキスミレとツボスミレ

雪景の残るこの沢を登ってみましが、思いの他か急勾配で疲れました。

下りはスリップしないように細心注意を払いゆっくり下りました。

気温が上がって来れば、クレパスと落石に注意して。

振り返れば、三ノ沢が一直線。

これより上部は、雪景が切れ段差あって登れそうにありませんでした。

無理はしないことに。

平成27年4月23日 キリン峠から剣が峰へ(16日のリベンジ)

16日のリベンジ、剣ヶ峰を目指して槍尾根を登りました。

藪小木をを避けキリン直登のつもりでしたが、烏ヶ山の姿に引きずられて右に寄ってしまいGPSも電池切れで結局16日と同じ尾根に出て

藪小木を登ることになってしまいました。

木谷のブナ林は一面の雪が残ります。この日の朝が寒かったので残雪が締まりカンジキ無しで足を捕られること無く歩けました。

大きな雨が降らないかぎりは、連休中も雪が残りそうです。

1週間で、かなり雪が融け草付きが現れきました。

キリンのとり付きも雪が無くなり乗り越えるのに足下がズルズルでヒヤヒヤ不安を感じました。

槍ヶ峰を過ぎて天狗ヶ峰へ

右に日本海の海岸線が見えます。

切り立った尾根を天狗ヶ峰に向かって登る2連れ

登る姿からすると厳しそうです。

天狗ヶ峰を抜け目指すは剣ヶ峰

所々に雪が残ります。そのおかげで怖さが和らぎました。

雪が融けて無くなると尾根も荒れて歩きにくくなります。

よい時に歩けました。

美保湾に赤い帯が見えました。浅瀬か赤潮か?

下山です。

振り子沢へ向かう予定もありましたが、脚に疲労感あり地獄谷から鳥越峠に向かう登りがこたえそうなので三ノ沢に下山しました。

時間に溶融があるので、蒜山をうろうろしてジャージーランドでさくらを撮りました。

蒜山のさくらは満開を少し過ぎたころでしょうか。

平成29年4月16日 雪解けの槍尾根を登る(大山と群青色の空に流れる白い雲の帯)

鍵掛け峠~桝水高原の道路は冬季閉鎖でゲートが閉まっていました。

鍵掛峠手前の木谷登山口からキリン峠1492へ直登しましたが、1492まであと20~30mのところから残雪が切れ

藪小木をかき分け登りなって四苦八苦でした。

キリンの斜面の危険なところは少し岩肌が見えていましたが、雪が残り危険を和らげて思っていたよりすんなり通過、キリンの鉄柱へ。

ブナ林の合間からキリンの鉄柱が見ます。

ここから藪小木に難儀しました。

キリンを直登してきたスキーヤー、スキー付けて登ってきました。

外国人も混じって大山も国際化です。

群青色の空に流れる白い雲の帯が綺麗でした。

1ヶ月半の空白、たくさんの写真を撮りました。

今回は、雲の流れる大山です。

キリン鉄柱近くの斜面にスノボーの白い跡がクッキリ付いています。

この斜面下のから見上げても、上から覗いても恐怖大です。

やりましたねぇ~。

キリンの鉄柱に付いて一安心。

大山南壁の全体が見渡せる絶景の場所、剣ヶ峰も弥山も三ノ沢も一ノ沢も一望です。そして、登って来た木谷のフナ林の森も一望です。

何時もここで一休みします。

三ノ沢も雪がたくさん残っています。雪の上の落石も余りありませんでした。

木谷のブナ林、その足下にはたくさんの雪が残ります。

剣ヶ峰、縦走路には雪庇も見えました。

剣ヶ峰に行くには十分な時間はありましたが、1ヶ月半以上、山にご無沙汰になっていたのでムリをやめて、

槍から三ノ沢に下山しました。

槍尾根を行く。。。

我は、斜面を登り、三ノ沢に下山。。。

矢筈ヶ山と甲ヶ山をズーム、霞む海岸線。

暖かい1日で、眼下に2.5を核に水蒸気がただよいます。

上空は、群青色の空

すごく綺麗でうっとりします。

登って来た槍尾根を振り返れば、烏ヶ山が近くに見えます。

1人、1692に立つ。

さて、槍沢上部から三ノ沢に向かって下山です。

雪が柔らかく、カカト歩き出来ました。

落石少ないものの振り返り振り返り、落石の音に注意を払いながら素早く下山。

落石が追ってこない、ここまで下山すれは安心です。

道路までもう越しの場所、振り返れば大青空バックの大山南壁の稜線がクッキリ

素晴らしい。。。

道路歩きで20分、鍵掛け峠に付き定点撮りです。

後、木谷まで歩いて5分~10分

朝から気温が高く雪も適当に緩み、カンジキ付けることなく、斜面もアイゼン履くこと無しトウキック対応できました。

思っていたより体力が残っていて帰宅してから一仕事しました。