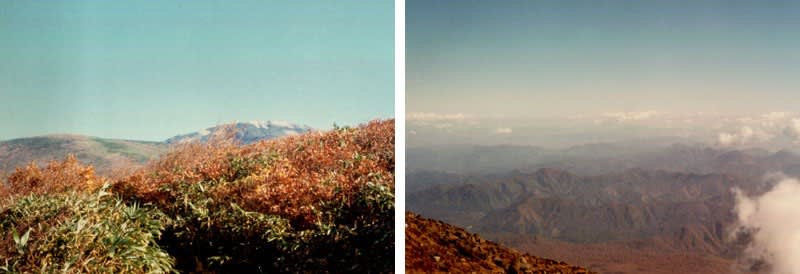

この写真ではかくれていますが左に見える稲倉岳。どうやってできたんでしょうね。

皆さん山頂と白糸の滝にだけ目を奪われて歩く象潟口登山道の登りはじめ。上る途中の巨岩は気になりますよね。

百名山登る事しか興味ない人には気になるわけはありませんがこの登り始めの道は左側が巨岩が並び立ちその下は断崖。右手から続く山肌が切れ落ちているのがわかります。渓谷が出来る時にこういった大きな岩が露出したということでしょうか。

奈曽渓谷。この尾根の向こう側の中島台は紀元前466年の山体崩壊だそうですが、しからばこの奈曽渓谷はいったいどうやってできたのでしょう。活断層に関連した山体崩壊が成因ともいわれているとのことですがなんとも不思議な地形です。鳥海山には何か所か崩壊地形があるのですがこれは赤色立体地図を見るとよくわかります。

© Digital Earth Technology Corp.

鶴間池の所は上の図には入っていませんが中島台へ続く大きな山体崩壊、千畳ヶ原の所の崩壊地形、中でも奈曽渓谷の崩壊は著しく見えます。蟻の戸渡しで山体が首の皮一枚で繋がっているように見えます。これを熔岩の分布で見ると、

産業技術研究所鳥海山地質図に見やすいように黒太字で加筆したものです。

奈曽渓谷は奈曽谷熔岩、御滝熔岩、谷櫃下部熔岩とⅠ期の分類に属する古い熔岩で出来ているのがわかります。登山道はⅡb5 鳥ノ海という後の時代のの熔岩の上を歩いていることになります。稲倉岳の熔岩の構成を見ればⅠ期の熔岩の上にⅡ期の熔岩が重なっていることも上の地質図でわかります。鳥海山・飛島ジオパークのHPでは「なぜここだけが選択的に削られているのかははっきりわかっていません。」と書かれています。(このHP見るとまるで土産物を売るためにあるようだと思うのは私だけでしょうか、このページ右側には認定商品としてせんべいやらなにやらのオンパレードです。)

橋本賢助の「鳥海登山案内」に稲倉岳についての記述がありました。旧字体でちょっと長いですけど一度読んでみると面白いです。

第五章 稲村ヶ嶽、一名稲倉ヶ嶽

以上新火山、舊火山或は寄生火山、爆裂火口等に就いて學者の說も略一定して居るのに、獨り稲村ヶ嶽のみは各人各樣の鑑定をしたのである。之と云ふのも、地形の甚だ復雑してゐるのと、昔のものと形が余程異なつたからであつて、唯「火口壁の壊れ残りだらう」と云ふ事だけは、皆一致するが、扨て何れの火口壁かとなると、議論百出其適歸する所を知らない有様である。故三浦理學士 (名を宗次郎と云ひ、明治二十六年五月の吾妻山噴火の際、調査中噴孔より飛揚する岩石に撃たれて斃れた人である。)は、新火山の外輪山、即ち七五山連嶺の一部分であると見做し、石井理學士は笙ヶ嶽及び月山森と運るべきもので、一大外輪山の一部分であると云つて三浦說に反対して居る。所が近頃 鳥海山を最も精細に調査した中島理學士の說に依ると、稲村ヶ嶽は之等の火山とは全く無關係の山で、舊火山よりも尚一層以前に噴出して出來た火山の殘塊であると云って居る。何れの說も一理ある事で、而も斯道の大家の調査であるから、今俄に之に對して自分の臆斷を下す事を憚るが、最も細密に而も最近に調査せられた、中島氏の說をオーソリチーと見てよからうと思ふ。氏は熔岩の性質から、又其重なり合った狀態から見て 稲村ヶ嶽熔岩や霊峰熔岩が、舊火山に関するそれよりも、別褌であつて然も古い事を確めて居る、若し此噴火口を見んとならば、宜しく小瀧口鉾立附近に行くがよい、一大爆 裂口らしいものがあって、底を關川(奈會川の事である)の上流が物凄い音をたてて流れて居る。此處が即ち西大澤(にしおほさわ)で、向って左側には例の稲村ヶ嶽嶽、右側絶壁には名高い白糸の瀧が懸つて居る、滝の高さ大約百米突其絶璧に十二段の熔岩層を数へ得るのである。又東大澤と西大澤との間即ち遥拜所の方から稲村ヶ嶽に渡る所をアリノトワタシと云つて、頗る細まつた馬の背か見えて居る。