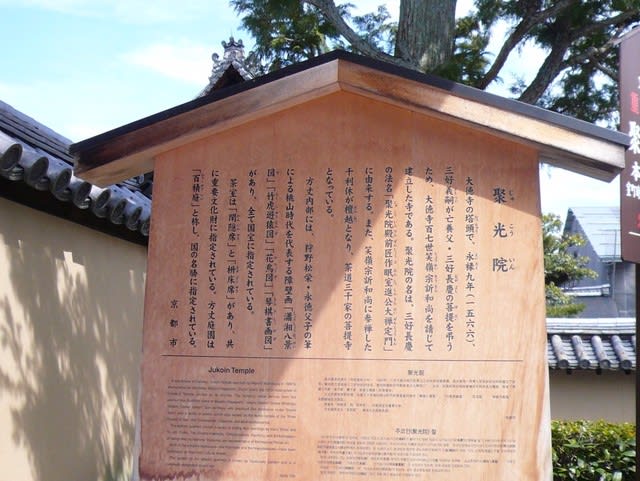

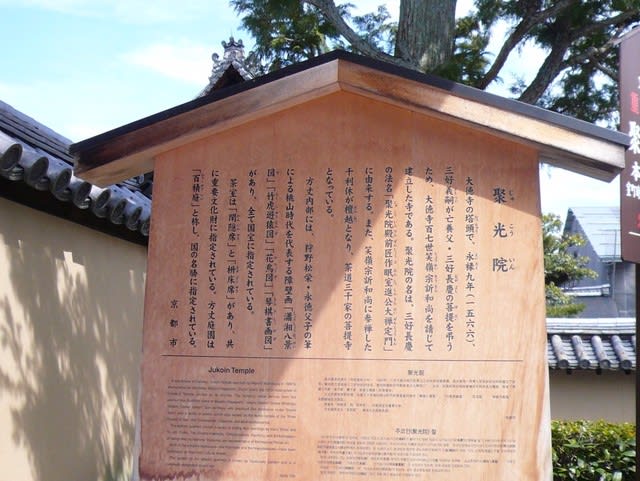

聚光院の創建450年記念特別公開が3/26まで。

興臨院は18日から、黄梅院と総見院が25日から。

ということで、25日に行きました。

聚光院は昨年 友人と行く予定が崩れ、やはり、見ておきたいと思い予約を取りました。。

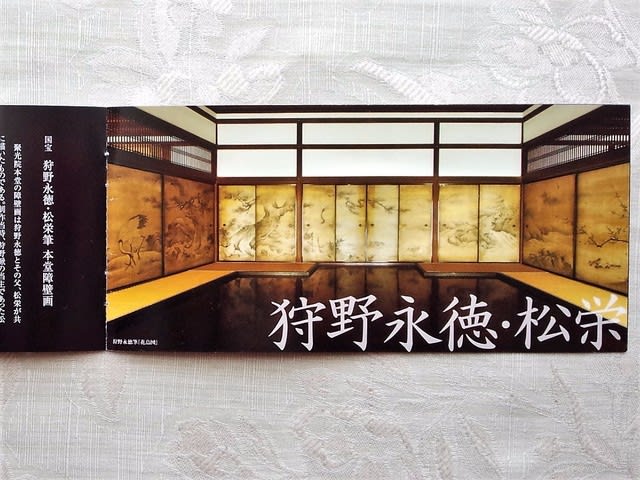

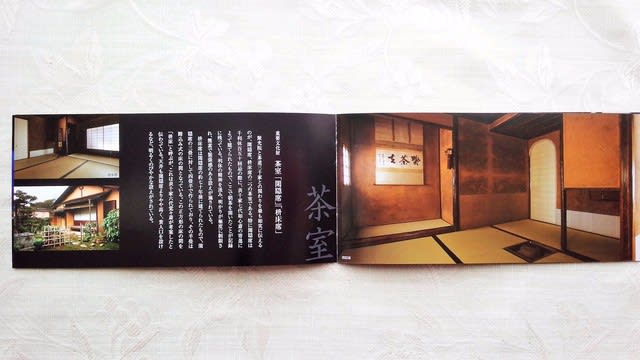

内部は撮影禁止、パンフレットより。

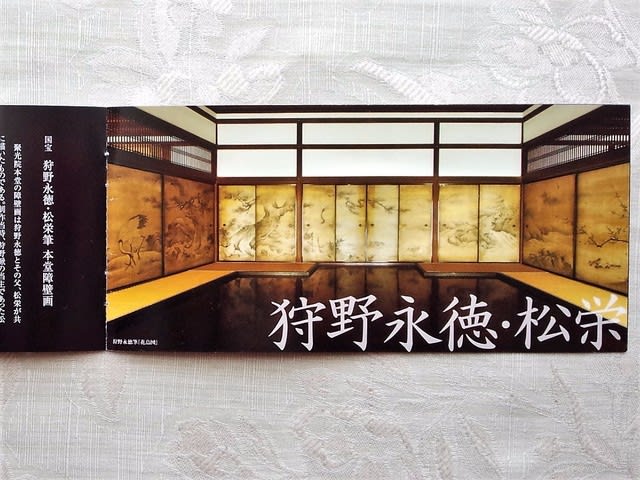

国宝の襖絵はいつもは博物館に平置きされています。

元は金色の上に黒で描かれ きっと 生き物も樹木も水ももっと活き活きとして見えたのでしょう。

襖として直立3面で繋がって見るのが姿で、描かれた内容の関連がわかります。

春夏秋冬の移り方、鳥同士のアイコンタクトは、この場に座してわかります。

想像で書かれたトラとヒョウも人間的な顔面表情です。

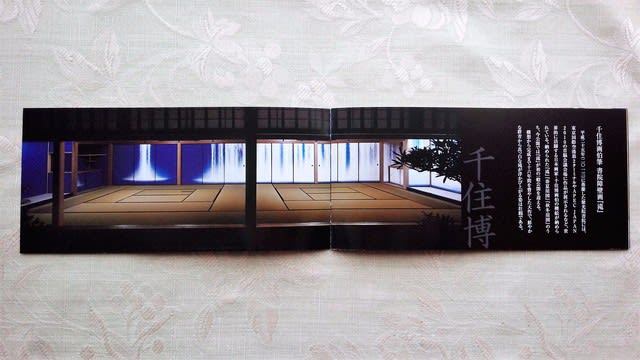

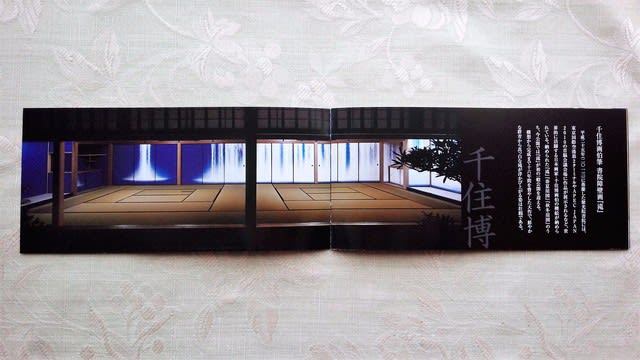

書院の障壁画 千住博画伯『滝』

二間続きで連続しています。

天然顔料を使い、100年はこの色を保つそうです。

茶会で、宗匠が座り黒い十徳が映えるように続きの間は女性の着物が映えるように配慮されている解説でした。

私のソファの提案も座った時の見え方はポイントの一つです。

今日の見学では廊下からですが、茶会で座敷に座って見たくなります。

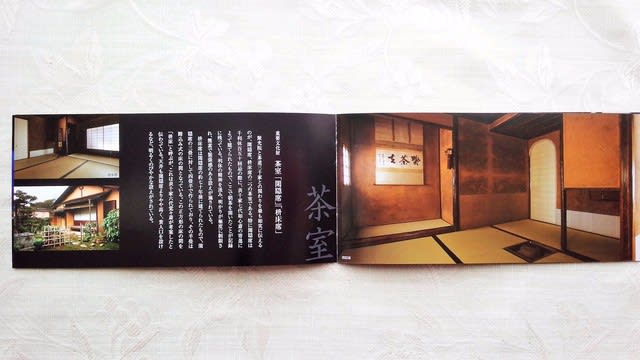

茶道や茶室の本を見ると、たいていは出てくる聚光院 枡床の席。

茶室の写真はほとんど実際より広く見えますので、やはりその場で空間の間隔を得たいと思っていました。

4畳半です。他の方が思わず『狭い』と言われました。

私は、高桐院で2畳台目の松向軒を見た後でしたので、広く感じます。

『目で見る』というのは カメラのレンズとは違うことを実感します。

室町時代、明治の廃仏毀釈 歴史があって今に至る・・解説していただく内容に重みがあります。

信長像は秀吉がOKしているので、リアルに近いのでしょう。

造る人は プレッシャーがすごかったと想像します。

数年前の秋に来た時は、幹事さんの予定時間で動いたので、高桐院では庭に出ていません。

今回は細川ガラシャのお墓もお参りしました。

木々は未だ春色ではありませんが、特別公開の4つの塔頭と高桐院を廻り 穏やかな1日です。

・・・満員のバスと混雑の京都駅で、徐々に現実です。

興臨院は18日から、黄梅院と総見院が25日から。

ということで、25日に行きました。

聚光院は昨年 友人と行く予定が崩れ、やはり、見ておきたいと思い予約を取りました。。

内部は撮影禁止、パンフレットより。

国宝の襖絵はいつもは博物館に平置きされています。

元は金色の上に黒で描かれ きっと 生き物も樹木も水ももっと活き活きとして見えたのでしょう。

襖として直立3面で繋がって見るのが姿で、描かれた内容の関連がわかります。

春夏秋冬の移り方、鳥同士のアイコンタクトは、この場に座してわかります。

想像で書かれたトラとヒョウも人間的な顔面表情です。

書院の障壁画 千住博画伯『滝』

二間続きで連続しています。

天然顔料を使い、100年はこの色を保つそうです。

茶会で、宗匠が座り黒い十徳が映えるように続きの間は女性の着物が映えるように配慮されている解説でした。

私のソファの提案も座った時の見え方はポイントの一つです。

今日の見学では廊下からですが、茶会で座敷に座って見たくなります。

茶道や茶室の本を見ると、たいていは出てくる聚光院 枡床の席。

茶室の写真はほとんど実際より広く見えますので、やはりその場で空間の間隔を得たいと思っていました。

4畳半です。他の方が思わず『狭い』と言われました。

私は、高桐院で2畳台目の松向軒を見た後でしたので、広く感じます。

『目で見る』というのは カメラのレンズとは違うことを実感します。

室町時代、明治の廃仏毀釈 歴史があって今に至る・・解説していただく内容に重みがあります。

信長像は秀吉がOKしているので、リアルに近いのでしょう。

造る人は プレッシャーがすごかったと想像します。

数年前の秋に来た時は、幹事さんの予定時間で動いたので、高桐院では庭に出ていません。

今回は細川ガラシャのお墓もお参りしました。

木々は未だ春色ではありませんが、特別公開の4つの塔頭と高桐院を廻り 穏やかな1日です。

・・・満員のバスと混雑の京都駅で、徐々に現実です。