今日から大相撲の初場所が始まります。

日本人力士の優勝が久しくありませんが、常勝の白鵬に、力の衰えが見え始めた今ですので、そろそろチャンスかなと思っています。

ここでぼやぼやしていると、照の富士を勢いづかせてしまうことになりかねませんね。

あの大関も、自分の型が出来上がり、膝の故障が癒えれば、相当な難敵になるのではないでしょうか。

期待の稀勢の里はムラが多いですね、琴奨菊や豪栄道は取りこぼしが多くて、安定感にかけますね。

ひょっとして”勢”あたりが脱皮してくれないかとも願っていますが、どうなりますでしょうか。

金山の山頂目指して ↓

林道を横切ってからは、かなりの勾配を詰めることになります。途中、ホオノキの落ち葉の敷いた一角もありました。

やや抉れた道 ↓

やや抉れた道を電光型に歩いていきます。

反射板のフェンス ↓

やがて右手に反射板を囲ったフェンスが出てくると、そこが山頂の一角です。

三角点 ↓

三角点を見てすぐに下って行きます。途中にシモバシラの咲いた場所があり、今ならその茎に氷柱が見られないかと期待してきているのです。

ムラサキシキブ ↓

期待したシモバシラの氷柱は見られませんでした。まだ寒さが足りないようです。

キツイ寒さが長く続いたらもう一度来てみることにしましょう。

草の根元を探していましたが、頭を上げると、ムラサキシキブのきれいな実がありました。

稜線歩き ↓

金山の山頂から雨生山までは愛知県と静岡県の稜線歩きとなります。時刻は午後3時半で、日は大分西に傾いてきています。 日没まであと1時間と20分です。

赤ハゲ地 ↓

赤褐色の地面のむき出した場所に来ました。(自分が勝手に赤ハゲと呼んでいる)ここからは少しだけ展望が得られます。

雨生山・吉祥山・本宮山 ↓

これから行く雨生山が左側に見え、右に吉祥山、本宮山と見えています。ここでも休まずに歩き続けます。

雨生山 ↓

雨生山に近づいて来ました。

T字路 ↓

別の道を合わせます。

展望丘 ↓

好展望地に着きました。この時の時刻は午後3時45分で、あたりには夕方の空気が澄んだ様子がありました。こういう時は遠くの見通しも利く、良いチャンスなのです。

広い視野で撮ります。 ↓

やはり良い眺めがありました。遠州の山で欲求不満だった眺めが、ここではそれを解消するだけの十分さがあります。

それでは個別に望遠で拡大して見ていきましょう。

恵那山 ↓

恵那山は薄く雪をかぶって見えています。

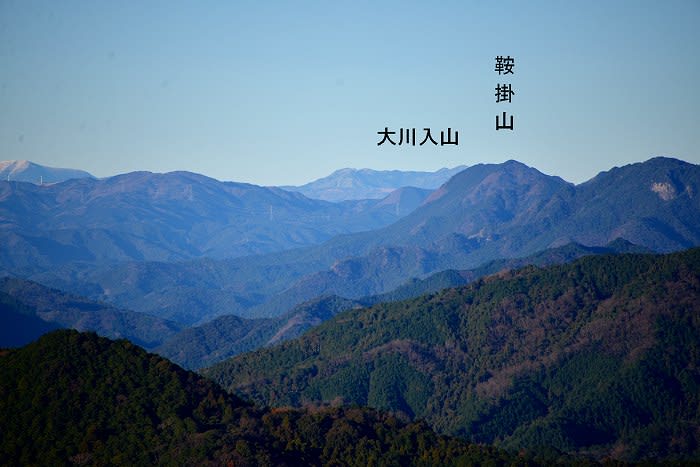

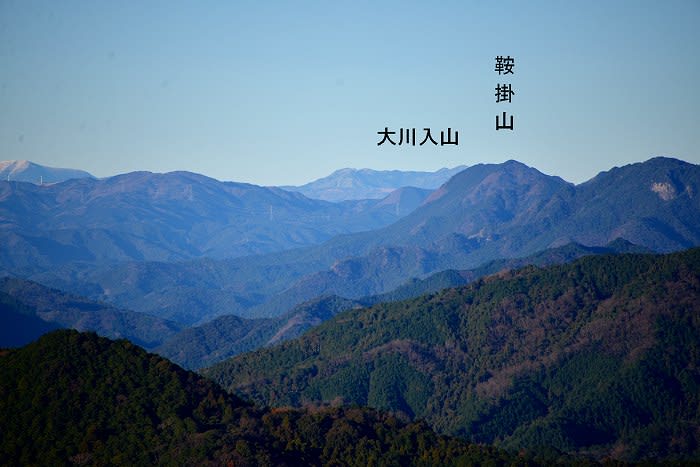

大川入山 ↓

恵那山の右側に大川入山が見えています。その右側に三河の鞍掛山もあります。

鞍掛山から宇連山まで ↓

棚山と宇連山は12月の1日に歩いていますが、鞍掛山は5月28日に歩いて以来行っていません。

宇連山と鳳来寺山 ↓

鳳来寺山は宇連山と手前の山の間で、微妙な見え方をしています。

三ツ瀬明神山 ↓

三ツ瀬明神山は手前の山に邪魔されながらも、背後ですっきりと稜線を見せています。

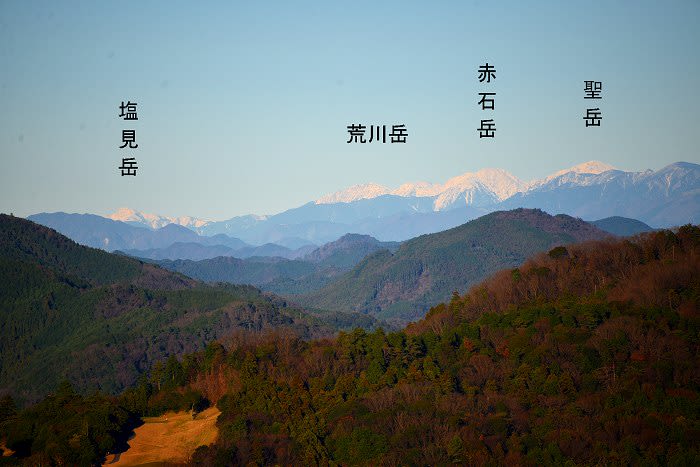

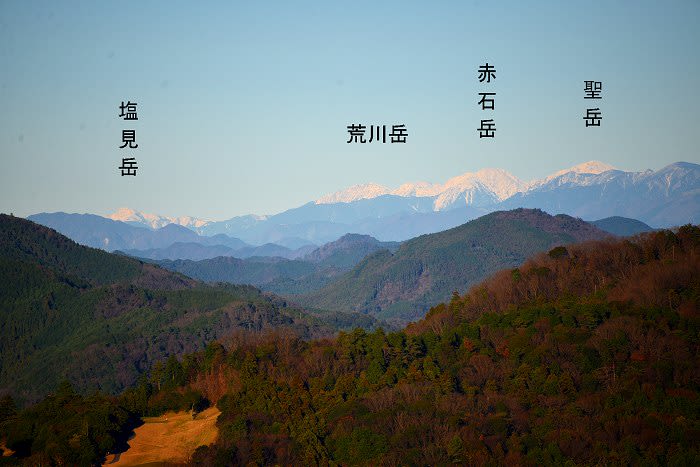

塩見岳 ↓

南アルプスの大景観の始まりです。塩見岳は一番左側に見えました。

塩見岳と荒川・赤石・聖 ↓

この眺めがこの場所でのメーンイベントですね。

南アルプス中部の重鎮たちが揃っています。

重鎮三座と光岳 ↓

重鎮三座をもっと引き寄せて眺めます。夕刻の空気は昼間よりも澄んできて、山々を際立たせています。

この山域に入ってきて大正解でした。

光(てかり)岳には雪がうっすらとしか見えません。

日本人力士の優勝が久しくありませんが、常勝の白鵬に、力の衰えが見え始めた今ですので、そろそろチャンスかなと思っています。

ここでぼやぼやしていると、照の富士を勢いづかせてしまうことになりかねませんね。

あの大関も、自分の型が出来上がり、膝の故障が癒えれば、相当な難敵になるのではないでしょうか。

期待の稀勢の里はムラが多いですね、琴奨菊や豪栄道は取りこぼしが多くて、安定感にかけますね。

ひょっとして”勢”あたりが脱皮してくれないかとも願っていますが、どうなりますでしょうか。

金山の山頂目指して ↓

林道を横切ってからは、かなりの勾配を詰めることになります。途中、ホオノキの落ち葉の敷いた一角もありました。

やや抉れた道 ↓

やや抉れた道を電光型に歩いていきます。

反射板のフェンス ↓

やがて右手に反射板を囲ったフェンスが出てくると、そこが山頂の一角です。

三角点 ↓

三角点を見てすぐに下って行きます。途中にシモバシラの咲いた場所があり、今ならその茎に氷柱が見られないかと期待してきているのです。

ムラサキシキブ ↓

期待したシモバシラの氷柱は見られませんでした。まだ寒さが足りないようです。

キツイ寒さが長く続いたらもう一度来てみることにしましょう。

草の根元を探していましたが、頭を上げると、ムラサキシキブのきれいな実がありました。

稜線歩き ↓

金山の山頂から雨生山までは愛知県と静岡県の稜線歩きとなります。時刻は午後3時半で、日は大分西に傾いてきています。 日没まであと1時間と20分です。

赤ハゲ地 ↓

赤褐色の地面のむき出した場所に来ました。(自分が勝手に赤ハゲと呼んでいる)ここからは少しだけ展望が得られます。

雨生山・吉祥山・本宮山 ↓

これから行く雨生山が左側に見え、右に吉祥山、本宮山と見えています。ここでも休まずに歩き続けます。

雨生山 ↓

雨生山に近づいて来ました。

T字路 ↓

別の道を合わせます。

展望丘 ↓

好展望地に着きました。この時の時刻は午後3時45分で、あたりには夕方の空気が澄んだ様子がありました。こういう時は遠くの見通しも利く、良いチャンスなのです。

広い視野で撮ります。 ↓

やはり良い眺めがありました。遠州の山で欲求不満だった眺めが、ここではそれを解消するだけの十分さがあります。

それでは個別に望遠で拡大して見ていきましょう。

恵那山 ↓

恵那山は薄く雪をかぶって見えています。

大川入山 ↓

恵那山の右側に大川入山が見えています。その右側に三河の鞍掛山もあります。

鞍掛山から宇連山まで ↓

棚山と宇連山は12月の1日に歩いていますが、鞍掛山は5月28日に歩いて以来行っていません。

宇連山と鳳来寺山 ↓

鳳来寺山は宇連山と手前の山の間で、微妙な見え方をしています。

三ツ瀬明神山 ↓

三ツ瀬明神山は手前の山に邪魔されながらも、背後ですっきりと稜線を見せています。

塩見岳 ↓

南アルプスの大景観の始まりです。塩見岳は一番左側に見えました。

塩見岳と荒川・赤石・聖 ↓

この眺めがこの場所でのメーンイベントですね。

南アルプス中部の重鎮たちが揃っています。

重鎮三座と光岳 ↓

重鎮三座をもっと引き寄せて眺めます。夕刻の空気は昼間よりも澄んできて、山々を際立たせています。

この山域に入ってきて大正解でした。

光(てかり)岳には雪がうっすらとしか見えません。