7月28日(日)小野市立考古館にて第2回粟生線の未来を考える市民の会総会を行うことができました。

結成総会から、1年と3カ月が経過したところで第2回総会開くことが出来ました。不十分な部分もたくさんありましたが、私としては、一年間を振り返り、これから何をすべきなのか総会に向けた準備と当日の内容から思い出し、考える機会になったと思います。

今回の総会では、活動報告をする役割を頂いてそのための資料を作成しました。調べてみると、色々な行事に参加して来たことがわかります。また、まだまだ未熟だとはいえ、「結成した当時は何処の骨とも分からない団体」だったものが社会的に認識されるようなったことを思います。

今回の総会では、自称粟生線活性化コーディネーターのゆいみのりさんの講演、参加者全員のワークショップ、そして、株式会社交通システム研究所代表取締役の大藤武彦先生の講演がありました。

ゆいみのりさんは、本人がどのように鉄子になっていったのか、ご当地アイドルのオーディションで粟生線存続への思いを切々と話したという話をしました。本人曰く「グダグダになってしまった」と、ゆいみのりさんが参加者に本当に訴えたいところで「頭が真っ白になってしまった」ようですが、それがまた新鮮に私には写りました。そういえば、私の市議会選挙の第一声は恵比須駅前の選挙事務所で用意していた原稿を家に忘れ、真白になり長い沈黙の後「・・・頑張ります」としか言えなかったことを思い出しました。

ワークショップでは、「粟生線の活性化のために自分たち出来ること?」というテーマで3つのグループで話し合いをしました。実際にはテーマ通りの話し合いにはならなかったですが、乗り鉄の方からみた神戸電鉄粟生線は綺麗な風景が人工的に整備されたのでなく、人工的に手を付けずに多岐にわたる風景が続くのが魅力だとおっしゃっておられました。また、独自性のある車両について議論がなされました。私からは、「携帯電話を使ってもいい車両を作って、充電用のコンセントも完備する車両」を提案させてもらいました。ついでに「WiFi対応車両」ってのもいいかもしれないと今思っています。

大藤先生は、「わたしたちは公共交通に何を求めるべきか?」という題で講演をいただきました。その中で「社会的ジレンマ」というキーワードが出てくるのですが、要はこれを解決することが粟生線の活性化につながるという話だったと思います。

「社会的ジレンマ」というのは、移動する手段として公共交通より便利な車を使う人がいるわけですが、その車を使う人が増えることで「渋滞」「交通事故」「大気汚染」「本人の健康問題」「公共共通利用者の不便」「まちの活力喪失」などの社会的不利益が伴うというものです。

この「社会的ジレンマ」を解消するためには①技術開発(燃料電池車の開発など)②損得構造をかえる(公共交通の運行頻度、違法駐車の罰金強化等)③人の心に働きかける(モビリティーマネージメント)の3つのアプローチが考えられる。

これらの中で、私たち市民や行政が日頃考えるべきことは②と③であり、大藤先生が先日まで視察に行って来られたブラジルのパラナ州クリチバ市と名鉄広見線の取組みについて上げられました。

クリチバ市は、私は初めて聞く名前ですが、「第2回国際連合人間居住会議」で「世界一革新的な都市」として表彰された都市です。公共交通だけでなく、スラム化した地域を非スラムにしたり、ゴミ問題を解決したりしています。決して裕福でない都市でありながら、知恵で持って問題を解決しています。

そんな中で、そこの市長が交通政策のポリシーとしたのが「人>自転車>バス>自動車」で人間を中心に位置付け、「行政と市民がともに責任を持つ方程式が成立すれば、成功する」という市長の言葉に見られるように政策を実行するにあたり市民と信頼関係を構築しながら行われています。

また、名鉄広見線の取り組みでは、粟生線と同じような補助制度、イベント、周知活動などの取り組みを以前からしていましたが、行政の名鉄広見線の位置づけが「地域に必要なインフラ」であると変ったことで廃線するのでなく運行継続し、市町が利用者増加策に取り組み、一定期間の名鉄運行に対する財政支援を行うことを決めたようです。

よく聞かれる話として、「隣のばあちゃんは公共交通が必要。(私は使わないけど)」「車が運転出来なくなったら公共交通使う(今は車に乗れるから公共交通は使わないけど)」などがあり、これでは電車バスを残すことに繋がらないという話がなされました。私も何度も遭遇する言葉だったので後ほどの質問で「ではこのような人がどのようにしたら乗るようになるのか。」と聞き直しました。「電車を使う価値を見出してもらう。違う価値を知って頂く必要がある。」という答えでした。

私たちも分かっている答えではありますが、でも運動の中で明日の乗車数が増えること以上に大事な命題であるような気がします。

私は、この講演を聞いて三木市に何が足りないのだろう、何が違うのだろうとあらためて考えてみました。

神戸電鉄粟生線の問題で言えば、他の存続している路線と同じような施策はしています。

多分議会で「粟生線は地域に必要なインフラか?」と質問したらそうだと答えるでしょう。市が利用者増加策にも取り組んでいます。まがりなりにも財政支援も行っています。しかし、決定的には広見線では経営者が「沿線市町が利用者増、収支改善への支援を主体的に取り組むという前提で可能な範囲で協力する」と収支改善は神戸電鉄が行うべきものとしてしまっていることです。文面から見ると広見線の経営者は強気のような気がします。一方で行政側が「地域に必要なインフラ」だとするならば行政がやれることは全てするという態度が本来の姿であると思うのです。

直通バスの問題を考えた時にも、議会の時には「市民のため」と答弁しますが、出発点が現市民病院より距離が遠くなることに対するつじつま合わせであり、統合病院の患者確保です。そこに「足の不自由な人に対する福祉バス」「共助によるマイカーボランティア」などの「福祉」「たすけあい」等の修飾語がつくことで良く分からないものになっています。

ここでいう「行政と市民がともに責任を持つ方程式」とは何なのか。「足の不自由な人が気軽にどこの病院に行ける体制をどのように構築するのか」今統合病院へいくアクセスとして経費をかけずに出来るのが粟生線と樫山駅からシャトルバスです。それだけでは不便であるから粟生線の志染駅以西の1時間にせめて2本への増便。既存路線バスの延長・増便等による大幅改正。そして、それでもまかなえないところへの直通バスとドアツードアのサービスが必要な方への対応。これが市民を尊重する立場であり、市民はより使いやすいように文句も言いながら利用することで施策の必要性を証明する責任を持っているということではないかと思いました。

最後に私たち市民は神戸電鉄を存続させるために利用して、もっと利用しやすい公共交通にするために行政や会社にももの言うべきです。その意見に行政や神戸電鉄も真摯に耳を傾け市民の信頼を勝ち取るべきです。今更いうべきことではないですが、神戸電鉄、行政、市民が一緒になって存続の為に努力をすべきです。そのために、会の一員として、三木の議員として私も努力していきます。

結成総会から、1年と3カ月が経過したところで第2回総会開くことが出来ました。不十分な部分もたくさんありましたが、私としては、一年間を振り返り、これから何をすべきなのか総会に向けた準備と当日の内容から思い出し、考える機会になったと思います。

今回の総会では、活動報告をする役割を頂いてそのための資料を作成しました。調べてみると、色々な行事に参加して来たことがわかります。また、まだまだ未熟だとはいえ、「結成した当時は何処の骨とも分からない団体」だったものが社会的に認識されるようなったことを思います。

今回の総会では、自称粟生線活性化コーディネーターのゆいみのりさんの講演、参加者全員のワークショップ、そして、株式会社交通システム研究所代表取締役の大藤武彦先生の講演がありました。

ゆいみのりさんは、本人がどのように鉄子になっていったのか、ご当地アイドルのオーディションで粟生線存続への思いを切々と話したという話をしました。本人曰く「グダグダになってしまった」と、ゆいみのりさんが参加者に本当に訴えたいところで「頭が真っ白になってしまった」ようですが、それがまた新鮮に私には写りました。そういえば、私の市議会選挙の第一声は恵比須駅前の選挙事務所で用意していた原稿を家に忘れ、真白になり長い沈黙の後「・・・頑張ります」としか言えなかったことを思い出しました。

ワークショップでは、「粟生線の活性化のために自分たち出来ること?」というテーマで3つのグループで話し合いをしました。実際にはテーマ通りの話し合いにはならなかったですが、乗り鉄の方からみた神戸電鉄粟生線は綺麗な風景が人工的に整備されたのでなく、人工的に手を付けずに多岐にわたる風景が続くのが魅力だとおっしゃっておられました。また、独自性のある車両について議論がなされました。私からは、「携帯電話を使ってもいい車両を作って、充電用のコンセントも完備する車両」を提案させてもらいました。ついでに「WiFi対応車両」ってのもいいかもしれないと今思っています。

大藤先生は、「わたしたちは公共交通に何を求めるべきか?」という題で講演をいただきました。その中で「社会的ジレンマ」というキーワードが出てくるのですが、要はこれを解決することが粟生線の活性化につながるという話だったと思います。

「社会的ジレンマ」というのは、移動する手段として公共交通より便利な車を使う人がいるわけですが、その車を使う人が増えることで「渋滞」「交通事故」「大気汚染」「本人の健康問題」「公共共通利用者の不便」「まちの活力喪失」などの社会的不利益が伴うというものです。

この「社会的ジレンマ」を解消するためには①技術開発(燃料電池車の開発など)②損得構造をかえる(公共交通の運行頻度、違法駐車の罰金強化等)③人の心に働きかける(モビリティーマネージメント)の3つのアプローチが考えられる。

これらの中で、私たち市民や行政が日頃考えるべきことは②と③であり、大藤先生が先日まで視察に行って来られたブラジルのパラナ州クリチバ市と名鉄広見線の取組みについて上げられました。

クリチバ市は、私は初めて聞く名前ですが、「第2回国際連合人間居住会議」で「世界一革新的な都市」として表彰された都市です。公共交通だけでなく、スラム化した地域を非スラムにしたり、ゴミ問題を解決したりしています。決して裕福でない都市でありながら、知恵で持って問題を解決しています。

そんな中で、そこの市長が交通政策のポリシーとしたのが「人>自転車>バス>自動車」で人間を中心に位置付け、「行政と市民がともに責任を持つ方程式が成立すれば、成功する」という市長の言葉に見られるように政策を実行するにあたり市民と信頼関係を構築しながら行われています。

また、名鉄広見線の取り組みでは、粟生線と同じような補助制度、イベント、周知活動などの取り組みを以前からしていましたが、行政の名鉄広見線の位置づけが「地域に必要なインフラ」であると変ったことで廃線するのでなく運行継続し、市町が利用者増加策に取り組み、一定期間の名鉄運行に対する財政支援を行うことを決めたようです。

よく聞かれる話として、「隣のばあちゃんは公共交通が必要。(私は使わないけど)」「車が運転出来なくなったら公共交通使う(今は車に乗れるから公共交通は使わないけど)」などがあり、これでは電車バスを残すことに繋がらないという話がなされました。私も何度も遭遇する言葉だったので後ほどの質問で「ではこのような人がどのようにしたら乗るようになるのか。」と聞き直しました。「電車を使う価値を見出してもらう。違う価値を知って頂く必要がある。」という答えでした。

私たちも分かっている答えではありますが、でも運動の中で明日の乗車数が増えること以上に大事な命題であるような気がします。

私は、この講演を聞いて三木市に何が足りないのだろう、何が違うのだろうとあらためて考えてみました。

神戸電鉄粟生線の問題で言えば、他の存続している路線と同じような施策はしています。

多分議会で「粟生線は地域に必要なインフラか?」と質問したらそうだと答えるでしょう。市が利用者増加策にも取り組んでいます。まがりなりにも財政支援も行っています。しかし、決定的には広見線では経営者が「沿線市町が利用者増、収支改善への支援を主体的に取り組むという前提で可能な範囲で協力する」と収支改善は神戸電鉄が行うべきものとしてしまっていることです。文面から見ると広見線の経営者は強気のような気がします。一方で行政側が「地域に必要なインフラ」だとするならば行政がやれることは全てするという態度が本来の姿であると思うのです。

直通バスの問題を考えた時にも、議会の時には「市民のため」と答弁しますが、出発点が現市民病院より距離が遠くなることに対するつじつま合わせであり、統合病院の患者確保です。そこに「足の不自由な人に対する福祉バス」「共助によるマイカーボランティア」などの「福祉」「たすけあい」等の修飾語がつくことで良く分からないものになっています。

ここでいう「行政と市民がともに責任を持つ方程式」とは何なのか。「足の不自由な人が気軽にどこの病院に行ける体制をどのように構築するのか」今統合病院へいくアクセスとして経費をかけずに出来るのが粟生線と樫山駅からシャトルバスです。それだけでは不便であるから粟生線の志染駅以西の1時間にせめて2本への増便。既存路線バスの延長・増便等による大幅改正。そして、それでもまかなえないところへの直通バスとドアツードアのサービスが必要な方への対応。これが市民を尊重する立場であり、市民はより使いやすいように文句も言いながら利用することで施策の必要性を証明する責任を持っているということではないかと思いました。

最後に私たち市民は神戸電鉄を存続させるために利用して、もっと利用しやすい公共交通にするために行政や会社にももの言うべきです。その意見に行政や神戸電鉄も真摯に耳を傾け市民の信頼を勝ち取るべきです。今更いうべきことではないですが、神戸電鉄、行政、市民が一緒になって存続の為に努力をすべきです。そのために、会の一員として、三木の議員として私も努力していきます。

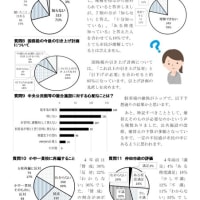

兵庫県が公表している「主要指標による市町ベスト5」の中で、三木市がベスト5に入れる指標が2つあります。

何だと思われますか?

都市計画区域内人口一人当たり都市公園面積(5位)と、

人口千人当たり病床数(4位)です。

人口千人当たり病床数は「22.1」県内平均は「11.4」なので平均のほぼ2倍です。

さらに、近隣市と人口、病院、診療所数を比較します。

人口 病院数 診療所数

三木市 80,646 7 101

小野市 49,791 4 53

加西市 46,465 4 52

加東市 39,482 3 42

加古川市269,169 14 290

三田市 113,784 9 131

近隣市町と比べても、兵庫県平均と比較しても、三木市の医療機関数、ベッド数は「過剰」な状態にあります。なぜ、この三木市において、他市へ患者を運ぶための「直通バス」を年間2億5千万以上もかけて行わなければならないのでしょうか。

過疎の町、限界集落で他市に行かなければ医療機関がない、そういうまちならばまだ分かるんですけどね。

三木市において、他市へ患者を運ぶバスと言うのは確実に「民業圧迫」になります。身近な診療所の存続の危機です。

さらに、こういったバスを他の公共交通と切り離して単独で走らせることは、財源の無駄遣いになり、ゆくゆくは公共交通を含む様々な政策を圧迫していきます。借金だらけの国から交付税をもらって運営している市町村が、現状を無視したこのような放漫経営を行っていれば、日本の借金は膨らんでいくばかりです。

今後は、地方交付税にも「地方の成績に応じた配分」導入が検討されているようです。果たして、このような「荒唐無稽な無駄遣いをする市」「市長政党が堂々と消費税増税反対運動を扇動する市」が、交付税を配分してもらえるものでしょうか。http://ameblo.jp/izumi-yuta-politics/entry-11583184459.html

(消費税問題は難しいので、その是非を論じるのはまたにしましょう。今回の話は、今、国民の煽情を煽ったり、財政再建の「気配」をかき消してはいけない、ナイーブな時期だということです。海外諸国から「日本は財政再建やる気なし。」と判断されれば、スタグフレーション(景気は上がらないのに、物価だけが上がる現象。)が起こります。いったん起これば、その勢いを止めるのはまず不可能です。)

財源がなく、それでも地方の振興のために財政出動をして景気向上を盛り上げていこうとする国(=親)を後ろから矢で打ちながら、一方で合併特例による豊富な交付税をすごい無駄遣いに使ってしまう、そういうのってどうなんでしょうか。

さて、日本のことだけを見ているとどうしても「今」のことしか見えなくなってしまうんですが、日本よりも早く近代化しか欧米において、「公共交通」が単独で収支が成り立たないのは、もはや当たり前となっています。収支率が採算ラインを超える都市は欧米にはありません。

しかしこれを廃止してしまうと悪影響が大きいということは、自明であるため、欧米諸国においてもこの存続に力を注いでいるわけです。

三木市は

貴重な観光資源となりえた「日本一短い軌道敷の」三木鉄道を廃止し、レールは管理不足から盗難にあい、

市内唯一にして北播磨随一の公立病院だった三木市民病院を県下で一番経営状況の悪い病院にし、廃院においこみました。

今度の狙いは、神戸電鉄の廃止でしょうか?

市内にある診療所、民間の中核病院の三木市からの追い出しでしょうか?

政策は、まずは自市の現状、問題点を正確に分析し、打ち出そうとしている政策が及ぼす影響を把握した上で行わねばなりません。

三木市の病床数は、県内平均の2倍です。

診療所数はおよそ1.1~1.2倍です。

「病院にしか行かない、停留所にしかとまらない」「小野市に患者を運ぶ」総費用10億を超えるバスが果たして必要なんでしょうか。

こういう政策を押し通すことが、将来の三木市のためになるんでしょうか。