先日に引き続き、12月10日に行った本会議での質問と当局の答弁を項目ごとにまとめています。今回の内容はいじめ防止センターのあり方についてです。2回目以降の質問はしていませんので、1回目の質問のみとなります。

質問時間の配分を考えた時に今回は時間が無かったこと、議論の落としどころが十分固まっていなかったことから2回目以降の質問はしていません。

いじめ防止センターは今年の3月議会でいじめ防止条例が制定された中で出来たものです。私たちもこのようなセンターが必要だと主張してきました。

しかし、当時の考えは大津市等のように学校や教育委員会がいじめを隠蔽したことがマスコミに取り上げられ、学校だけでなく教育委員会も信用できないと感じる生徒・児童とその親にとって、第3者的な機関に相談できる場所があるべきではないかと思ったからです。

しかしながら、いじめの相談が日常的にいつもあるわけではなく、しかも、学校・教育委員会を超えていじめ防止センターに相談するということは本当に稀だと考えるべきです。

そのよう中で日常的にいじめ防止センターはどのような役割を果たすのか。また、、もし児童生徒や保護者がいじめ防止センターに相談をした場合にどのような対応をとるのかについて質問をしました。

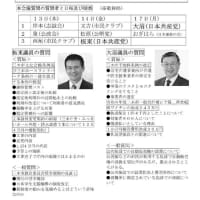

1回目

板東

Q: 軽微ないじめの場合と重大ないじめ対応の違いについて。

教育部長

A: 軽微ないじめ、重大な場合どちらもいじめ対応チームの結成や対応会議の開催など三木市教育委員会が作成したいじめ対応マニュアルに沿って組織的な解決を図るとともに教育委員会に報告している。

軽微な場合は、被害者、加害者から事実を確認する。次に、加害者への指導と、被害者への心のケアとともに、双方の保護者に説明を行い、家庭での指導見守りを依頼している。

著しく危害を加える暴力や犯罪行為の強要など重大な場合は同様の対応に加えて警察や子ども家庭センターなどとの関係機関との連携を図り解決をすすめている。

また、教育委員会は学校からの報告を受けて、対応などに指導助言を行っている。

板東

Q: いじめ防止センターと学校・教育委員会に相談があった場合の相違について

市民ふれあい部長

A:子どもいじめ防止センターに相談があった場合、相談者が希望した事案は教育委員会と情報共有を行い学校が聞き取り調査等を行い、解決を図る。

更に学校対応後に子どもいじめ防止センターから様子を聞く等相談事案のその後の経過など確認を行う。

学校からの要請や学校の取組だけで解決出来ないと判断した場合、いじめの解決の為必要な限度において教育委員会と連携して学校への立ち入り調査や相談内容に関係する子どもや保護者への調査を行う。

板東

Q: 学校、教育委員会及びいじめ防止センターの連携強化の意味について

市民ふれあい部長

A: いじめ防止センターは学校や教育委員会から独立したものではあるが、いじめの発生が主に学校でおきていることから、いじめの未然防止や早期発見には学校や教育委員会との連携が欠かせないため定期的な学校訪問を行うなど連携の強化を図るもの。

板東

Q: いじめ防止センターが行うべき学校・教育員会では出来ない取組について

市民ふれあい部長

A: こどもいじめ防止センターは学校だけではなく、地域などに対していじめ防止の啓発を行う役割を担っている。

また、いじめ防止相談窓口を開設しいじめを学校の先生や友達・家族に知られたくない、言い出したくない、言い出しにくいと感じる子どもたちが安心して相談できる窓口として役割を果たしている。

質問時間の配分を考えた時に今回は時間が無かったこと、議論の落としどころが十分固まっていなかったことから2回目以降の質問はしていません。

いじめ防止センターは今年の3月議会でいじめ防止条例が制定された中で出来たものです。私たちもこのようなセンターが必要だと主張してきました。

しかし、当時の考えは大津市等のように学校や教育委員会がいじめを隠蔽したことがマスコミに取り上げられ、学校だけでなく教育委員会も信用できないと感じる生徒・児童とその親にとって、第3者的な機関に相談できる場所があるべきではないかと思ったからです。

しかしながら、いじめの相談が日常的にいつもあるわけではなく、しかも、学校・教育委員会を超えていじめ防止センターに相談するということは本当に稀だと考えるべきです。

そのよう中で日常的にいじめ防止センターはどのような役割を果たすのか。また、、もし児童生徒や保護者がいじめ防止センターに相談をした場合にどのような対応をとるのかについて質問をしました。

1回目

板東

Q: 軽微ないじめの場合と重大ないじめ対応の違いについて。

教育部長

A: 軽微ないじめ、重大な場合どちらもいじめ対応チームの結成や対応会議の開催など三木市教育委員会が作成したいじめ対応マニュアルに沿って組織的な解決を図るとともに教育委員会に報告している。

軽微な場合は、被害者、加害者から事実を確認する。次に、加害者への指導と、被害者への心のケアとともに、双方の保護者に説明を行い、家庭での指導見守りを依頼している。

著しく危害を加える暴力や犯罪行為の強要など重大な場合は同様の対応に加えて警察や子ども家庭センターなどとの関係機関との連携を図り解決をすすめている。

また、教育委員会は学校からの報告を受けて、対応などに指導助言を行っている。

板東

Q: いじめ防止センターと学校・教育委員会に相談があった場合の相違について

市民ふれあい部長

A:子どもいじめ防止センターに相談があった場合、相談者が希望した事案は教育委員会と情報共有を行い学校が聞き取り調査等を行い、解決を図る。

更に学校対応後に子どもいじめ防止センターから様子を聞く等相談事案のその後の経過など確認を行う。

学校からの要請や学校の取組だけで解決出来ないと判断した場合、いじめの解決の為必要な限度において教育委員会と連携して学校への立ち入り調査や相談内容に関係する子どもや保護者への調査を行う。

板東

Q: 学校、教育委員会及びいじめ防止センターの連携強化の意味について

市民ふれあい部長

A: いじめ防止センターは学校や教育委員会から独立したものではあるが、いじめの発生が主に学校でおきていることから、いじめの未然防止や早期発見には学校や教育委員会との連携が欠かせないため定期的な学校訪問を行うなど連携の強化を図るもの。

板東

Q: いじめ防止センターが行うべき学校・教育員会では出来ない取組について

市民ふれあい部長

A: こどもいじめ防止センターは学校だけではなく、地域などに対していじめ防止の啓発を行う役割を担っている。

また、いじめ防止相談窓口を開設しいじめを学校の先生や友達・家族に知られたくない、言い出したくない、言い出しにくいと感じる子どもたちが安心して相談できる窓口として役割を果たしている。